自治基本条例

(令和7年11月28日更新)

【全国の制定状況】

〇 自治基本条例の全国の制定状況については、公共政策研究所が調査をし、「全国自治基本条例・議会基本条例の施行状況(2025.4.1現在)」として、ホームページ上で公表している

この資料は、公共政策研究所が、令和7年(2025年)6月30日~10月10日の間、全国1788自治体ホームページ例規集により調査したとされる、自治基本条例の施行状況に関する資料である。自治基本条例の施行順に自治体名、施行日を掲載するとともに、都道府県別普及率、都道府県別施行状況(条例名を含む)等を分析している。これによると、令和7年(2025年)4月1日時点(施行日を基準)で、全国自治体で411団体(全団体に占める割合 23.0%)の自治体で自治基本条例が施行されており、その内訳は、道府県が3団体(北海道、神奈川県及び京都府)、市区町村が408団体である。全国で最初に施行されたのは、平成13年4月のニセコ町まちづくり基本条例である。411条例のほとんどは、「自治基本条例」もしくは「まちづくり基本条例」という名称になっており、自治基本条例という名称を最初につけられたのは、平成15年5月に施行された杉並区自治基本条例である。

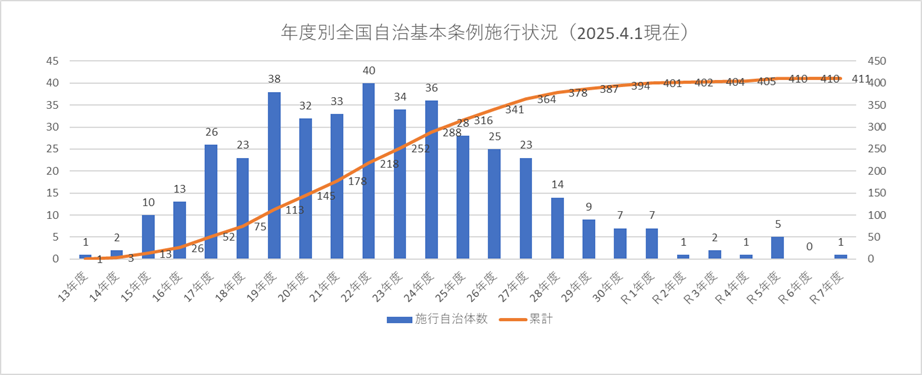

下記の表は、この資料の中で掲載されている、自治基本条例の年度別の施行状況である。

これによると、平成13年に最初にニセコ町で施行されたが、平成10年代後半に全国に広がり、平成20年代前半には毎年度30を超える条例が制定されていた。しかし、平成20年代後半以降はその伸びは鈍化している(自民党政務調査会が作成したパンフレット「チョット待て‼“自治基本条例”~つくるべきか、もう一度考えよう~」が平成24年1月に公表されるなどした結果、制定の勢いが下火になったとの見方もある)。

なお、同じく公共政策研究所の「全国の自治基本条例一覧」は、自治基本条例の施行順に、自治体名、条例名、施行日を掲載している。

【自治基本条例とは】

〇 自治基本条例とは、「自治体の自治(まちづくり)の方針と基本的なルールを定める条例」であり、「他の条例や施策の指針となることから、自治立法の体系上の最高法規とであり、『自治体の憲法』ともいわれる。」とされる(礒崎初仁「自治体政策法務講義(改訂版)」(第一法規 平成30年3月)62頁)。なお、全国で最初に自治基本条例を制定したニセコ町の取組みを紹介した木佐茂男・逢坂誠二編著「わたしたちのまちの憲法-ニセコ町の挑戦」(日本経済評論社2003)は、「その自治体の地方自治(住民自治・団体自治)のあり方について規定し、かつ、その自治体における自治体法の頂点に位置づけられる条例」と定義づけている(164頁)。

〇 自治基本条例は、地方分権推進の流れの中で誕生し、成長してきたと言ってよい。地方分権改革により、国による中央集権型のシステムから、国と自治体の関係が対等・協力の関係に改められ、自治体の自由度が高まると同時に、自治体の自己決定・自己責任の度合いも高まった。自治体は、地域の特性を生かした個性ある地域づくりを自主的、自律的に進めていくことが、より一層求められるようになった。そのような状況のなかで、自治体の運営の基本ルールを、自治体自らが定めようとする取り組みが、自治基本条例の制定の動きと言える。地方分権一括法が施行された平成12年(2000年)に、全国最初のニセコ町条例が制定されたことが、そのことを物語っている。

〇 上記礒崎著書は、自治基本条例は、下記の4つのタイプに分けることができるとしている(62頁、63頁)。

① 理念型条例

まちづくりの基本理念、市町村の責務等抽象的規定を定める条例

② 権利保障型条例

住民の環境権、生活権、参加権等の基本的権利を保障する条例

③ 住民自治型条例

住民の参加・参画や、住民投票等の仕組みを定める条例

④ 行政指針型条例

行政施策の方向性や行政運営の指針を定める条例

そのうえで、「現在多くの自治体で制定されている自治基本条例は、住民自治ないし住民主体のまちづくりの原則を明確にするとともに、住民参加の機会を拡充・保障することを目的としており、③の住民自治型条例といえる。」としている。

〇 こうした自治基本条例の意義について、上記礒崎著書は、「住民自治の仕組みを明確にし、それを住民と自治体が共有するという点でも、条例を検討する過程を通じて将来の地域像や自治体のあり方について住民と自治体が考える機会をもつという点でも、この条例の制定には大きな意義がある」としている(62頁)。また、宇賀克也「地方自治法概説第8版」(有斐閣 2019年3月)は、「地方公共団体が分権型社会における地方自治のあり方を条例という法形式で宣明しようと努力していることは注目に値する」(242頁)と評価している。

〇 自治体法務研究は、自治基本条例を2回にわたり特集に取り上げている(2005年冬号特集「自治基本条例」及び2009年春号特集「自治基本条例を検証する」)ので、参照されたい。

【条例の具体例】

〇 自治基本条例の内容については、個々の条例によって異なるが、前文、基本理念、市民等の権利・責務等、議会の役割・責務、長・執行機関の責務、自治体運営の原則、住民自治の仕組み(参画・協働、情報共有・情報公開、住民投票等)、自治基本条例の位置づけ、条例の見直し・改正等が、規定されることが多い。以下、これまで制定された特徴的な条例を紹介し、その内容等について概観する。。

なお、出石稔「自治基本条例-自治体の憲法-」(自治体法務研究「比較解説 自治立法のトレンド」2007年秋号)は、平成19年までに制定された自治基本条例について、詳細に分析をするとともに、内容について考察し、解説しているので、参照されたい。以下の記述は、出石解説及び礒崎著書を参考にしている。

〇 ニセコ町

| 北海道ニセコ町 | 平成12年12月27日公布 | 平成13年4月1日施行 |

全国で最初に制定された自治基本条例であり、その後に続く自治基本条例のモデルにもなったものである。

これまで内容的には2度にわたり改正されているが、現在は、前文、目的(1章)、まちづくりの基本原則(2章)、情報共有の推進(3章)、まちづくりへの参加の推進(4章)、コミュニティ(5章)、議会の役割と責務(6章)、町の役割と責務(7章)、計画の策定過程(8章)、財政(9章)、評価(10章)、町民投票制度(11章)、連携(12章)、条例制定等の手続(13章)、まちづくり基本条例の位置付け等(14章)及びこの条例の検討及び見直し(15章)の、全体で15章、57条から構成される。

前文と1章で、自治実現のための自治基本条例であることを明確にしている。2章から4章で、「情報共有」と「住民参加」がまちづくりの2大原則であることを示したうえで、情報提供、情報公開、文書・情報管理、個人情報保護等の制度を定めるほか、町民及び特に満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利等を規定している。

5章から15章で、2大原則を実現するための制度条項と具体制度を規定している。その中には、行政手続、委員公募、不利益救済機関、計画参加手続、パブリックコメント、行政評価、町民投票等が定められている。

また、「他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない」(55条)、「町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする」(56条)として、本条例の位置づけを示している。

さらに、「町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする」(57条)と条例の見直し規定を置いている。この条項をもとに、これまで4次にわたる見直し作業がなされ、これに基づき、平成17年12月と平成22年4月に2回にわたり条例の改正施行がなされている。なお、議会の役割と責務(6章)は、平成13年4月施行時には規定されておらず、平成17年12月改正施行時に議員提案により追加されている。

本条例の内容、考え方、改正経緯等については、ニセコ町HP「ニセコ町まちづくり基本条例」を参照のこと。

〇 宝塚市

| 兵庫県宝塚市 | 平成13年12月25日公布 | 平成14年4月1日施行 |

ニセコ町条例に続いて、2番目に制定された自治基本条例である。18条から構成されている。ニセコ町条例が住民参加による住民主体のまちづくりを全面的に打ち出しているのに対して、市、市長及び職員の責務や行政運営の基本的事項を中心に規定されている。④行政指針型条例のタイプとされる(礒崎著書)。なお、宝塚市市民参加条例が、本条例の検討と併せて検討が進められ、本条例の施行日(平成14年4月1日)に施行されている。

〇 北海道

| 北海道 | 平成14年10月18日公布 | 平成14年10月18日施行 |

全国3番目で、都道府県としては最初に制定された自治基本条例である。4章、22条から構成されている。「道の行政運営に関し、基本的な理念及び原則を定め」(1条)ている。行政運営の基本原則として、①情報公開と道民参加の推進、②総合的、効果的かつ効率的な政策の推進、③道民の権利利益の保護、④道民との協働、⑤市町村等との連携協力の5点を掲げている。議会に関する規定は、置いていない。

「行政基本条例」であり、「自治基本条例」とは異なるとの見方もあるが、行政運営の基本原則として住民(道民)の参加、権利利益の保護、協働等の考え方を示しており、自治基本条例に含められるものと考えられている。④行政指針型条例のタイプ(礒崎著書)とされる。

〇 会津坂下町

| 福島県会津坂下町 | 平成14年12月16日公布 | 平成15年4月1日施行 |

全国4番目に施行された自治基本条例である。5章、16条から構成される。まちづくりの原則として、①地域理解の促進、②合意形成の重視、③情報の共有、④人材育成、⑤公益的活動の推進、⑥交流と連携の6点(5条~10条)を掲げているが、いずれも理念的な規定となっている。①理念型条例のタイプとされる(礒崎著書)。

〇 杉並区

| 東京都杉並区 | 平成14年12月3日公布 | 平成15年5月1日施行 |

全国9番目に施行されたが、自治基本条例という名称としては最初の条例である。一度改正されているが、現在は5章、32条で構成される。当初ニセコ町条例では規定されていなかった議会に関する規定を置いている。「名実ともに自治基本条例として完成された代表例」(出石解説)とされる。住民投票については、その実施は別途議会の議決により条例が必要とするものの、本条例において発議者や請求権者等を明示している(26条、27条)。また、本条例は、「区政の基本事項について、区が定める最高規範」であると規定し(31条1項)、最高規範性を明記している。

〇 多摩市

| 東京都多摩市 | 平成16年3月31日公布 | 平成16年8月1日施行 |

「白紙状態から市民案が作成され、かつ、市と市民で締結したパートナーシップ協定のもと、本格的な市民協働過程を経て制定された」(出石解説)とされ、「立法、行政の経験がない一市民が、一から条文を作成した、全国で初の取り組みでした」(多摩市HP「多摩市自治基本条例」)とされる。多摩市議会基本条例の根拠規定を置いている(8条2項)。また、自治推進委員会の設置規定を置いている(30条)。

〇 大和市

| 神奈川県大和市 | 平成16年10月7日公布 | 平成17年4月1日施行 |

『自治基本条例をつくる会』が、延べ170回を超える議論を重ねるなど、PI(パブリック・インボルブメント)手法を駆使して練り上げられた」(出石解説)とされる。住民投票について、その実施を本条例で規定しており(30条、31条)、いわゆる常設型の住民投票制度を定めている。また、厚木基地に関する規定を置いている(29条)。なお、本条例の内容、検討経緯等については、自治体法務研究2005年冬号条例制定の事例CASESTUDY「市民が中心となって自治基本条例を制定」を参照のこと。

〇 岸和田市

| 大阪府岸和田市 | 平成16年12月10日公布 | 平成17年8月1日施行 |

「西日本で初めて制定された本格的な自治基本条例」(出石解説)とされる。本条例において「別に条例で定める」と規定されている5項目について、関連5条例(岸和田市意見聴取の手続に関する条例、岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例、岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例、岸和田市住民投票条例、岸和田市外部監査契約に基づく監査に関する条例)が本条例の施行日である平成17年8月1日に同時に施行されている。常設型の住民投票制度を定めているが、投票権者は「定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者」(20条2項)としている。本条例の内容、検討経緯等については、岸和田市HP「岸和田市自治基本条例」及び自治体法務研究2009年春号特集山口道昭「自治基本条例のこれまでとこれから」を参照のこと。

〇 川崎市

| 川崎市 | 平成16年12月22日公布 | 平成17年4月1日施行 |

指定都市として最初に制定された自治基本条例である。基本理念の一つとして、「市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること」(4条1号)としており、市民自治の基本的な考えを示している。指定都市であるので、区に関する規定を置き(19条~22条)、特に区民会議の設置(22条)を定めている。本条例の内容、検討経緯等については、川崎市HP「川崎市自治基本条例」を参照のこと。

〇 四日市市

| 三重県四日市市 | 平成17年2月4日公布 | 平成17年9月1日施行 |

議員提案により制定された最初の自治基本条例である。「議員提案らしく理念条例と位置づけ、条例名にもその旨を明示している」(出石解説)とされる。議員提案であるため、「市議会の定義を新設」するとともに、「自らを律する意味において市議会の責務をより厳しい内容にするとともに、市民の意見を市議会運営に反映させる旨の規定を強化」(自治体法務研究2005年冬号条例制定の事例CASESTUDY「市民自治基本条例を議員提案で制定」)したとしている。

〇 神奈川県

| 神奈川県 | 平成21年3月27日公布 | 平成21年3月27日施行 |

都道府県として2番目の条例である。「『住民自治』の拡充を基本的な視点に据えて制定」したする一方で、都道府県が定める自治基本条例であることにかんがみ、「市町村自治や地域での住民間の自治活動などについては、規定の対象としていない」(「神奈川県自治基本条例解説」3,4頁)としている。そのうえで、市町村との役割分担及び市町村への権限移譲(17条)及び市町村の県政参加(18条)に関する規定を置いている。本条例の内容、検討経緯等については、神奈川県HP「神奈川県自治基本条例」を参照のこと。

〇 武蔵野市

| 東京都武蔵野市 | 令和2年3月24日公布 | 令和2年4月1日施行 |

令和2年4月、武蔵野市議会基本条例とともに施行された。「武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会」が設置され、22回にわたる議論や議会や市民との意見交換などを経て、制定された。懇談会での資料はホームページで公開されており、各条文の検討経緯がわかるようにされている(武蔵野市HP「自治基本条例について」参照)。平和及び国際交流に関する規定を置いている(32条)。

〇 最近自治基本条例を制定した自治体

| 奈良県王寺町 | 令和2年12月16日公布 | 令和3年4月1日施行 |

|

| 奈良県広陵町 | 令和3年5月27日公布 | 令和3年6月1日施行 |

|

| 山形県金山町 | 令和4年3月11日公布 | 令和4年4月1日施行 |

|

| 千葉県浦安市 | 令和4年3月23日公布 | 令和4年4月1日施行 |

|

| 令和4年3月23日公布 | 令和4年4月1日施行 |

||

| 茨城県利根町 | 令和4年12月21日公布 | 令和5年4月1日施行 |

|

| 奈良県河合町 | 令和4年12月22日公布 | 令和5年4月1日施行 |

|

| 宮崎県木城町 | 令和5年3月15日公布 | 令和5年4月1日施行 |

|

| 北海道美瑛町 | 令和5年3月16日公布 | 令和5年4月1日施行 |

|

| 千葉県白子町 | 令和5年3月16日公布 | 令和5年4月1日施行 |

|

| 埼玉県伊奈町 | 令和7年3月19日公布 | 令和7年4月1日施行 |

最近、自治基本条例を制定する自治体は多くない。武蔵野市条例より後に制定された自治基本条例は、上記の9団体の条例が確認できる。浦安市は、「まちづくり基本条例」と「行政基本条例」を同時に制定している。

それぞれの条例の内容等については、王寺町HP「王寺町まちづくり基本条例」、広陵町HP「自治基本条例」、浦安市HP「まちづくりに関する条例について」、利根町HP「利根町みんなのまち基本条例(自治基本条例)」、河合町HP「河合町まちづくり自治基本条例を制定しました」、美瑛町HP「美瑛町自治基本条例」、伊奈町HP「伊奈町まちづくり基本条例」を参照されたい。これらの自治体では、それぞれの条例の検討経緯等を積極的に公開している。

また、浦安市の条例については、自治体法務研究2022年秋号CLOSEUP先進・ユニーク条例「「浦安市まちづくり基本条例」を中心とした、まちづくりに関する条例群」を参照されたい。

なお、金山町条例は、平成18年に制定された「金山町自律のまちづくり基本条例」の全部改正により制定されている。木城町条例は、「木城町議会基本条例」と同時に制定されている。