中小企業振興に関する条例

(令和6年11月19日更新)

【制定状況の概観】

〇 中小企業振興に関する条例は、大きく分けると、①基本条例のタイプと②助成条例のタイプに分かれる。

このうち、①基本条例のタイプは、自治体の中小企業振興の基本的方針、施策の基本方向、自治体の責務、中小企業者や住民等の役割などの理念的な事項を中心として規定するものである。このタイプの条例は、理念的な事項のみを盛り込む「理念型条例」や理念的な事項に加えて計画策定や個別施策の方向なども盛り込む「総合政策型条例」に分けることができる。

一方、②助成条例のタイプは、具体の助成措置を定めるものである。通常、中小企業に対する助成金の支給、利子補給、融資、融資の保証、機械等の貸与などが規定されている。複数の助成措置を包括的に規定する条例もあれば、個別の助成措置のみを規定する条例もある。

〇 歴史的に見ると、②助成条例のタイプは、古くは昭和20年代から制定されている。現在でも施行されている条例について見れば、例えば、昭和29年に「宮城県中小企業振興機械類貸与に関する条例」、昭和32年に「歌志内市中小企業振興保証融資条例」、昭和37年に「伊万里市中小企業振興資金貸付けに関する条例」などが制定されている。これらは、中小企業に対する機械の貸与、融資の保証又は資金の貸付について、それぞれ個別の助成措置を定めている。

また、昭和35年に「釧路市中小企業振興条例」(平成17年に市町村合併により廃止され、同年に「釧路市中小企業振興条例」が制定されている)、昭和44年に「網走市中小企業振興条例」、昭和45年に「佐世保市中小企業振興条例」、昭和47年に「豊橋市中小企業振興条例」、昭和48年に「福山市中小企業振興条例」などが制定されている。これらはいずれも、条例名は「中小企業振興条例」としているが、釧路市、網走市及び福山市の条例は複数の助成措置を包括的に定め、佐世保市条例は高度化事業に対する助成措置について、豊橋市条例は近代化・合理化設備に対する助成措置について定めている。

次に見るように①タイプの条例制定が増えるに伴い、②タイプの条例制定は少なくなってきている。

〇 ①基本条例のタイプは、昭和54年に制定された「墨田区中小企業振興基本条例」が最初とされる。具体的な助成措置については一切規定せず、基本方針、施策の大綱、区長の責務、中小企業者や区民の役割等を定めている。①タイプの条例は、墨田区条例の後、昭和58年から平成11年にかけて東京都のいくつかの特別区で制定され、平成12年(2000年)以降、全国各地でも制定されるようになった。また、平成14年には、都道府県で最初の条例となる「埼玉県中小企業振興基本条例」が制定されている。

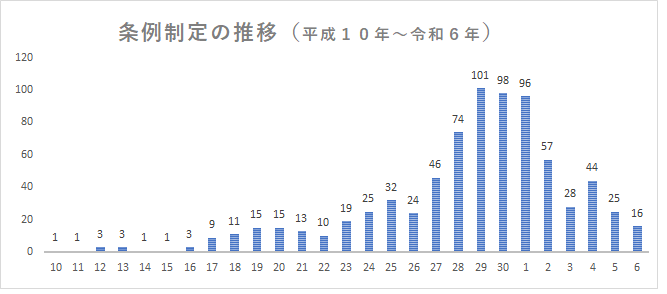

中小企業家同友会全国協議会は、①タイプの条例の制定状況を調査しているが、同協議会によると、令和6年11月19日現在、47都道府県及び721市区町村(409市17区257町38村)で制定されている。また、同協議会によると、平成10年から令和6年までの条例の制定状況は、下記の表とおりである。平成28年から令和元年にかけて、特に制定条例数が多い。

これまで②タイプの条例を制定していた自治体においても、②タイプの条例とは別に①タイプの条例を制定し、または、②タイプの条例を廃止して①タイプの条例を制定する自治体も少なくない。例えば、釧路市は上記「釧路市中小企業振興条例」に加え平成21年に「釧路市中小企業基本条例」を制定し、青森市は昭和48年制定の「青森市中小企業振興条例」を廃止して平成24年に「青森市中小企業振興基本条例」を制定し、福岡市は昭和48年制定の「福岡市中小企業振興条例」を全部改正して平成29年に「福岡市中小企業振興条例」を制定している。

〇 このように、かつては主として②助成条例のタイプが制定されていたが、近年は①基本条例のタイプが多く制定され、特にこの数年は制定件数が大幅に増加している。

その要因としては、一つとしては、地方分権の流れがある。自治体は、単に国の施策や事業の実施の役割を担うのではなく、当該地域の産業政策、中小企業政策の企画、立案を行い、施策を展開するとの役割を有すると認識、意識が高まったことにある。①基本条例のタイプは、「地方自治体が、地域の中小企業を重視し、その振興を行政の柱としていくことを明確にするために策定される」ものであり、「政策の方向性や自治体の政策に対する姿勢を示すもの」とされ、墨田区条例は「こうした役割を持ったものとして生まれたという意味でも先駆的な条例として位置づけら」る(植田浩史「自治体の地域産業政策と中小企業振興基本条例」自治体研究社2007年9月82頁以下)とされている。

また、中小企業基本法が平成11年に抜本的に改正された(平成11年12月3日改正法公布)ことも、影響している。同法は、地方公共団体に関して、従前は「地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない」としていたが、改正後は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」(6条)と規定した。自治体の役割が、「国の施策に準じる施策の実施」から「地域の実情に応じた施策の策定及び実施」と見直され、自治体は中小企業政策の企画及び立案を行うことが求められることとなった。平成12年以降、全国各地でも①タイプの条例が制定されるようになったが、同法改正がその契機となったものと考えられる。

さらに、平成26年には小規模企業振興基本法が制定された(平成26年6月27日公布)。同法は、「小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進」(1条)することとし、「地方公共団体は、基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」(7条1項)と規定している。平成27年以降、一段と①タイプの条例制定団体が増加しているが、その多くは、条例名を「中小企業・小規模企業振興条例」などし、小規模企業の振興も目的にしている。

なお、これらの条例制定の背景として、中小企業団体による自治体への積極的な働きかけがあることがあげられる。「条例制定の過程を見ると、当事者である中小企業者・業者団体である中小企業家同友会、民主商工会、商工会議所の皆さんが、都道府県あるいは市町村に働きかけ、懇談会などを開催する中で、行政と中小企業者・業者等が協同しながら条例が採択されています」(岡田知弘等「中小企業振興条例で地域をつくる(増補版)」自治体研究社2013年3月52頁)とされる。

【個別条例の紹介】

〇 以下、①タイプの条例のいくつかを紹介する。

| 東京都墨田区 | 昭和54年3月14日公布 | 昭和54年3月14日施行 |

|

| 東京都中央区 | 平成7年6月30日公布 | 平成7年8月1日施行 |

|

| 東京都大田区 | 平成7年10月16日公布 | 平成7年10月16日施行 |

|

| 大阪府八尾市 | 八尾市中小企業地域経済振興基本条例 |

平成13年4月1日施行 |

|

| 平成23年7月1日公布 | 平成23年7月1日施行 |

||

| 埼玉県 | 平成14年12月24日公布 | 平成14年12月24日施行 |

|

| 平成29年12月26日公布 | 平成29年12月26日施行 |

||

| 福島県 | 平成18年10月17日公布 | 平成18年10月17日施行 平成29年3月24日改正施行 |

|

| 千葉県 | 平成19年3月16日公布 | 平成19年3月16日施行 平成29年12月28日改正施行 |

|

| 北海道 | 平成19年12月21日公布 | 平成20年4月1日施行 |

|

| 長野県 | 平成26年3月20日公布 | 平成26年3月20日施行 |

|

| 三重県 | 平成26年3月27日公布 | 平成26年4月1日施行 令和2年3月24日改正施行 |

|

| 岡山市 | 平成30年3月20日公布 | 平成30年4月1日施行 |

である。

〇 墨田区条例は、①タイプの条例としては、全国最初に制定された。「墨田区の特徴は、中小零細規模の製造業が集積し、日用消費財を中心とした試作、開発、高度技術、ニッチな商品分野などに特化していることです。・・・高度経済成長期の昭和40年代、徐々に生産拠点が地方へ移転していきました。昭和45年の9700工場をピークに減少、街は活力を失い始めていきます。1979年(昭和54年)、街の危機的状況を鑑み、区の最重要項目の姿勢を打ち出したのが『墨田区中小企業振興基本条例』の制定でした。街の活力低下を実感した当時の区長が発案し、係長級職員190名を動員して行った製造業系約9000の全事業所調査を経て、条例が制定されました。」(「中小企業振興基本条例で地域をつくる ~墨田区の産業観光施策から学ぶ憲章学習会~」(静岡県中小企業家同友会))とされる。

本条例は、基本方針として、区の特性に応じた総合的な中小企業の振興に関する施策を企業、区民及び区が一体となって推進する旨を明記する(3条)とともに、施策の大綱として、中小企業の経営基盤の強化、中小企業振興に寄与する地域環境の整備改善、中小企業従事者の福祉の向上並びに中小企業に関する調査及び情報の収集、提供等の4点を示した(4条)うえで、区長の責務(5条)、中小企業者の努力(6条)及び区民等の理解と協力(7条)を規定している。

〇 墨田区条例が制定された後、東京都特別区の港区(昭和58年)、葛飾区(平成2年)、台東区(平成3年)、千代田区(平成4年)、中央区及び大田区(平成5年)、世田谷区(平成11年)において、同種の条例が制定されている。

このうち、中央区条例は、基本方針、基本的施策、区及び中小企業者等の責務並びに区民等の理解と協力のほかに、大企業者等の理解と協力(8条)についても規定している。

また、大田区条例は、中小企業者を含む産業経済活動にかかわる者(産業者)を中心に、区民及び区が一体となって産業のまちづくりを推進することを基本方針(2条)とし、条例名も「産業のまちづくり条例」としている。基本方針、区の基本施策、産業者の役割及び区民の理解と協力について規定している。

〇 八尾市条例(旧条例)は、平成13年に近畿地方としては初めて制定された①タイプの条例である。平成23年7月に全部改正され、新条例となっている。旧条例と新条例は、条例の構成はほぼ同じであるが、新条例は平成10年に設立された産業振興会議を条例上位置づけている(9条)。旧条例・新条例ともに、産業振興会議の提言を受けて、制定されている。上記植田著書は、八尾市の中小企業振興施策は量・質ともに充実しているとし、その取組みを紹介している(52頁以下)。八尾市条例については、八尾市HP「八尾市中小企業地域経済振興基本条例について」を参照のこと。

〇 埼玉県条例(中小企業条例)は、平成14年に都道府県として初めて制定された①タイプの条例である。埼玉県条例(小規模企業条例)は、小規模企業振興基本法の制定を踏まえ、中小企業条例とは別に平成29年に制定されている。両条例とも、10条から構成され、ほぼ同様の条文の構成となっており、基本方針、施策の大綱、県の責務、中小企業者等の努力等の理念的規定を置いている。両条例とも、議員提案により制定されている。

〇 福島県条例は、平成18年に制定された。12条から構成され、基本理念、県の責務、中小企業者等の努力等の理念的規定を置くほか、知事に基本計画の策定(9条)及び議会への年次報告(10条)を義務づけている。平成29年に改正され、小規模企業者に関する事項が追加され、条例名も「福島県中小企業・小規模企業振興基本条例」と改められた。

〇 千葉県条例は、平成19年に制定された。21条から構成され、基本理念、県の責務、中小企業者の努力等の理念的規定を置くほか、知事に基本方針の策定を義務づける(11条)とともに、創業等への意欲的な取組の促進、連携の促進、経営基盤の強化の促進、人材確保及び育成の支援並びに地域づくりによる地域の活性化の促進の5項目について施策の基本的方向を具体的に規定し(12条~16条)、さらに、知事に中小企業振興施策の実施状況を毎年1回公表することを求めている(17条)。大企業者の役割(7条)、大学等の役割(8条)、受注機会の確保(19条)等についても、規定している。上記岡田等著書は、千葉県条例をその当時における「一つの到達点」としている(53頁)。平成29年に改正され、基本理念に小規模企業者に関する事項が追加された。

〇 北海道条例は、昭和61年に制定された北海道創造的中小企業育成条例と平成9年に制定された北海道企業立地促進条例を廃止したうえで、平成19年に制定された。「産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図るため、企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化」(1条)を図ることを目的とし、道の責務、事業者等の役割、施策の基本方針を規定するとともに、企業立地及び道内の中小企業の取引参入の一体的促進、人材の育成及び確保、中小企業の経営の革新及び産業技術開発の促進、中小企業の国内外における販路等の拡大、創業等の促進並びに産学官及び産業間の連携の促進の6項目について施策の基本的方向を具体的に規定し(6条~11条)、さらに企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化のための助成措置(13条、14条)について定めている。

〇 長野県条例は、平成26年に制定された。31条から構成され、基本理念、県の責務、中小企業者の努力等を規定するとともに、基本的施策として、中小企業者の経営の向上及び改善等、創業並びに次世代産業の創出及び集積等、地域に根差した産業の振興等、小規模企業者の事業の振興、雇用の機会の確保等、産学官連携等の推進等の6項目について、それぞれ具体的かつ詳細に規定している。教育機関等の役割(8条)、金融機関等の役割(9条)、労働団体等の役割等(10条)等についても、規定している。

〇 三重県条例も、平成26年に制定された。小規模企業振興基本法制定前に制定されたが、中小企業・小規模企業の両方を対象にし、条例名も「中小企業・小規模企業振興条例」としている。中小企業・小規模企業が作成する経営向上計画の知事による認定(16条)に関する規定を置いている。令和2年3月に改正され、若者等の就職・定着の促進(17条)、働き方改革の促進(18条)、新事業の創出(20条)、情報通信技術の活用(23条)、防災・減災対策の強化(24条)等に関する規定が追加されている。三重県条例については、三重県HP「三重県中小企業・小規模企業振興条例」を参照のこと。

〇 岡山市条例は、昭和46年制定の岡山市中小企業振興条例が全部改正され、平成30年に制定された。6章、24条から構成され、中小企業の振興(2章、3条~11条)と小規模企業の振興(3章 12条~20条)のそれぞれを別の章で規定している。

【令和の条例】

〇 ①タイプの条例は、令和の時代になっても、数多く制定されている。中小企業家同友会全国協議会によると、平成31年・令和元年は96条例、令和2年は57条例、令和3年は28条例、令和4年は44条例、令和5年は25条例、令和6年は16条例(11月19日現在)が制定されている。これらのうち、令和3年以降に制定された条例の中からいくつかを紹介する。

| 茨城県下妻市 | 令和3年3月25日公布 | 令和3年4月1日施行 |

|

| 高知県 | 令和3年3月26日公布 | 令和3年4月1日施行 |

|

| 岩手県矢巾町 | 令和3年6月1日公布 | 令和3年6月1日施行 |

|

| 静岡県小山町 | 令和3年9月28日公布 | 令和3年9月28日施行 |

|

| 北海道名寄市 | 令和3年11月29日公布 | 令和4年4月1日施行 |

|

| 青森県八戸市 | 令和4年3月23日公布 | 令和4年4月1日施行 | |

| 高知県高知市 | 令和4年7月1日公布 | 令和4年7月1日施行 | |

| 京都府長岡京市 | 令和4年9月30日公布 | 令和4年10月1日施行 | |

| 大阪府藤井寺市 | 令和4年12月21日公布 | 令和5年1月1日施行 | |

| 茨城県常陸太田市 | 令和5年3月23日公布 | 令和5年4月1日施行 | |

| 福岡県広川町 | 令和5年6月14日公布 | 令和5年6月14日施行 | |

| 熊本県御船町 | 令和5年9月20日公布 | 令和5年9月20日施行 | |

| 愛知県春日井市 | 令和5年12月25日公布 | 令和6年4月1日施行 | |

| 愛媛県内子町 | 令和6年3月21日公布 | 令和6年4月1日施行 | |

| 新潟県三条市 | 令和6年7月2日公布 | 令和6年7月2日施行 |

である。

〇 都道府県では、高知県が令和3年3月に条例を制定した。その結果、47のすべての都道府県が①タイプの条例を制定したこととなる。高知県条例は、中小企業・小規模企業の両方を対象にし、14条から構成されている。基本理念、県の責務、中小企業・小規模企業の役割等とともに、施策の基本方針を規定するとともに、県知事による指針の策定(12条)、審議会の設置(14条)等について定めている。

〇 市町村条例は、矢巾町、名寄市、長岡京市、藤井寺市、広川町、春日井市及び三条市の条例は中小企業を対象とし、下妻市、小山町、八戸市、高知市、常陸太田市、御船町及び内子町の条例は中小企業・小規模企業の両方を対象としている。藤井寺市、常陸太田市、広川町、春日井市、内子町及び三条市の条例は、理念的事項を中心に規定している。理念的事項のほか、下妻市条例は振興計画の策定(4条)、矢巾町条例は基本計画の策定(13条)、小山町条例は基本計画の策定(18条)、名寄市条例は中小企業振興審議会の設置(12条)、八戸市条例は中小企業・小規模企業振興会議の設置(14条)、高知市条例は戦略プランの策定(11条)及び中小企業・小規模企業振興審議会の設置・組織(13条、14条)、長岡京市条例は中小企業振興推進会議の設置(13条)、御船町条例は中小企業等活性化会議の設置(12条)を規定している。

〇 なお、矢巾町条例はその制定に併せて平成23年に制定された「矢巾町商工業者等による地域活性化に関する条例」が廃止され、名寄市条例は平成18年に制定された「名寄市中小企業振興条例」の全部改正により、制定されている。