再生可能エネルギーの利用促進に関する条例

(令和7年12月10日更新)

【再生可能エネルギーの利用促進に関する条例】

〇 「条例の動き」の「太陽光発電設備の規制に関する条例」では、太陽光発電設備等の設置を規制する特化条例、すなわち、「太陽光発電設備又は太陽光発電設備を含む再生可能エネルギー発電設備の設置について、自然環境や生活環境等との調和を図る観点から、届出、協議、確認、同意、許可、認定、禁止等のいずれかの手続や立地規制を課す単独条例」を取り上げているが、単に立地の促進のみを規定する条例は対象外としている。

本稿では、関係設備の立地促進など、専ら再生可能エネルギーの利用促進について規定する条例を取り上げる。地球温暖化対策条例や環境保全条例・環境基本条例等において再生可能エネルギーの利用促進に関する規定を置くものも少なくないが、再生可能エネルギーの利用促進に関する特化条例を中心にその制定状況等を概観することとする。

〇 再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、その他化石燃料以外のエネルギー源のうちエネルギー源として永続的に利用することができるものを利用したエネルギー(「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」2条3項参照)とされる。

条例によっては、新エネルギー、自然エネルギー、クリーンエネルギー、エコエネルギー等の用語を使用しているものがある。これらの定義・概念は再生可能エネルギーと同一ではないが、いずれの条例も太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等を利用したエネルギーをその主たるものとして掲げており、これら新エネルギー等の利用促進について規定する条例も本稿の対象とする。

太陽光発電設備の立地促進について規定する条例についても本稿の対象とする。

〇 なお、再生可能エネルギーの利用促進に関しては、国の補助金の交付等に基づく基金条例、検討委員会や推進協議会等の附属機関の設置条例、自治体が設置する太陽光発電施設等の設置条例等も制定されているが、本稿では、これらの基金の設置、附属機関の設置、施設の設置・運営等のみを定めた条例は対象外とする。

【特化条例の制定状況】

(制定の概観)

〇 再生可能エネルギーの利用促進に関する条例のうち特化条例として、令和7年11月1日時点で確認できるものとしては、以下のようなものがある。制定年(公布された年)順に示す。

平成12年 | 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例 |

平成13年 | (高知県)檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例 |

平成14年 | 宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例 |

平成15年 | (岩手県)新エネルギーの導入の促進及び省エネルギーの促進に関する条例 大分県エコエネルギー導入促進条例 |

平成17年 | (岡山県)美咲町クリーンエネルギー・省エネルギー推進条例 佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例 |

平成21年 | (福岡県)大牟田市大規模太陽光発電設備設置促進条例 |

平成23年 | (熊本県)長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例 |

平成24年 | (北海道)紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例 |

平成25年 | (北海道)東神楽町再生可能エネルギー推進条例 |

平成26年 | (長野県)飯島町地域自然エネルギー基本条例 (北海道)芦別市再生可能エネルギー利用促進条例 |

平成27年 | 島根県再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例 京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例 |

平成28年 | (北海道)当別町可能エネルギー活用推進条例 興部町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例 |

令和3年 | (静岡県)富士宮市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例 |

令和4年 | (新潟県柏崎市)脱炭素エネルギー利活用の促進に関する条例 |

令和5年 | (鹿児島県)出水市再生可能エネルギーの利活用の推進に関する条例 宮城県地域と共生する再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例(平成26年条例の一部改正) (佐賀県)唐津市再生可能エネルギーの導入等による脱炭素社会づくりの推進に関する条例(平成24年条例の一部改正) |

令和6年 | (青森県)六ヶ所村非化石エネルギーの利活用の推進に関する条例 |

(制定時期)

〇 これらの条例が制定された年は、大きく3つの時期に分かれる。平成12年から平成17年、平成21年から平成28年、令和3年以降である。それぞれを第1期、第2期、第3期とすると、第1期と第2期の間、第2期と第3期の間は、数年間全く条例が制定されていない時期がある。条例制定の動きが起こり、一旦沈静化し、その後条例の動きが再燃するということを、2度繰り返していることとなる。この理由として考えられることについては、後述する。

〇 第1期(平成12年~平成17年)に制定された条例は、その条例名としては新エネルギー、自然エネルギー、エコエネルギー又はクリーンエネルギーの用語が使用されており、また、あわせて省エネルギーについても規定しているものが多い。

わが国では昭和40年代、50年代の2度にわたる石油ショックの後、石油代替エネルギーの検討・開発、省エネルギーの推進等の取り組みがなされてきたが、平成9年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」(平成9年4月18日公布、平成9年6月23日施行 以下「新エネ利用促進法」という。)が制定され、政府による新エネルギー利用等の促進に関する基本方針の策定や事業者が行う新エネルギー利用等を促進する措置等が定められた。地方公共団体は「地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。」(7条)とされた。また、平成14年には「エネルギー政策基本法」(平成14年6月14日公布・施行)が制定され、地方公共団体は「エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」(6条1項)等とされた。

第1期に制定された条例は、こうした法令や法令に基づき講じられた政府の施策等に呼応して制定されたものと考えられる。

なお、新エネ利用促進法は、「新エネルギー利用等」を非化石エネルギーの製造・発生・利用のうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの(2条)と定義づけている。

〇 第2期(平成21年~平成28年)に制定された条例は、そのほとんどが条例名に再生可能エネルギー又は太陽光発電の用語を使用している。

平成14年に「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」が制定され、電気事業者は新エネルギー等から発電される電気を一定割合以上利用することを義務づけられ、平成21年には「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年7月8日公布、平成21年8月28日施行 令和5年4月1日改正施行により法律名は「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」 以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)が制定され、太陽光発電による余剰電機を電気事業者が適正価格で買い取る仕組みも導入された。しかし、これらの仕組みでは再生可能エネルギーの導入に限界があったため、平成23年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年8月30日公布、平成24年7月1日施行 令和4年4月1日改正施行により法律名は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」 以下「再エネ特措法」という。)が制定され、経済産業大臣の認定を受けた「特定供給者」が供給する再生可能エネルギー電気について、電気事業者は固定価格での買取りについての特定契約を締結することや再生可能エネルギー発電設備の送電網へ接続することを義務づけられた。

エネルギー供給構造高度化法及び再エネ特措法では用語として「再生可能エネルギー」を使用しているが、折しも平成23年3月に発生した東日本大震災における福島第一原子力発電所事故を契機に再生可能エネルギー利用への関心が高まり、こうしたことを背景にして、第2期(特に平成23年以降)において条例が制定されていると考えられる。

〇 第3期(平成3年以降)には、「富士宮市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例」、(柏崎市)「脱炭素エネルギー利活用の促進に関する条例」、「出水市再生可能エネルギーの利活用の推進に関する条例」、「六ヶ所村非化石エネルギーの利活用の推進に関する条例」等が新規に制定されている。

令和2年10月26日、当時の菅総理はカーボンニュートラル宣言をし、2050年に脱炭素社会の実現を目指すこととし、令和3年6月には「地球温暖化対策の推進に関する法律」が一部改正され(令和3年6月2日改正公布、令和4年4月1日改正施行)、2050年までに脱炭素社会の実現すること等が地球温暖化対策推進上での基本理念として法令上位置づけられた。

富士宮市条例は「脱炭素社会の実現を図り、もって持続可能な社会の構築に寄与すること」(1条)を、柏崎市条例は「持続可能なカーボンニュートラル社会の構築及び脱炭素のまちの実現に寄与すること」を、出水市条例は「脱炭素社会の実現を図り、地域社会の持続的な発展及び市民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」(1条)を、六ヶ所村条例は「脱炭素社会の実現を図り、地域社会の持続的な発展及び村民の健康で文化的な生活に寄与すること」(1条)をそれぞれ目的としており、これらの条例は脱炭素社会の実現に向けた我が国の取組みを踏まえたものとなっている。

(都道府県の条例)

〇 これらの条例のうち、都道府県条例は、以下の条例である。

| 北海道 | 平成12年9月14日公布 |

平成13年1月1日施行 |

|

| 宮城県 | 宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例 省エネルギー促進条例 |

平成14年7月17日公布 平成26年10月23日改正公布 令和5年10月11日改正公布 |

平成14年10月1日施行 平成26年10月23日改正施行 令和5年10月11日改正施行 |

| 岩手県 | 平成15年3月19日公布 |

平成15年3月19日施行 |

|

| 大分県 | 平成15年3月20日公布 |

平成15年4月1日施行 |

|

| 佐賀県 | 佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例 |

平成17年3月24日公布 令和3年3月22日改正公布 |

平成17年4月1日施行 令和3年3月22日改正施行 |

| 神奈川県 | 平成25年7月9日公布 |

平成26年4月1日施行 |

|

| 島根県 | 平成27年2月24日公布 |

平成27年2月24日施行 |

|

| 京都府 | 平成27年7月13日公布 |

平成27年7月13日施行 |

〇 北海道、宮城県、岩手県、大分県及び佐賀県の条例は第1期で制定され、神奈川県、島根県及び京都府の条例は第2期で制定されているが、宮城県条例は平成26年に一部改正され条例名は「自然エネルギー等・省エネルギー促進条例」から「再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例」、さらに令和5年に一部改正され条例名は「宮城県地域と共生する再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例」となり、佐賀県条例は令和3年に一部改正され条例名は「新エネルギー・省エネルギー促進条例」から「再生可能エネルギー利用等促進条例」となっている。

〇 北海道、宮城県、岩手県、大分県、佐賀県、神奈川県及び島根県の条例は、ほぼ同様の構造を有している。すなわち、再生可能エネルギー(新エネルギー)等の利用促進に関し、県(道)、県民(道民)、事業者等の責務(役割)及び基本方針を定めるとともに、知事による基本計画の策定、基本的施策の推進等について規定している(なお、島根県条例は基本方針に関する規定は置いていない)。理念的な規定が中心となっている。

〇 これに対して、京都府条例は、知事による実施計画の策定とともに、特定建築物に対する再生可能エネルギー設備の導入の義務づけ・導入計画の作成の義務づけ、特定事業者に対する再生可能エネルギー導入等に係る報告書の作成の義務づけ、地域住民と協働して再エネ設備の導入を支援する団体や再エネ設備と蓄電池等を同時に導入する中小企業者等に対する税制上の優遇措置等を定めている。京都府条例については、京都府HP「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」を参照されたい。

(市町村の条例)

〇 市町村の条例については、令和7年11月1日時点で、34条例が施行されていることを確認できるが、このうち、第1期に制定された檮原町条例、美咲町条例及び須崎市条例並びに第3期に制定された富士宮市条例、柏崎市条例及び出水市条例以外は、第2期に制定されている。

〇 これらの条例のうち、檮原町、榛東村、東神楽町、飯田市、小田原市及び興部町の条例は、再生可能エネルギー発電設備等に対する補助金交付、課税免除、資金貸付、認定・支援等の支援措置を規定している。

| 高知県檮原町 | 平成13年3月15日公布 |

平成13年4月1日施行 |

|

| 群馬県榛東村 | 平成24年3月28日公布 |

平成24年4月1日施行 |

|

| 北海道東神楽町 | 平成25年3月25日公布 |

平成25年4月1日施行 |

|

| 長野県飯田市 | 平成25年3月25日公布 |

平成25年4月1日施行 |

|

| 神奈川県小田原市 | 平成26年3月31日公布 |

平成26年4月1日施行 |

|

| 北海道興部町 | 平成28年12月16日公布 |

平成28年12月16日施行 |

このうち、檮原町条例は新エネルギー等活用施設に対する補助金交付を、榛東村条例は大規模太陽光発電設備等に対する固定資産税の課税免除を、東神楽町条例は再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の課税免除を、興部町条例は再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の一部免除を規定している。このうち、榛東村条例については、自治体法務研究2013年春号条例制定の事例CASESTUDY「榛東村自然エネルギー推進に関する条例について」を参照されたい。

飯田市条例は、飯田市民は地域環境権(自然環境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する権利)を有する(3条)としたうえで、地域団体による地域環境権の行使について規定し(4条)、地域団体等が行う再生可能エネルギー活用事業に対する補助金交付、資金貸付け等の支援(8条~11条)等を規定している。飯田市条例については飯田市HP「「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」について」を、飯田市の再生可能エネルギー利用促進等の取組みについては飯田市HP「地球温暖化・省エネルギー」を参照されたい。

小田原市条例は、基本理念、市、市民等及び事業者の責務、エネルギー計画の策定を定めたうえで、市民参加型再生可能エネルギー事業の認定と支援(10条~17条)等を規定している。小田原市条例については小田原市HP「「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」が施行されました。」を、小田原市の再生可能エネルギー利用促進等の取組みについては小田原市HP「エネルギー政策」を参照されたい。

〇 大牟田市、長洲町、紋別市、宗像市、上山市及びみやま市の条例は、太陽光発電設備に対する課税減免、資金貸付、市有地貸付等の支援措置を規定している。

| 福岡県大牟田市 | 平成21年7月27日公布 |

平成21年7月27日施行 |

|

| 熊本県長洲町 | 平成23年3月15日公布 |

平成23年3月15日施行 |

|

| 北海道紋別市 | 平成24年3月27日公布 |

平成24年4月1日施行 |

|

| 福岡県宗像市 | 平成24年7月3日公布 |

平成24年7月3日施行 |

|

| 山形県上山市 | 平成24年12月13日公布 |

平成24年12月13日施行 |

|

| 福岡県みやま市 | 平成24年12月14日公布 |

平成24年12月14日施行 |

この6条例はすべて、平成21年から平成24年の間に制定されている。それ以降は、同種の条例の制定は確認できない。

大牟田市、長洲町、宗像市及びみやま市の条例は大規模太陽光発電設備に対する固定資産税の減免を、紋別市条例は太陽光発電システム設置事業に対する無利子の資金貸付を、上山市条例は大規模太陽光発電設備に対する市有地の無償等の貸付を規定している。このうち、みやま市の再生可能エネルギー利用促進等の取組みについては、みやま市HP「エネルギーとしあわせの見えるまちづくり」を参照されたい。

〇 以上の条例を除く22条例は、再生可能エネルギー(新エネルギー)等の利用促進に関し、基本理念(基本方針)、自治体、住民、事業者等の責務(役割)等を定めており、理念条例と言える。なお、このうち、美咲町、唐津市、鎌倉市、新城市、宝塚市及び富士宮市の条例は、計画の策定についても規定している。

これら22条例のうち、いくつかの条例を紹介する。

| 佐賀県唐津市 | 唐津市再生可能エネルギーの導入等による低炭素 社会づくりの推進に関する条例(改正前) 社会づくりの推進に関する条例 |

平成24年6月26日公布 令和5年12月22日改正公布 |

平成24年7月1日施行 令和5年12月22日改正施行 |

| 滋賀県湖南市 | 平成24年9月21日公布 |

平成24年9月21日施行 |

|

| 愛知県豊田市 | 平成26年3月25日公布 |

平成26年3月25日施行 |

|

| 兵庫県宝塚市 | 平成26年6月30日公布 |

平成26年10月1日施行 |

|

| 静岡県富士宮市 | 令和3年3月19日公布 |

令和3年4月1日施行 |

|

| 新潟県柏崎市 | 令和4年3月25日公布 |

令和4年3月25日施行 |

|

| 鹿児島県出水市 | 令和5年6月29日公布 |

令和5年6月29日施行 |

|

| 青森県六ヶ所村 | 令和6年12月12日公布 |

令和年12月12日施行 |

唐津市条例は、市の責務、事業者及び市民の役割、基本方針を定めるとともに、基本計画の策定、基本的施策等について規定している。令和5年12月22日改正施行により、条例の目的を「低炭素社会づくりの推進」から「脱炭素社会づくりの推進」とし、条例名も変更している。

湖南市条例は、基本理念、市、事業者及び市民の役割等を規定している。湖南市条例については自治体法務研究2013年春号条例制定の事例CASESTUDY「「湖南市地域自然エネルギー基本条例」について」を、湖南市の再生可能エネルギー利用促進等の取組みについては湖南市HP「地域エネルギー」を参照されたい。

豊田市条例は、基本原則、市、事業者及び市民の共通の責務、施策の基本方針等を規定している。

宝塚市条例は、基本理念、市民、事業者、エネルギー事業者の及び地域エネルギー事業者の役割、市の責務、計画の策定等を規定している。宝塚市は、関連する条例として「宝塚市再生可能エネルギー基金条例」(平成25年7月9日公布、平成25年7月19日施行)も制定している。宝塚市条例については、宝塚市HP「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例について」を参照されたい。

富士宮市条例は、令和3年に制定されている。基本方針、市、市民及び事業者の責務、基本計画の策定等について規定している。富士宮市条例については、富士宮市議会だより421号8ページ「環境厚生委員会政策提案」を参照されたい。

柏崎市条例は、令和4年に制定されている。基本原則、市の責務のほか、地域エネルギー会社の設立について規定している。

出水市条例は、令和5年に制定されている。基本理念、市の責務のほか、地域エネルギー会社の設立について規定している。

六ヶ所村条例は、令和6年に制定されている。基本原則、村の責務のほか、地域エネルギー会社の設立について規定している。

【地球温暖化対策条例や環境保全条例・環境基本条例等における再生可能エネルギーの利用促進に関する規定】

〇 脱炭素社会を目指す条例や地球温暖化対策条例においては、そのほとんどは、再生可能エネルギーの利用促進に関する規定を置いている。

例えば、長野県「長野県地球温暖化対策条例」は建築物を新築する者に再生可能エネルギー設備の導入の検討を義務づける(21条)とともに一定の規模の建築物の新築をしようとする者に有効利用可能エネルギーの活用の検討を義務づけ(22条)、和歌山県「和歌山県地球温暖化対策条例」は再生可能エネルギーの利用について県の率先推進と事業者・県民に対する促進措置について規定し(21条)、北海道「北海道地球温暖化防止対策条例」は小売電気事業者に対して再生可能エネルギー計画書の作成と知事への報告を義務づけるとともに、知事が当該計画を公表することとし(29条~31条)、愛知県「愛知県地球温暖化対策推進条例 」は事業者・県民に対して再生可能エネルギーの優先利用の努力義務を課している(17条1項)。

また、広島市「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」は特定エネルギー事業者に対して再生可能エネルギー利用拡大措置を含むエネルギー環境計画書及びエネルギー環境報告書の作成・公表を義務づけている(35条~37条)。

さらに、石川県白山市「白山市地球温暖化対策条例」は市に対して再生可能エネルギー導入促進施策の推進を義務づけ、事業者・市民に対して再生可能エネルギー利用促進の努力義務を課し(19条)、埼玉県戸田市「戸田市地球温暖化対策条例」は建築物の所有者や管理者に対して建築物改修時における再生可能エネルギー活用の努力義務を課し(10条)、東京都中野区「中野区地球温暖化防止条例」は区民・事業者等に対して再生可能エネルギー使用設備導入の努力義務を課している(7条4項)。

京都市「京都市地球温暖化対策条例」、福島県大熊町「大熊町ゼロカーボンの推進による復興まちづくり条例」、群馬県「二千五十年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例」、東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及び川崎市「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例」は、一定の建築物に対して太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設備の導入を義務づけている。

脱炭素社会を目指す条例や地球温暖化対策条例については「脱炭素社会を目指す条例と地球温暖化対策条例」を、太陽光発電設備等の建物への設置を義務づける条例については「太陽光発電設備等の建物への設置を義務づける条例」を参照されたい。

〇 環境保全条例や環境基本条例等において、再生可能エネルギーの利用促進に関する規定を置いているものも少なくない。

例えば、石川県「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」は県に対して再生可能エネルギーの導入と普及啓発施策推進の努力義務を課し(246条)、長崎県「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」は県民・事業者に対して再生可能エネルギーの優先的利用に関する努力義務を課している(13条)。

また、横浜市「横浜市生活環境の保全等に関する条例」は一定の建築物を建築する者に対して再生可能エネルギー導入の検討と市長への報告を義務づける(146条の2)ともに、住宅展示事業者に対して再生可能エネルギー導入に関する情報提供について努力義務を課しており(146条の3)、大阪府八尾市「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」は市・事業者・市民に対して再生可能エネルギーの優先的利用に関して努力義務を課し(54条4号)、島根県雲南市「雲南市環境基本条例」は市に対して再生可能エネルギー導入施策等の積極的推進に関する努力義務を課し(16条2項)、福岡県芦屋町「芦屋町環境基本条例」は町の施策の一つとして再生可能エネルギーの活用推進を掲げ(7条4号イ)、徳島県佐那河内村「佐那河内村環境基本条例」は基本方針の一つとして再生可能エネルギー等導入の普及を掲げている(7条1号)。

〇 なお、太陽光発電設備等の設置を規制する特化条例においても、例えば、長野県売木村「売木村地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業の促進に関する条例」、岩手県雫石町「雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例」、神奈川県松田町「松田町再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」、北海道ニセコ町「ニセコ町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例」及び岩手県宮古市「宮古市再生可能エネルギー推進条例」は、再生可能エネルギーの利用事業のうち住民による主体的な取り組みであって地域と調和した手法によるもの等を地域主導型事業(ニセコ町は地域振興型事業)として認定し、支援する規定を置いている(売木村条例11条、雫石町条例15条、松田町条例9条・10条、ニセコ町条例22条・23条、宮古市条例18条~24条)。

太陽光発電設備等の設置を規制する特化条例については「太陽光発電設備の規制に関する条例」を参照されたい。

【利用促進条例、規制条例及び地球温暖化対策条例の制定時期の比較】

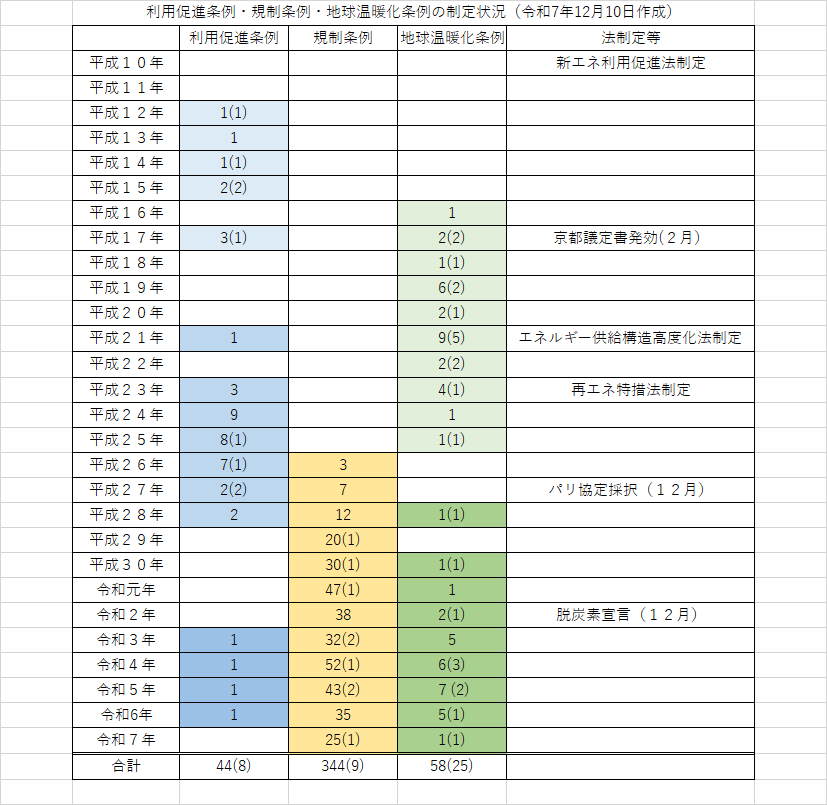

〇 再生可能エネルギーの利用促進に関する特化条例、再生可能エネルギー設備の設置を規制する特化条例及び地球温暖化対策に特化した条例の制定時期を比較すると、興味深いことが浮かび上がってくる。以下の表のとおりである。表中の()は、都道府県条例の制定数を意味し、内数である。

なお、再生可能エネルギーの利用促進に関する特化条例は、本稿における再生可能エネルギーの利用促進に関する条例のうち特化条例を意味し、表では「利用促進条例」で表している。

再生可能エネルギー設備の設置を規制する特化条例は、「太陽光発電設備の規制に関する条例」における太陽光発電設備等の設置を規制する単独条例とそれに加えて太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する単独条例(北海道稚内市「稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例」、愛知県美浜町「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」、青森県大間町「大間町小型風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」、秋田県にかほ市「にかほ市風力発電事業と生活環境等との調和に関する条例」、島根県吉賀町「吉賀町風力発電事業と地域との調和に関する条例」熊本県南阿蘇村「南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例」、熊本県小国町「小国町地熱資源の適正活用に関する条例」、大分県九重町「九重町地熱資源の保護及び活用に関する条例」、北海道弟子屈町「弟子屈町地熱資源の保護及び活用に関する条例」、北海道鹿部町「鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例」、長崎県雲仙市「雲仙市地熱資源の保護及び活用に関する条例」、鹿児島県指宿市「指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例」、大分県別府市「別府市温泉発電等の地域共生を図る条例」の12条例)を意味し、表では「規制条例」で表している。

地球温暖化対策に特化した条例は、「脱炭素社会を目指す条例と地球温暖化対策条例」における地球温暖化対策に特化した条例(脱炭素社会を目指す条例を含む)を意味し、表では「地球温暖化条例」で表している。

〇 再生可能エネルギーの利用促進に関する特化条例については、第1期(平成12年~平成17年)と第2期(平成21年~平成28年)の間、第2期(平成21年~平成28年)と第3期(令和3年以降)の間は、数年間全く条例が制定されていない時期がある。条例制定の動きが起こり、一旦沈静化し、その後条例の動きが再燃するということを、2度繰り返していることとなる。このことは、前述の通りである。下記の表を見ると、この理由・背景が見えてくるように思える。

すなわち、平成10年に新エネ利用促進法が制定されたこと等を契機に、平成12年以降新エネルギー等の利用促進に関する特化条例が制定されていった。平成17年の2月に京都議定書が発効すると、まず京都市が平成16年12月に「京都市地球温暖化対策条例」を制定(施行は平成17年4月)し、それ以降全国の自治体で地球温暖化対策条例が制定されるようになる。その動きに相反して、新エネルギー等の利用促進に関する特化条例の制定の動きが沈静化した。

しかし、平成21年のエネルギー供給構造高度化法の制定、平成23年の東日本大震災と福島第一原発事故の発生、再エネ特措法の制定等を受けて、今度は太陽光発電を含む再生可能エネルギーの利用促進に関する特化条例が制定されるようになり、逆に地球温暖化対策条例制定の動きが沈静化していくこととなる。

一方で、再エネ特措法による太陽光発電等の固定価格買取制度導入の結果、事業者により太陽光発電設備等の設置が全国各地で進められるようになり、地域の環境や景観等を巡り、地域住民や自治体との紛争が次第に顕在化していった。これを踏まえて、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設備の設置を規制する特化条例が平成26年から制定されるようになり、その動きが全国の自治体に急速な勢いで広がっていった。令和3年までに「利用促進条例」をはるかに上回る「規制条例」が制定されている。「利用促進条例」は平成29年以降令和2年まで制定されていない。

平成27年12月にパリ協定が採択され、さらに令和2年12月にはわが国で脱炭素宣言がなされ、脱炭素社会を目指す条例を中心に地球温暖化対策条例の制定の動きが再びみられる。また、令和3年には富士宮市が、令和4年には柏崎市が、令和5年には出水市が、脱炭素社会実現の観点から「利用促進条例」を制定した。しかし、令和3年以降も「規制条例」制定の動きは依然として続いている。

今後、こうした「利用促進条例」、「規制条例」、「地球温暖化条例」等の動きはどのように推移していくことになるのであろうか。これからもその動きをしっかりと見ていくこととしたい。