いろんな条例の前文があります

(令和7年1月25日更新)

【はじめに】

〇 「条例の動き」で全国自治体の様々な条例を紹介しているが、様々な前文に出会う。

〇 法律の前文について、参議院法制局「法律の窓」は、「日本国憲法に前文が置かれていることは周知のとおりですが、法律にも、前文が置かれることがあります。前文は、条文本体の前に置かれ、その法令の制定の趣旨、理念、目的などを強調して述べた文章です。具体的な規範を定めるものではありませんが、各条文の解釈の基準となるものと言われています。前文のある法律は、教育基本法、男女共同参画社会基本法、少子化社会対策基本法など、基本法に比較的多く見受けられます。」(「前文とその改正」)としている。

また、石毛正純「法制執務詳解 新版Ⅲ」(ぎょうせい 令和2年3月)は、「法律の場合は、法律の最初に(目次の次、本則の前に)、その法律の制定の背景、理念、決意等を述べる文章が置かれることがある。これを『前文』という(前文は、法律の一部を成す。)。このような前文は、国政の各分野における基本方針を定める法律や重大な社会問題に対応するための法律に置かれることが多い。」とし、条例については、「条例の場合には、法律と同じような趣旨で前文を設けることに消極的な評価をする見解もあるが、自治体としての基本理念や政策意図を強調したいようなときに、前文が置かれることがある。」としている。

〇 条例の場合、全体の傾向としては、自治基本条例、議会基本条例、市民参加条例等の自治の基本に関わる条例や、環境、福祉、子ども等の各分野の基本な方針・内容を定める条例には前文が置かれることが多い。また、議員提案による政策条例にも前文が置かれることが多い。他方で、住民の権利義務に関わる規制的な内容を定める条例には前文が置かれることは少ない。

〇 多くの条例があり、多くの前文があるなかで、数はごくわずかではあるが、以下、これまで印象に残った前文などを紹介したい。

なお、以下に紹介する条例以外の条例の前文については、「条例の動き」の各条例項目のサイトでご覧いただきたい。

【いろんな前文】

(自治基本条例第1号の前文)

| 北海道ニセコ町 | 平成12年12月27日公布 | 平成13年4月1日施行 |

「ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。

わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。」

(議会基本条例第1号の前文)

| 北海道栗山町 | 平成18年5月18日公布 | 平成18年5月18日施行 |

「栗山町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長(以下「町長」という。)とともに、栗山町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託に応える活動をし、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。。

議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。。

このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。」

(昭和に制定された条例の前文1)

| 神戸市 | 昭和52年1月10日公布 | 昭和52年1月25日施行 |

「すべての市民が、その所得、医療及び住宅を保障され、教育、雇用等の機会を確保されるとともに、不屈の自立の精神を堅持することによつて、人間としての尊厳を守り、人格の自由な発展を期することのできる社会こそ福祉社会といわなければならない。

市民の福祉は、権利と義務、社会的保障と自助、社会連帯と自己責任の望ましい調和、結合によつて達成されるものである。それは、市民のひとりひとりが手をこまぬいていて他から与えられるものではなく、ひとりひとりの努力だけで獲得できるものでもない。

また、市民の福祉は、単に社会的な環境や条件を整備するだけでは達成され得ない。それは、みずからの生活をみずからの英知と創意と努力とによつて高めるという、主体的、内面的な心がまえと姿勢がなければ実現されないものである。

さらに、市民の福祉は、市がその責務を積極的に果たすとともに、市民が地域社会の一員としての自覚と相互の連帯を強め、また、事業者にあつても地域社会と密接な関係にあることを認識し、一体となつて市民福祉の向上に寄与するよう応分の努力をすることによつてもたらされるものである。

このような認識に立つて、福祉都市を実現することは、今日に生きるわたしたち市民のためのみならず、明日に生きる後代の市民のためにも、わたしたち市民が果たさなければならない責務であると確信する。ここに、わたしたち市民は、ともに力を合わせて、この愛する郷土に誇り高き福祉都市を建設することを決意し、市民の総意に基づき、この条例を制定する。」

(昭和に制定された条例の前文2)

| 滋賀県 | 昭和59年7月19日公布 | 昭和60年7月1日施行 |

「わたしたちのふるさと滋賀は、美しい琵琶湖、そのまわりに広がる田園、これらをとりまく山々、その中に点在するまちや集落の落ちついたたたずまいや多数の歴史的文化遺産など水と緑がおりなす悠久の自然と、そこで営々と営まれてきた人々の生活とが一体となつて、うるおいのある湖国の風景が形づくられてきた。

これらの風景は、わたしたちにこころのよりどころと安らぎを与え、ふるさととしての愛着をはぐくんでくれたものであり、先人がわたしたちに守り育て、伝えてきてくれた滋賀の貴重な資産であるとともに、未来からのあずかりものである。

しかるに今や都市化の波と生活、生産様式の近代化の中で、ともすれば機能性や経済性を追い求めてきたあまり、徐々に郷土の風景は変貌し、ふるさとのよさが失われつつある。

風景は、自然と歴史と生活に支えられた地域の文化を物語るものであり、そこに住む人々の人間形成に大きな影響を与えるものである。いまこそわたしたちは、風景のもつ多面的な価値を認識しつつ、経済の活性化を促し、郷土をより豊かな人間生存の場とするため、水と緑を中心とする自然と歴史的文化遺産、まちなみが調和した滋賀の景観を保全し、修復し、創造していくため、総合的な施策を展開しなければならない。

美しい琵琶湖や緑濃い山々の自然景観を守り、のどかな田園景観や集落の落ちついたたたずまいを伝え、緑豊かなゆかしい道の辺と親しみのある水辺をつくり、うるおいのある水と緑や歴史的景観と調和のとれた魅力ある都市景観をつくるなど、わたしたちの創造的な活動をくりひろげよう。

わたしたちは、美しい県土づくりの輪をひろげ、一体となつて郷土を親しみと愛着、そして誇りをもてるものとし、これを次代に引き継いでいくことを決意し、ここにふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を制定する。」

(昭和に制定された条例の前文3)

| 大阪府島本町 | 昭和60年3月20日公布 | 昭和60年3月20日施行 |

「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

わたくしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によつて達成されることを改めて自覚するものである。人間尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。」

(条例立案者の思いがこもったとされる前文1)

| 岡山県美星町 | 美しい星空を守る美星町光害防止条例(旧条例) | 平成元年11月22日公布 | 平成元年11月22日施行 |

「美星町には、流れ星の伝説と、その名にふさわしい美しい星空がある。天球には星座が雄大な象形文字を描き、その中を天の川が流れている。さらに、地平線から天の川と競うように黄道光が伸び、頻繁に流れ星がみられる。また、夜空の宝石ともいえる星雲や星団は、何千年、何万年以上もかかってその姿を地上に届けている。これら宇宙の神秘をかいま見ることができる環境は、町民のみならず全人類にとってかけがえのない財産となっている。

しかし、宇宙は今、光害によってさえぎられ、視界から遠ざかって行こうとしている。人工光による光害の影響は半径100㎞以上にも及び人々から星空の美と神秘に触れる機会を奪うだけでなく過剰な照明は資源エネルギーの浪費を伴い、そのことが地球をとりまく環境にも影響を与えている。また、過剰な照明により、夜の安全を守るという照明本来の目的に反するのみならず、動植物の生態系にも悪影響を与えることも指摘されている。

近隣には主要な天文台が設置されているとおり、町の周辺は天体観測に最も適した環境にあり、町はこれまで『星の郷づくり』に取り組んできた。そして、今後も多くの人々がそれぞれに感動をもって遙かなる星空に親しむよう宇宙探索の機会と交流の場を提供することが町及び町民へ与えられた使命と考える。

このためわが美星町民は 町の名に象徴される美しい星空を誇りとしてこれを守る権利を有し 義務を負うことをここに宣言し、全国に先がけてこの条例を制定する。」

(条例立案者の思いがこもったとされる前文2)

| 岩手県紫波町 | 紫波町循環型まちづくり条例 | 平成13年6月15日公布 | 平成13年6月15日施行 |

「私たちの「いのち」は何によって生かされているのでしょうか。

地球の外から来るエネルギーが太陽の光です。この太陽光で酸素を作り出すのが植物です。枯れた葉や木は微生物で分解され、土になります。すべての生き物は、空気や水、土から恵みを得て生まれ、育ち、次のいのちを生み、土に返ります。そしてこれが、何十億年にもわたり繰り返されてきた自然の循環です。

人は、自然が生み出すいのちを得ることで生きてきました。

だからこそ、私たちの祖先は、自然の循環の中で親から子へと引き継がれていくいのちを見つめながら、自然の恵みに感謝を捧げ、敬ってきたのです。

それをなおざりにしたとき、私たちの生存を脅かす環境問題が次々と起こってきました。今こそ、生活のしかたを見つめ直し、助け合い、人類が初めて直面している地球規模の環境破壊を食い止め、失ったものを取り戻すために立ち向かわなければなりません。

それは、同時に、循環の持つ意味を改めて問い直し、豊かな心の復活を目指した自然と共生する新しい社会を創造することではないでしようか。

祖先が、厳しい自然の中で培い、時代を超えて伝え続けてきたいのちを尊ぶ心、物を大切にする心、郷土の文化を伝えていく心こそが、これからの循環を実現させるために欠かせないことなのです。

人や動植物のいのちの循環を目標に掲げ、100年後の子どもたちが豊かな心で紫波の自然を享受できるよう、行動し、その輪を広げるように努めます。

私たちは、私たちの今と未来のために、ここに紫波町循環型まちづくり条例を制定します。」

(条例立案者の思いがこもったとされる前文3)

| 島根県出雲市 | 平成19年公布 | 平成19年施行 |

「日本書紀には、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)が天照大御神(あまてらすおおみかみ)に国譲りをしたとき、「現世(うつしよ)の政事(まつりごと)はあなたがお治めください。私は、幽(かく)れたる神事(かみごと)を治めましょう」と申された、との出雲神話のロマンの世界が記されている。「幽れたる神事」とは目に見えない縁を結ぶことであり、それを「治める」とは全国から神々を迎え、和の心をもって仲良く会議を催すことだ、と考えられている。大国主大神をまつる出雲大社(いずもおおやしろ)では、毎年陰暦10月10日には神迎祭(かみむかえさい)、翌11日から17日までは神在祭(かみありさい)が執り行われている。全国各地で「神無月(かんなづき)」と呼ばれる陰暦10月が、八百万(やおよろず)の神々が集まる出雲の地では「神在月(かみありづき)」と呼ばれてきた由縁である。

他方、出雲市は、西谷墳墓群、荒神谷遺跡など古代出雲の文化遺産に源を発し、全国津々浦々の民衆の崇敬を集めてきたこの出雲大社をはじめ、日御碕神社、須佐神社、長浜神社、万九千神社、鰐淵寺、一畑薬師、大寺薬師など全国屈指の歴史文化資源に恵まれている。

今日、若い世代を中心に、わが国の古代文化への関心や思いが希薄になるなか、ギリシャ、ローマ神話に匹敵するこうした出雲神話のロマンの世界と豊かな歴史文化資源が並存する出雲の地において、次代を担う青少年はもとより全市民が、今こそ「バック・トゥー・ベーシック(Back To Basic)」すなわち「基本に返れ」の教えに則り、古代から綿々と続く出雲の歴史・文化を学び、出雲文化を継承・発展させ、ひいては和の心をもって平和な世界を希求することにより、21世紀出雲の発展の道を切り開いていくことが極めて重要な課題となっている。

この際、「神在月」という全国に輝く古代出雲の壮大なロマンを奏でる節目に、教育・芸術文化・スポーツ・産業・観光等さまざまな分野で、古代出雲文化をめぐる学習・交流の場や賑わいの場を市民総参加で創造し、心豊かな出雲文化と躍進する出雲の活力を全国に、さらに全世界に発信していくことを決意し、この条例を制定する。」

(条例立案者の思いがこもったとされる前文4)

| 熊本県人吉市 | 平成20年9月24日公布 | 平成20年10月1日施行 |

「人吉をふるさとだと思っていただいているすべての方々に伝えたい。

ふるさとはあなたの思い出のとおり、今も青い山々と翠なす球磨川のきらめきの中で春夏秋冬を優しく刻んでいます。

あの春の日、大きな夢と少しの不安を抱いて旅立った人吉駅のプラットホームは、昔と同じ官製(昭和)の匂いがかすかに残ったまま新生SLを迎え、秋空に響き渡るおくんち祭りの青井さんは国宝になりました。

線路の遥か向こうに憧れを追いかけていたあの頃、小さな幸せが子どもたちのポケットからこぼれ落ちそうで、また、悲しみさえも持ち寄り、支え合う場所があったような気がします。

今、人吉は笑顔のまちづくりに取り組んでいます。時代が変わっても誠実に生きることが報われるまちであることを目指して。

いつまでも人吉の応援団としてお見守りください。」

(条例立案者の思いがこもったとされる前文5)

| 兵庫県豊岡市 | 豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例 | 平成24年6月27日公布 | 平成24年6月27日施行 |

「(ふるさとへの想い)

日本の空から一度は姿を消したコウノトリが、再び豊岡の空に羽ばたきました。

田んぼの中に、実りを手にする人々の笑顔や子どもたちの姿、そしてさまざまな生きものが戻りつつあります。

わたしたちのふるさとでは、家族や親戚、近所の人が一緒になって稲の一株一株をおろそかにすることなく収穫する風景があり、人と人とがつながり合う暮らしが大切にされていました。

(未来への責任)

今を生きるわたしたちは、改めて過去を見つめ直し、一人一人のいのち、一つ一つのいのちがかけがえのないものであること、すべてのいのちは自然界の一員としてつながっていること、そしていのちは互いに支え合っていることを深く理解し、まちづくりの基礎として未来に引き継いでいかなければなりません。

(いのちへの共感)

わたしたちは、みんな何かでつながっています。そして、一つ一つが互いに大切な一員として結び付いて自然界を成しており、不必要といえるものは何もありません。

自分のいのちには、限りがあります。だからいとおしく、大切なものです。

自分のいのちに思いを寄せ、他のいのちに思いを寄せる。その繰り返しの中から、いのちへの共感が生まれてきます。

(まちづくりへの決意)

戦争や大災害で絶たれたいのちへの痛恨の思い、人権問題への 真剣な取組み、 偉大なる先人たちの取組み、さまざまなことへ挑戦する人々の姿勢への共鳴、コウノトリの野生復帰から得られた人と生きものとの共生など、これまで豊岡が積み重ねてきた経験は、いのちへの共感となってつながり、大きな輝きを放っていくものと信じています。

わたしたちは、これからのまちづくりの中で、さまざまないのちがつながる取組みを自らが実践し、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を広げ、深めていくことを決意します。」

(子どもに呼びかける前文)

| 東京都豊島区 | 平成18年3月29日公布 | 平成18年4月1日施行 |

「子どものみなさん

あなたの人生の主人公は、あなたです

あなたのことは、あなたが選んで決めることができます

失敗しても、やり直せます

困ったことがあったら、助けを求めていいのです

あなたは、ひとりではありません

私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けます

あなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょう

あなたという人は、世界でただ一人しかいません

大切な、大切な存在なのです

この宣言をもとに、豊島区は子どもの権利に関する条例を制定します。

子どもは、自分の今の「思い」をわかってほしいと願っています。何かを要求するだけではなく、子どもなりにできることを考えて挑戦し、自分の役割を担おうとしています。それを手助けするためには、子どもの主体性を認めて、子どもがおとなとともに手を携えて社会に参画できる場をつくることが必要です。子どもに対する差別をなくし、誤った思い込みを改め、お互いの権利を意識しながら、子どもとおとなの新しい信頼関係をつくることが大切です。

どんな子どももみな等しく生まれながらに持っているものが子どもの権利です。子どもの権利は、その年齢や発達に応じて保障されるものです。子どもの権利を実現していくためには、まず、おとな自身が権利というものに関心を持つことが必要です。そして子どもは、おとなや子ども同士のかかわりあいの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力を培っていくのです。未来を託する子どもたちにとって、自分の選択で権利を行使することは、かけがえのないことなのです。

おとなには、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任があります。そのために、おとなは、家庭、学校及び地域の中でお互いに手を携え、協力しながら、子どもの限りない力を信じて最善の努力をします。豊島区は、それらを実効あるものにするために、安全・安心に暮らせる環境を整備し、この条例に定める子どもの権利保障の理念をあらゆる施策に反映させていきます。

まさにこの豊島区の目指す理念こそ、国が批准した児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に通じる理念にほかならないのです。」

(子ども、おとな、市民に呼びかける前文)

| 岩手県遠野市 | 平成21年3月23日公布 | 平成21年4月1日施行 |

「わらすっこ(以下「子ども」といいます。)の皆さん

子どもは、生まれながらにして一人ひとりがさまざまな個性や能力や夢をもったかけがえのない存在です。一人の人として権利が尊重され、責任ある社会の一員として周りの人に大切にされ、愛され、信頼される存在です。子どもは、さまざまな人、自然、そして文化との適切な関わりの中で、その権利が保障され、安心して健やかに成長していくことができます。

その一方で子どもは、自分の権利について学び、気づき、身につけていく中で、他の人の権利を大切にし、お互いに権利を尊重し合える力をつけていき、自分や他の人の命の尊さを知ることができるように支援されます。

おとなの皆さん

おとなは、真に子どもの視点を大切にするとともに、子どもにとって最善の方法は何かを常に考え、育ちを見守り、寄り添い、支えていく責務を負っています。おとなは、そのような責務とそれぞれの役割を認識し、子どもから信頼される存在であるように、お互いに連携し、協働することが求められます。

市民の皆さん

子どもは遠野の宝であり、希望です。市はこの認識のもと、子どもの権利が尊重され、健やかな育ちを支援するまちであることを明らかにし、この「遠野市わらすっこ条例」を制定します。」

(子どものことばが綴られた前文1)

| 東京都千代田区 | 平成19年12月27日公布 | 平成20年1月1日施行 |

「「千代田区は日本の経済の中心、だけど比較的緑が多くて、産業と自然の調和がとれた、過ごしやすい区だよね。」。

「今よりもっと千代田区を緑でいっぱいにして『緑の区、千代田』と呼ばれるようにしたいね。」。

「そうだね。経済だけでなく環境対策でも中心地となる千代田区になったらいいな。」。

「環境問題といってもいろいろあるよね。」。

「うん、なかでも今は地球温暖化が深刻になってきているよ。」。

「そうか。地球温暖化か。地球温暖化は大きな気候変動をもたらし、大規模な自然災害の原因となって、生活や経済に大きな影響を与えるという問題があるよ。」。

「ねえ、千代田区は、昼と夜の人口が大きく違うよね。」

「そう、住んでいる人よりも、仕事や勉強に来る人のほうが多いんだ。だから、区外から来る人にも地球温暖化防止を呼びかけなくてはならないよね。」。

「千代田区で地球温暖化対策が進んでいけば、きっと他の地域にも、地球温暖化への意識が広がっていくよ。」。

「千代田区を、地球温暖化対策で一歩先を行く発信地にしていこう。」。

「みなさん、地球の中の日本、日本の中の東京、東京の中の千代田区として地球温暖化防止への取り組みを進めましょう。」千代田区が動いて、周辺の地域に、全国に、環境への取り組みを働きかけていこう。」。

「世界中にこの取り組みを伝え、次の世代の人々に美しい地球を残しましょう。」。

区内の中学生より。

地球温暖化による気候変動は、すでに異常気象などにより私たちの生活に深刻な影響をもたらしています。二酸化炭素を中心とした温室効果ガスの増加によって、今後、地球温暖化がさらに進行すれば、自然災害の頻発化・激甚化などが予測されており、将来世代にわたりさらなる影響をもたらすことが強く懸念されます。こうした状況は、もはや単なる「気候変動」ではなく、私たち人類や全ての生きものにとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」ともいわれています。

2015年に採択されたパリ協定(平成28年条約第16号)においては、世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球の平均気温上昇を2℃より十分下回るように抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求することなどが設定されました。また、産業革命前からの地球の平均気温上昇を1.5℃に抑えるためには、2050年前後に世界の二酸化炭素排出量が実質ゼロになっていることが必要といわれています。

千代田区には、わが国を代表する大企業や官公庁などが多く存在していて、今後も活発な事業活動や都市の再整備が見込まれるため、人々の活動に伴い発生する二酸化炭素の量と吸収源による二酸化炭素の吸収量を均衡させるための取組みが必要です。

千代田区は、経済と環境とが調和した脱炭素社会をめざし、この美しい地球を良好な状態で、こどもたちやさらに未来の人々に引き継ぐため、この条例を制定します。」

(子どものことばが綴られた前文2)

| 東京都武蔵野市 | 令和5年3月22日公布 | 令和5年4月1日施行 |

「すべての子どもには、ひとりの人間としての権利があります。

子どもは、一人ひとりかけがえのない存在です。すべての子どもは、どのような理由によっても差別されず、安心して他の人々とともに生きることができるよう、その権利と尊厳が守られます。

子どもは、その気持ちや願いを尊重され、愛されて育つことが大切です。子どもには幸せに生きる権利があり、より良く生きるための幸福感が高められることが重要です。

子どもが暮らし、育つまちは、その一員である子どもにやさしいまちであるべきです。

武蔵野市は、子どもの権利条約に基づき、市民とともに、子どもの最善の利益を尊重する社会の実現を目指し、この条例を定めます。

そして、次に掲げる子どもたちのことばが実現できるまちを目指します。

「わたしたち子どもは、未来の希望となる種で、無限の可能性や能力があり、それらを発揮することができます。

わたしたちは、平和に生活することができ、さらに豊かで充実した人生を歩むことができます。

わたしたちは、おとなと同じように意見を言い、話し合うことができます。

わたしたちは、自分らしく生きるために、自分で考えて行動することができます。自分の夢を、自由に考えて決めることができます。

そのためには、わたしたちだけではできないこともあり、おとなの協力や支援が必要です。

未来の社会をつくるわたしたちは、知りたいことを学び、十分な教育を受けることで成長できます。

わたしたちは、不安に感じたり、なやんだり、困ったりしたときに、信頼できる人がいる場所で、相談したり、助けを求めたりすることができます。

おとなと子どもは、お互いの権利を理解し尊重し合うことで、それぞれの権利を守ります。

また、わたしたち子どもは、お互いを尊重し合って行動することができます。

わたしたちは、自分自身のことを大切に思い、幸せを感じられるよう、これらのことを願います。

そして、これらの願いが届くようなまちであることを望みます。」」

(地域の資源を守る条例の前文)

| 三重県熊野市 | 熊野市丸山千枚田条例 | 平成17年11月1日公布 | 平成17年11月1日施行 |

「わたくしたちが誇りにしている地域資源に丸山千枚田がある。千枚田は、祖先から受け継いだ貴重な稲作文化で全国的に稀であり、存在が注目されている。

しかし、千枚田における農作業は、地形上、機械による省力化に限界があり、加えて農業環境の変化もあり、休耕地と荒廃地がみられる。

このような状況の中、この貴重な資源を保護し後世に継承していくことは極めて重要で、併せて有効に活用していくことが、わたくしたちに課せられた責務である。千枚田は、幾百年もの昔、一くわずつ大地を起こし、石を積み上げ、土をあてがいながら営々と2400余枚を造成し、以来、今日まで休むことなく天水を貯え、芝を刈りこんで耕作し、管理してきたのである。

また、ここに住む人たちは、裾野を埋めつくす雲海に朝の英気を養い、暮れなずむ連山の空を赤く染める落日に心を癒しながら、正に、千枚田とともに生き続けてきたのである。歴史は巡り、時は流れたとはいえ諸々の日本農耕文化の原点を内包しているのが千枚田である。

わたくしたちは、ここに先人の英知と偉業を偲びこれを称えるとともに、千枚田に親しみ、愛しつつその保護に一層努力することを宣言し、この条例を制定する。」

(地域産業の振興を図る条例の前文)

| 静岡県静岡市 | 静岡市めざせ茶どころ日本一条例 | 平成20年12月12日公布 | 平成21年4月1日施行 |

「静岡市では、『養生の仙薬』といわれるお茶が鎌倉時代から栽培されてきた。市域の至る所に産地があり、静岡のお茶として全国的に有名な緑茶が生産されている。静岡市は、全国有数のお茶の集散地であり、茶業は、本市にとって重要な産業となっている。また、お茶に関する文化や伝統は、私たちの生活に深く浸透し、お茶は、私たちが豊かで健康的な生活を送る上で欠かせないものとなっている。

しかしながら、近年、生活様式や流通の変化により茶業の収益性及び集散地としての機能が低下し、静岡のお茶を取り巻く環境は、非常に厳しいものとなっている。

私たちは、先人たちが築き上げてきたお茶の伝統、文化、産業等を守り、静岡市を日本一の茶どころとして育て次代に引き継ぐため、この危機的な状況に立ち向かわなければならない。そのためには、市、市民及び茶業者その他の事業者等が互いに連携し、静岡のお茶により、だれもが心いやされ、交流の輪を広げられるように、静岡のお茶の魅力を高めていくための施策を総合的かつ計画的に推進していかなければならない。

そこで、私たちは、静岡のお茶に関する産業の振興及び市民の豊かで健康的な生活の向上を図ることを目指し、この条例を制定する。」(前文)

(隠し文字のある前文)

| 相模原市 | さがみはらみんなのシビックプライド条例 | 令和3年3月25日公布 | 令和3年4月1日施行 |

「 さがみはらは、今まで周辺のまちと合併を繰り返しながら成長してきた都市と自

然がベストミックスしているまちです。このため、市内の多彩な魅力が人々を呼び

込み、本市で生まれて住んでいる人も含めて、多様な価値観を持った人達が集まっ

た果てしない可能性に満ちているまちです。こんなまちに暮らす私達は、シビック

プライドを高めることで、みんなが一つになれるまちを目指して、新たなステップ

を踏み出します。

あなたは、さがみはらが大好きですか。あなたの好きなさがみはらを自由に自ら

みんなに発信し共有することで、さがみはらが大好きな人々が市内外にあふれてい

て、誰にでも自慢したくなる。そんなまちになることを願って、シビックプライド

を高めるため、この条例を定めます。」

「さがみ果ラ踏あん」→「さがみはらファン」 「自びっクプらいド」→「シビックプライド」

(画像が入った条例)

| 島根県津和野町 | 平成28年6月22日公布 | 平成28年6月22日施行 |

津和野町森林憲章

「津和野町は森と川に囲まれた星のふるさとです。かつて、津和野の森林は地域の生活を支える森林でした。森林は豊かな恵みをもたらし、豊かな水と川を育み、風雨を緩和して暮らしの安全を守り、多くの生きもののすみかとなり、また、人々の働く場や子どもの遊び場となり、そして、津和野らしい地域の景観を形作ってきました。津和野の森林の恵みは、川を通じて下流にも広くもたらされていました。沢や谷に集まった水は次第に合流し、やがては清流・高津川となって日本海へと流れ込み、沿岸の環境や生態系を育みます。森から里、海をつなぐ川の流れは、健やかな森林によって保たれてきました。

しかし、日常のエネルギーが薪や炭から石油や電気に代わると、人々が日々の燃料を採りに山に入ることは少なくなりました。また、高度経済成長につれて町外へと人口流出が進むと、農林業で生計を営む人も次第に少なくなりました。津和野の森林の多くは、人の手によって築かれた森林です。人々の暮らしが山から遠ざかると、人の手が入らないために森林は荒廃し、森林がもたらしてきた多面的な機能も低下していきます。その結果、現在、町内には手入れ不足の荒れた暗い森林が増えています。

平成25年7月の豪雨災害では町に甚大な被害が生じ、町内の安全な暮らしが脅かされました。町ではこの災害をきっかけに改めて森林の重要性を考えるようになり、森林が現在も地域の基盤であり町民共有の財産であることをふたたび認識しました。歴史を引き継ぎ更なる発展を遂げるために、そして未来の子ども達に美しい津和野町を伝えるために、私たち町民は森林という地域に内在する豊かな資源の恵みを意識し、ふたたび町内に美しい森林をつくるように行動しなくてはなりません。

町が目指す美しい森林とは、外観の美しさだけでなく津和野の森林に関わる人々のそれぞれが抱く理想的な森林の像が反映され、多面的な機能を有する森林です。津和野町では今、多くの町外出身者がIターンという形で参入し、森林や林業に携わろうとしています。津和野で生まれ育った人、以前から津和野に暮らす人に加え、新しく津和野に暮らす人、観光で訪れる人など、津和野の森林に心を寄せる人々はさまざまで、それぞれに感じる美しさがあります。みんなが思い描く美しさのすべてを満たす森林が本条例の目指す美しい森林なのです。

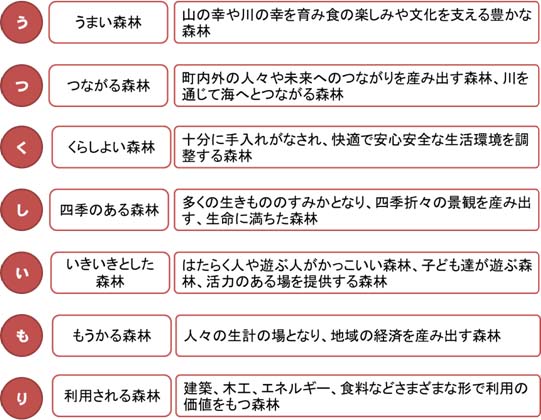

美しい森林の具体的な姿は次のように整理することが出来ます。

ここに掲げる姿を理想として、町内の森林を美しい森林として再生し、暮らしの中に森林の利用を取り入れることができれば、人と森林との距離はふたたび近づき、そして、未来の子ども達に美しい津和野町を伝えることが可能となります。町及び私たち町民は、未来に生きる子ども達へ美しい津和野町を伝えるためにも、美しい森林づくり条例を制定し森林づくり活動に取り組みます。」

(条例制定のプロローグ(前書き)と前文の両方がある条例)

| 長野県茅野市 | 平成15年12月25日公布 | 平成15年12月25日施行 |

(条例制定のプロローグ(前書き))

「はじめにそれぞれの思いがあった。

「誰もが充実した人生を送りたい。お互いに思いやり支え合いながら、いつまでも元気

で長生きしたい」

「きれいな空気や水を贈ってくれる緑の山や川、心を和ませてくれる恵まれた自然をい

つまでも残していこう」

「このまちの将来を担う子どもたちと、子どもたちを育む家庭を、地域の明るい笑顔で

包んであげたい」

こんな思いを、かたちにしたい、とそれぞれ得意の分野、興味のある分野でまちづくり

を考える仲間ができた。

行政の意識も変わり、「21世紀のまちづくりは市民と一緒になって取り組んでいこう」

と、同じ仲間になった。

仲間の輪は徐々に広がり、新しい分野にも新しい輪ができた。

ひとりひとりの思いが形になってくると、楽しさもふくらんできた。

「ごしたいけどおもしろいな」。こんな言葉があちこちで交わされ、「みんなで知恵を出し合い、ずくを出し、汗を流そう」を合い言葉に、茅野市のパートナーシップのまちづくりは広がっていく。

*「ごしたい」この地域で使われる方言で「疲れた」を意味します。

*「ずく」この地域で使われる方言で「ものごとに立ち向かう気力や活力など」を意味します。

これは市民のみなさんの「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた経過とまちづくりへの思いです。

この条例は、「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた市民のみなさんにより検討していただきました。」

(前文)

「茅野市は、昭和63年に「りんどうの里 高原生涯学習都市 茅野」として、生涯学習都市宣言を行って以来、「茅野市民憲章」の具体化を目指して生涯学習活動を進めてきました。そうした活動の中から、地域の課題、まちづくりの課題は「行政に任せるのではなく、市民ひとりひとりが自覚に基づいて取り組むべきだ」という共通の認識と理念が生まれました。すなわち、まちづくりとは、市民・民間が主導し、行政はそれを支援して共に取り組んでいく。これが「パートナーシップのまちづくり」の原点なのです。具体的には、福祉・環境・教育の三つの分野を大きな柱として進めてきました。

市民ネットワークは、福祉・環境・教育の三つの分野から、次第に情報化や国際化、さらには公共施設の建設の分野へも広がりを見せています。

「パートナーシップのまちづくり」の理念と実践をさらに広げていくためには、それぞれの分野で活動している分野別の市民ネットワークと、日々の生活の拠点となっている地域コミュニティと、行政とがいっそうの連携と協力をしていくことが重要になります。

これからも、より多くの市民と行政とがパートナーシップを結んで真の住民自治である地域主権のまちづくりを目指すことを基本理念とし、この条例を制定します。

*「地域主権」まちづくりの主権は、地域住民にあることをいいます。」

(方言で書かれた前文)

| 高知県高知市 | 平成15年4月1日公布 | 平成15年4月1日施行 |

「何でまちづくりをするが。

みんなあにとって、「のうがえいまち」にしたいき。

なんかあったときに、すっと助け合える関係でおりたいき。

このまちに住んじょって良かったと思えるようになりたいき。

市民も行政もまちづくりを進めたいと思いゆう。

悩みを共有したいし、喜びも分かち合いたい。

話をしたらみんなあ目指すところは一緒ながよ。

市民同士,市民と行政がうまいことつながったらえいねえ。

みんなあでまちづくりができるようになったらえいと思わん。

ほんで、この条例をきおうてつくったがよ。

どう、まちづくり一緒にやろうや。」

(英語で書かれた前文)

| 群馬県嬬恋村 | 令和2年12月10日公布 | 令和2年12月10日施行 |

「Tsumagoi Village Declaration of Human Rights

All people will be respected as unique individuals and possess the rights to lead a plentiful,healthy,and happy life.We hold these fundamental rights to be completely inalienable and inviolable.

In our country,continued efforts are being made towards the establishment of human rights protections as specified in the Constitution of Japan and the Universal Declaration of Human Rights.Presently,in a time of global regulation and cultural interchange,the respect of human rights has risen to a stronger societal mandate.

On this earth today,while turning towards a new era of many challenges including protecting our irreplaceable environment,living in a world connected by the internet,and working to overcome the COVID―19 pandemic,the establishment and protection of new human rights is necessary.

In order to guarantee the people of this village live equally,we must work towards an impartial democratic society and to educate ourselves about the respect of human rights.

We,the people of Tsumagoi Village,hereby establish this ordinance known as the 「Tsumagoi Village Declaration of Human Rights」to ensure the promotion of action on behalf of these new fundamental human rights for the 21st century and their protections as established in the constitution,make more important the interconnectedness of individuals,and to create a Tsumagoi Village where all people can live full lives with a sympathetic heart.」