バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進条例

(令和6年12月21日更新)

【はじめにー国の法制度とその変遷】

〇 本稿では、建築物、公共交通機関、道路、公園等のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進することを目的とする条例を取り上げる。

〇 「バリアフリー」とは「障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。」とされ、「ユニバーサルデザイン」とは「バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア(障壁)に対処するとの考え方であるのに対し、ユニバーサルデザインはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方」とされる(「障害者基本計画」(平成14年12月閣議決定)37頁)。

〇 昭和56年の国連障害者年、昭和58年から平成4年までの「国連障害者の10年」等を経て、平成5年12月に心身障害者対策基本法(昭和45年制定)が改正され、法律名も「障害者基本法」(「平成5年改正法条文」、「現行法条文」)とされた。この改正により、交通施設その他の公共的施設を設置する事業者に対して、施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図る努力義務が課せられた。また、平成5年3月には「障害者施策に関する新長期計画」が策定され、公共建築物等における物理的な障害の除去を促進するため、建築物の整備に当たっての基準の整備、基準達成のための指導措置の充実等を図ることとされた。

〇 こうしたことを踏まえ、平成6年6月に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(「平成6年制定時条文」 以下、「ハートビル法」という。)が制定された。ハートビル法は、建築物のバリアフリー化を進めるため、不特定かつ多数の者が利用する「特定建築物」(病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店等)を建築する者に、出入口、廊下、階段、昇降機、便所等の施設について高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努力義務を課した。

〇 平成12年3月に「バリアフリーに関する関係閣僚会議」が設置されたが、平成12年5月に、駅・鉄道車両・バスなどの公共交通機関と、駅などの旅客施設周辺の歩行空間のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(以下、「交通バリアフリー法」という。)が制定された。交通バリアフリー法は、駅・鉄道車両・バスなどの公共交通機関の旅客施設や車両等を新たに設置、導入等をする場合に移動円滑化基準への適合を義務づけるとともに、市町村が作成した基本構想に基づき旅客施設を中心とした地区における道路、駅前広場、通路等の重点的・一体的なバリアフリー化のための措置を規定した。

〇 平成14年7月に、建築物のバリアフリー化の一層の推進強化を図るため、ハートビル法が改正された(「平成14年改正後条文」)。特定建築物の範囲を不特定ではなくとも多数の者が利用するもの(学校、共同住宅、事務所、工場、老人ホーム等)まで拡大するとともに、不特定かつ多数の者が利用し又は主として高齢者、身体障害者等が利用する「特別特定建築物」であって床面積2000㎡以上のものについては、利用円滑化基準への適合を義務づけ、適合しない場合の是正命令、罰則等の規定を整備し、さらに、地方公共団体が条例によって義務づけの対象となる特定建築物の追加、規模の引き下げ及び制限の付加を行うことを可能とした。また、義務づけ関係規定は建築基準法上の確認対象法令とし、建築確認・検査の際に適合性を審査することとした。

〇 平成16年6月には、「バリアフリーに関する関係閣僚会議」において、「バリアフリー化推進要綱」が決定された。

〇 他方、「ユニバーサルデザイン」の考え方が、アメリカのノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス氏によって提唱されたが、平成10年代以降、我が国でも広がっていったとされる。

こうした中、国土交通省は、平成17年7月に「ユニバーサルデザイン政策大綱」を策定し、「『だれでも、自由に、使いやすく』というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた国土交通行政を推進する」(1頁)こととした。

〇 ユニバーサルデザイン政策の柱として、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充することとし、平成18年6月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(「平成18年制定時条文」、「現行法条文」 以下、「バリアフリー法」という。) が制定された(平成18年6月21日公布、同年12月20日施行)。バリアフリー法は、ハートビル法と交通バリアフリー法で既に定められている内容を踏襲しつつ、①身体障害者のみならず、すべての障害者を対象にし、②建築主や公共交通事業者等に加え、一定の道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者等に対してもバリアフリー化の義務を課し、③国、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民の責務規定を置き、④市町村は、旅客施設を中心とした地区以外の地区についても重点整備地区として基本構想を作成できるとし、⑤基本構想作成プロセスに当事者参加制度を創設する、等の措置を盛り込んでいる。

〇 平成20年3月には、「バリアフリーに関する関係閣僚会議」は「バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議」と改組され、同時に、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」が決定された。

〇 「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催を前にして、平成29年2月に「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」が設置されるとともに「ユニバーサルデザイン2020行動計画」が決定された。こうしたことを踏まえ、平成30年5月にバリアフリー法が改正され(「平成30年改正新旧対照表」)、理念規定の新設、交通事業者等に対するハード対策及びソフト対策に関する計画の作成、取組状況の報告・公表等の義務づけ、市町村がバリアフリーのまちづくり方針を定めるマスタープラン制度の創設等が規定された。

〇 また、平成30年12月に「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」が議員立法により制定されたが、バリアフリー法が令和2年5月に改正され(「令和2年改正新旧対照表」)、公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設、市町村等による「心のバリアフリー」の推進等に関する規定が置かれた。

〇 国土交通省におけるバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策の取組みやバリアフリー法の内容、改正経緯等については国土交通省HP「バリアフリー・ユニバーサルデザイン」及び「建築物におけるバリアフリーについて」を、内閣府や各省庁等におけるバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策の取組みについては内閣府HP「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進」及び「もっと詳しく」を参照されたい。

【条例の制定状況】

〇 地域や自治体レベルでの建築物等のバリアフリー化の取組みについては、昭和40年代半ばごろから、障害のある市民の働きかけが契機となり、自治体が進めていったとされる(野村歓「福祉のまちづくり概論」(「リハビリテーション研究」80号 平成6年6月)、高橋儀平「福祉のまちづくりーその思想と展開」(彰国社 令和元年)参照)。

東京都町田市は、建築物等のバリアフリー化に関する要綱として全国に先駆けて、昭和49年8月に、「町田市の建築物等に関する福祉住環境整備要綱」を策定した(町田市HP「町田市から全国に発信した車いすで歩けるまちづくり」、水島弘「町田市のバリアフリーの取り組みについて」(「ノーマライゼーション 障害者の福祉」178号 平成8年5月)参照)。その後、他の自治体でも同様な要綱や整備指針が策定されるようになった(高橋儀平「福祉のまちづくり半世紀(3) 福祉のまちづくり条例が生まれるまで」(「ノーマライゼーション 障害者の福祉」390号 平成26年1月)参照)。

神戸市は、要綱ではなく条例として、昭和52年1月に「神戸市民の福祉をまもる条例」(「現行条例条文」)を制定した。神戸市条例は、福祉都市づくりを総合的に推進することを目的としているが、都市施設の整備については、不特定または多数の市民が利用する建築物、道路、公園等は、高齢者や障害者をはじめ全ての市民が安全かつ快適に利用できるよう配慮されなければならないとし、規則で整備基準を定め、これに基づき指導・助言を行うこととした(神戸市民生局心身障害福祉室「だれもが利用しやすい施設の整備に向けて」(「ノーマライゼーション 障害者の福祉」178号 平成8年5月)参照)。同様の条例として、兵庫県加古川市が昭和57年6月に「加古川市福祉コミユニテイ条例」(「現行条例条文」)を制定している(狩野哲也「都道府県条例と市町村条例との関係に関する一考察」(北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナルNo.7 2000年)167頁)。

〇 平成4年10月に、兵庫県が「福祉のまちづくり条例」を、大阪府が「大阪府福祉のまちづくり条例」を、それぞれ制定した。両条例ともに、条例名を「福祉のまちづくり条例」としている。公共的施設のバリアフリー化を目的とし、その構造や設備に関する整備基準を設けるとともに、事業者に対して工事着手前の事前協議又は届出を義務づけ、また、知事は調査又は検査、勧告、公表等を行うことができる旨規定している。

こうした公共的施設のバリアフリー化を進めるため、構造や設備に関する整備基準を設け、事業者に対してその遵守をさせるための手続(事前協議又は届出、指導、勧告、公表等)を規定する自主条例は、都道府県では、兵庫県及び大阪府に続いて、平成5年10月に山梨県が「山梨県障害者幸住条例」を制定し、平成6年6月にハートビル法が制定されて以降は、他の都道府県でも制定が広がっていった。平成15年の3月制定の群馬県「人にやさしい福祉のまちづくり条例」を最後に、47都道府県すべてが条例を制定した。

また、指定都市や一般市区町村でも、全体としてみた場合、数は多くはないが、こうした自主条例が制定されている。

これらの条例の中には、平成12年5月の交通バリアフリー法の制定、平成14年7月のハートビル法の改正、平成18年6月のバリアフリー法の制定等を踏まえ、改正がなされているものが少なくない。特に、平成14年改正されたハートビル法やそれに続くバリアフリー法が、対象施設の追加、規模の引き下げ、制限の付加等を条例に委任しており、法の規定に基づき委任規定を盛り込んだ条例も一定程度ある。また、一部の自治体では、自主条例とは別に委任規定だけを置く条例(委任条例)を制定している。

自主条例の条例名としては、「福祉のまちづくり条例」とするものが最も多く、次いで「ひと(人)にやさしい(福祉の)まちづくり条例」とするものが多い。他方、条例名に「バリアフリー」を使用するものもあり、また、平成19年以降制定又は改正された条例には条例名に「ユニバーサルデザイン」を使用するものもある。

〇 令和6年1月1日時点で、公共的施設のバリアフリー化を進めるため、構造や設備に関する整備基準を設け、事業者に対してその遵守をさせるための手続(事前協議又は届出、指導、勧告、公表等)を規定する自主条例として確認できるものは、下記の表の通りである。これらの自主条例のうち、バリアフリー法に基づく委任規定を置いているものについては、条例名に前に〇を付している。

「福祉のまちづくり条例」、「人にやさしいまちづくり条例」「バリアフリー推進条例」、「ユニバーサルデザイン条例」等の条例名をもつ条例であっても、公共的施設のバリアフリー化に関して、事業者に遵守させる整備基準に関する規定を置いていないもの(例えば、(長野県)「駒ヶ根市福祉のまちづくり条例」(平成8年3月)、(新潟県)「上越市人にやさしいまちづくり条例」(平成11年3月)、(山形県)「最上町バリアフリー推進条例」(平成14年3月)、「浜松市ユニバーサルデザイン条例」(平成14年12月)等)については、下記の表には掲載していない。

また、バリアフリー法は、条例で①新設特定道路に関する道路移動等円滑化基準を定めること(10条1項)、②路外駐車場移動等円滑化基準に必要な事項を付加すること(11条3項)、③新設特定公園施設に関する都市公園移動等円滑化基準を定めること(13条1項)、④特別特定建築物に特定建築物を追加すること、特別特定建築物の規模(2000㎡以上)を引き下げること及び建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加すること(14条3項)、⑤交通安全特定事業により設置される信号機等の基準を定めること(都道府県のみ 36条2項)ができるとしているが、このうち、14条3項に基づいて制定された委任条例については、下記の表に併せて掲載することとし、条例名の前に☆を付している。

なお、10条1項、13条1項又は36条2項に基づき委任条例を制定している自治体は多い(例えば、(滋賀県)「野洲市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」(平成25年3月)、(新潟県)「南魚沼市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」(平成25年3月)、「秋田県交通安全特定事業により設置される信号機等に関する基準を定める条例」(平成24年10月)等)が、下記に表には掲載をしていない。

(都道府県)

| 北海道 | 平成9年10月23日公布 | 平成10年4月1日施行 |

|

| 青森県 | 平成10年10月14日公布 | 平成11年4月1日施行 |

|

| 岩手県 | 〇ひとにやさしいまちづくり条例(平成7年制定、平成19年全部改正) | 平成19年12月18日公布 | 平成20年4月1日施行 |

| 宮城県 | 平成8年7月10日公布 | 平成8年7月10日施行 |

|

| 秋田県 | 平成14年3月29日公布 | 平成15年4月1日施行 |

|

| 山形県 | 平成11年10月12日公布 | 平成12年4月1日施行 |

|

| 福島県 | 平成7年3月17日公布 | 平成8年4月1日施行 |

|

| 茨城県 | 平成8年3月28日公布 | 平成8年4月1日施行 |

|

| 栃木県 | 平成11年10月14日公布 | 平成11年10月14日施行 |

|

| 群馬県 | 平成15年3月17日公布 | 平成15年4月1日施行 |

|

| 埼玉県 | 平成7年3月20日公布 | 平成7年3月20日施行 | |

| 平成20年7月8日公布 | 平成21年4月1日施行 | ||

| 千葉県 | 平成8年3月25日公布 | 平成8年3月25日 |

|

| 東京都 | 平成7年3月16日公布 | 平成7年4月1日施行 | |

| 平成15年12月24日公布 | 平成16年7月1日施行 | ||

| 神奈川県 | (制定時条例名「神奈川県福祉の街づくり条例」、平成20年条例名変更) | 平成7年3月14日公布 | 平成8年4月1日施行 |

| 新潟県 | 平成8年3月29日公布 | 平成8年4月1日施行 |

|

| 富山県 | 平成8年9月27日公布 | 平成8年9月27日施行 |

|

| 石川県 | 平成9年3月22日公布 | 平成9年3月22日施行 |

|

| 福井県 | 平成8年10月14日公布 | 平成8年11月1日施行 |

|

| 山梨県 | 山梨県障害者幸住条例(平成5年制定、平成27年全部改正) | 平成27年12月25日公布 | 平成28年4月1日施行 |

| 長野県 | 平成7年3月30日公布 | 平成7年3月30日施行 |

|

| 岐阜県 | 平成10年3月24日公布 | 平成10年4月1日行 |

|

| 静岡県 | 平成7年10月18日公布 | 平成8年4月1日施行 |

|

| 愛知県 | 平成6年10月14日公布 | 平成6年10月14日施行 |

|

| 三重県 | (制定時条例名「三重県バリアフリーのまちづくり推進条例」、 平成19年条例名変更) | 平成11年3月19日公布 | 平成11年4月1日施行 |

| 滋賀県 | (制定時条例名「滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例」、 平成16年条例名変更) | 平成6年10月17日公布 | 平成6年10月17日施行 |

| 京都府 | 平成7年3月14日公布 | 平成7年10月1日施行 |

|

| 大阪府 | 平成4年10月28日公布 | 平成5年4月1日施行 |

|

| 兵庫県 | 平成4年10月9日公布 | 平成5年10月1日施行 |

|

| 奈良県 | 平成7年3月22日公布 | 平成7年3月22日施行 |

|

| 和歌山県 | 平成8年10月11日公布 | 平成8年10月11日施行 |

|

| 鳥取県 | ☆鳥取県福祉のまちづくり条例(平成8年制定、平成20年全部改正) | 平成20年3月28日公布 | 平成20年10月1日施行 |

| 島根県 | 平成10年6月30日公布 | 平成10年6月30日施行 |

|

| 岡山県 | 平成12年1月4日公布 | 平成12年4月1日施行 |

|

| 広島県 | 平成7年3月15日公布 | 平成7年3月15日施行 |

|

| 山口県 | 平成9年3月24日公布 | 平成9年3月24日施行 |

|

| 香川県 | 平成8年3月26日公布 | 平成8年4月1日施行 |

|

| 徳島県 | 〇徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例 (平成8年「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」制定、 平成19年廃止・現行条例制定) | 平成19年3月20日公布 | 平成19年3月20日施行 |

| 愛媛県 | 平成8年3月19日公布 | 平成8年3月19日施行 |

|

| 高知県 | 平成9年3月25日公布 | 平成9年4月1日施行 |

|

| 福岡県 | 平成10年3月30日公布 | 平成10年4月1日施行 |

|

| 佐賀県 | 平成10年3月25日公布 | 平成10年4月1日施行 |

|

| 長崎県 | 平成9年3月21日公布 | 平成9年4月1日施行 |

|

| 熊本県 | に関する条例 | 平成7年3月16日公布 | 平成7年4月1日施行 |

| 大分県 | 平成7年3月15日公布 | 平成7年3月15日施行 |

|

| 宮崎県 | 平成12年3月29日公布 | 平成12年4月1日施行 |

|

| 鹿児島県 | 平成11年3月26日公布 | 平成11年4月1日施行 |

|

| 沖縄県 | 平成9年3月31日公布 | 平成9年4月1日施行 |

(指定都市)

| 札幌市 | 平成10年12月15日公布 | 平成11年6月1日施行 |

|

| 仙台市 | 平成8年6月21日公布 | 平成8年7月10日施行 |

|

| さいたま市 | 平成16年3月26日公布 | 平成16年4月1日施行 |

|

| 横浜市 | 〇横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年制定、平成24年全部改正) | 平成24年12月28日公布 | 平成26年1月1日施行 |

| 川崎市 | 平成9年7月1日公布 | 平成10年1月1日施行 |

|

| 京都市 | 平成16年3月31日公布 | 平成10年1月1日施行 |

|

| 福岡市 | 平成10年3月30日公布 | 平成10年4月1日施行 |

(一般市区町村)

| 北海道函館市 | 平成13年12月19日公布 | 平成14年7月1日施行 |

|

| 北海道苫小牧市 | 平成14年3月26日公布 | 平成14年6月1日施行 |

|

| 北海道士別市 | 平成17年9月1日公布 | 平成17年9月1日施行 |

|

| 北海道石狩市 | 平成16年3月29日公布 | 平成16年7月1日施行 |

|

| 栃木県宇都宮市 | 平成12年3月24日公布 | 平成12年4月1日施行 |

|

| 東京都新宿区 | 令和2年3月17日公布 | 令和2年4月1日施行 |

|

| 東京都世田谷区 | (平成7年「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」制定、 平成19年廃止・現行条例制定) | 平成19年3月14日公布 | 平成7年3月20日施行 |

建築物に関する条例 | 平成19年3月14日公布 | 平成19年4月1日施行 | |

| 東京都板橋区 | (制定時条例名「東京都板橋区バリアフリー推進条例」、 平成28年条例名変更) | 平成14年3月11日公布 | 平成14年4月1日施行 |

| 東京都練馬区 | 平成22年3月15日公布 | 平成22年10月1日施行 |

|

| 東京都足立区 | (平成17年「足立区まちづくり推進条例」制定、 平成24年全部改正) | 平成24年10月25日公布 | 平成24年12月1日施行 |

| 東京都府中市 | 平成8年6月28日公布 | 平成8年9月1日施行 |

|

| 東京都調布市 | 平成9年3月21日公布 | 平成9年4月1日施行 |

|

| 東京都町田市 | 平成5年12月24日公布 | 平成7年7月1日施行 |

|

| 東京都小平市 | 平成9年3月21日公布 | 平成9年4月1日施行 |

|

| 東京都日野市 | 平成20年12月24日公布 | 平成21年4月1日施行 |

|

| 東京都狛江市 | 狛江市福祉基本条例(平成6年制定、令和2年全部改正) | 令和2年3月31日公布 | 令和2年7月1日施行 |

| 富山県高岡市 | (合併前平成9年「高岡市福祉のまちづくり条例」制定) | 平成17年11月1日公布 | 平成17年11月1日施行 |

| 岐阜県高山市 | 平成17年3月28日公布 | 平成17年4月1日施行 |

|

| 島根県松江市 | 平成20年6月26日公布 | 平成21年1月1日施行 |

|

| 島根県出雲市 | (合併前に「出雲市福祉のまちづくり条例」制定) | 平成17年公布 | 平成17年3月22日施行 |

| 岡山県倉敷市 | 平成9年4月1日公布 | 平成9年4月1日施行 |

|

| 岡山県津山市 | 平成12年12月21日公布 | 平成13年4月1日施行 |

|

| 愛媛県新居浜市 | 平成14年12月25日公布 | 平成15年4月1日施行 |

|

| 宮崎県宮崎市 | 平成12年12月20日公布 | 平成12年12月20日施行 |

|

| 宮崎県都城市 | (合併前平成13年「都城市福祉のまちづくり条例」制定) | 平成18年1月1日公布 | 平成18年1月1日施行 |

| 沖縄県那覇市 | (平成11年制定、平成20年全部改正) | 平成20年3月28日公布 | 平成21年1月1日施行 |

| 沖縄県石垣市 | 平成9年9月30日公布 | 平成9年10月1日施行 |

〇 以上の条例を制定している自治体のうち、バリアフリー法14条3項に基づく委任規定を有する団体は、都道府県では岩手県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県、長野県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、徳島県、熊本県及び大分県、指定都市では横浜市、川崎市及び京都市、一般市区町村では世田谷区、練馬区及び高山市である。このうち、鳥取県および高山市は委任条例を制定し、埼玉県、東京都及び東京都世田谷区は自主条例とは別に委任条例を制定している。それ以外外の団体は、自主条例の中に委任規定を置いている。

鳥取県条例については、平成8年に自主条例として制定され、整備基準を設け、事業者にその遵守を義務づけるとともに、特に整備の必要な施設については届出を義務づけ、指導を実施してきたが、「罰則規定がないこともあって適合率は年々低下してい」たため、バリアフリー法の制定を踏まえ、平成20年に全部改正をし、「県の独自条例からバリアフリー法に基づく条例として衣替えし、法と条例を一本化」したとされる(鳥取県資料「鳥取県福祉のまちづくり条例が改正公布されました」、鳥取県HP「鳥取県福祉のまちづくり条例について」参照)。他方、横浜市は、自主条例と委任条例を別個に制定していたが、平成24年の全部改正の際に、「市民、事業者等にとって分かりやすい条例とするため」、委任条例である「横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例」を廃止し、自主条例に一本化し、自主条例の中に委任規定を置いたとされる(横浜市資料「横浜市福祉のまちづくり条例の全部改正について」、横浜市HP「福祉のまちづくり条例」参照)。

バリアフリー法は、「特別特定建築物」であって床面積2000㎡以上のもの(14条3項に基づく委任規定により、義務づけの対象となる建築物の追加、規模の引き下げ及び制限の付加を行ったものを含む)については、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけ(14条1項)、適合しない場合の基準適合命令(15条1項)、立入検査(53条3項)、罰則(59条、62条3号)等の規定を置き、また、義務づけ関係規定は建築基準法上の確認対象法令とみなし(14条4項)、建築確認・検査の際に適合性を審査することとするなど、実効性確保のための措置が講じられている。他方、自主条例は、次に見るように、事業者に対して整備基準を遵守させるための手続として、事前協議又は届出、指導、勧告、公表、立入検査等の規定を置いているが、行政指導にとどまっており(京都市条例のみ罰則規定を置いている)、また、条例の規定は建築基準法上の確認対象法令として位置づけられていない。

しかし、条例でバリアフリー法14条3項に基づく委任規定を有する団体は、必ずしも多くない。そのため、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」においては「建築物の移動等円滑化に関しては、地方公共団体が所要の事項を条例に定めることにより、対象区域を設定して義務付け対象となる用途の追加及び規模の引き下げ並びに基準の強化をすることで地域の実情に応じた建築物の移動等円滑化を図ることが可能な仕組みとなっているので、積極的な活用に努めることが必要である。」(36頁)と記されている。

なお、バリアフリー法14条3項に基づく委任規定を有する条例の内容等については、国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準に関するフォローアップ会議」第5回会議(令和5年9月28日)資料2-1「建築設計標準の改定を踏まえた地方公共団体の動向」を参照されたい。

〇 自主条例については、自治体、住民、事業者等の責務を明らかにし、施策の基本方針を示したうえで、公共的施設のバリアフリー化を進めるため、構造や設備に関する整備基準を設け、事業者に対してその遵守をさせるための手続(事前協議又は届出、指導、勧告、公表、立入検査等)を規定しているが、規定の具体的な内容については、当然ながら条例によって異なる。

多くの条例は、工事着手前の届出又は事前協議、整備基準に適合する施設に対する適合証の交付、指導・助言、勧告、公表、立入検査に関する規定を置いている。この場合、届出とするかは事前協議とするかは対応が分かれ、また、勧告、公表又は立入検査の規定のいずれかを置かないものもある。

さらに、整備基準の遵守を事業者の努力義務とするか義務とするか、工事の完了届の提出を義務づけるか否か、完了届があった場合に自治体が完了検査をすることとするか否かについては対応が分かれる。

罰則規定を置くものは、京都市条例だけである。工事着手前の事前協議の義務づけ規定に違反した者等に罰金を科している。

他方、石狩市条例は整備基準の設定と事業者の努力義務の規定のみを置き、那覇市条例は整備基準の設定と事業者の努力義務に加え指導・助言の規定のみを置いている。

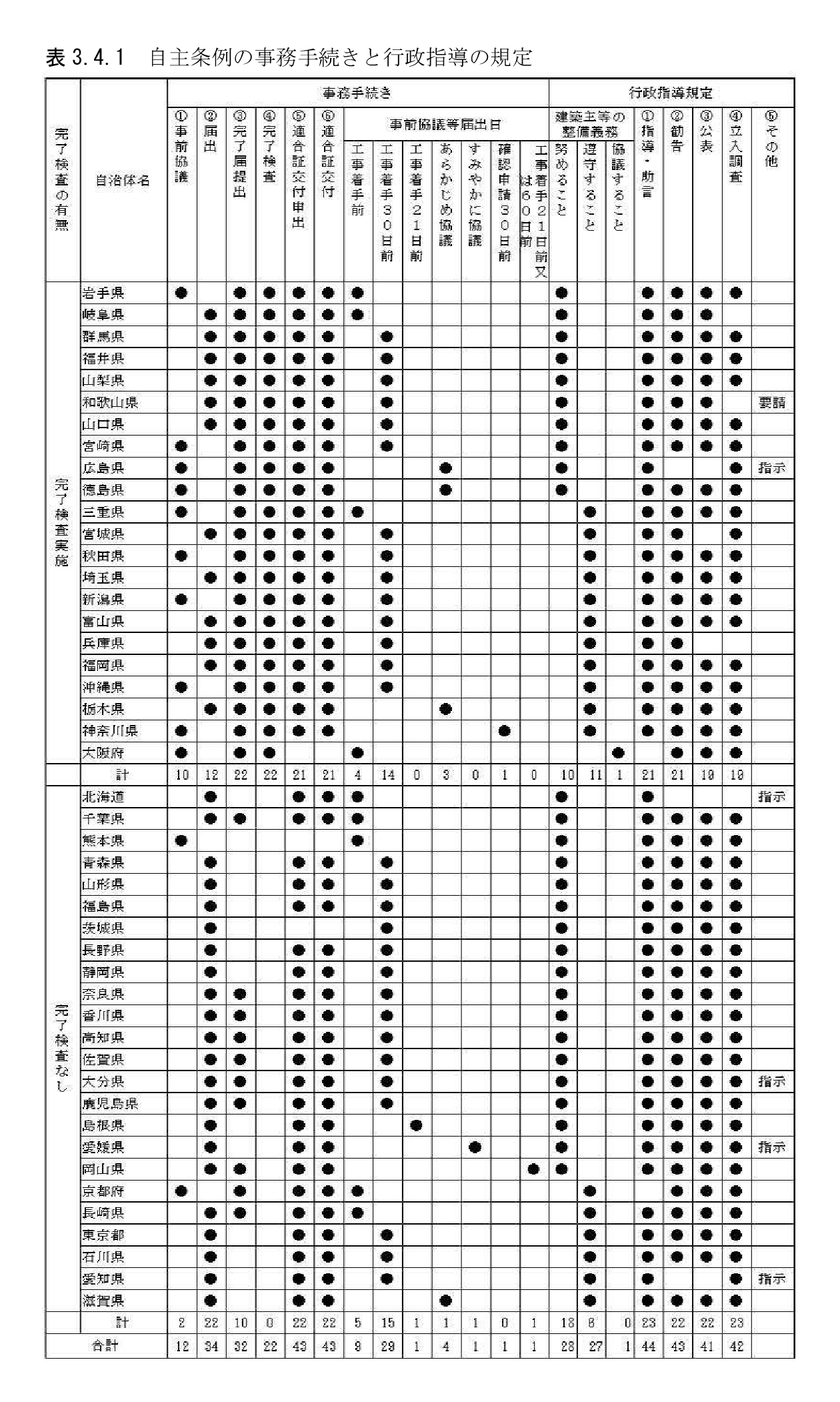

なお、岩浦厚信「全国自治体における建築物のバリアフリー化の実効性に関する研究」(2018年度東洋大学審査学位論文)は、自主条例や委任条例の内容等を詳しく分析しているが、46都道府県の自主条例(平成30年4月現在)の手続の規定内容について一覧表(表3・4・1)にして示している(31頁)ので、以下、参考までに同表をそのまま掲載する。

また、岩浦厚信・高橋儀平「全国自治体における建築物のバリアフリー化のための委任条例と自主条例の運用に関する研究」(日本建築学会計画系論文集第82巻第731号 平成29年1月)も自主条例や委任条例の内容等を分析している。

〇 自治体法務研究2007年秋号は、「バリアフリーなまちづくり」を特集としている。