土砂埋立て等の規制に関する条例(盛土規制条例)

(令和7年12月18日更新)

【はじめに】

〇 土砂埋立て等の規制に関する条例は、残土条例や土砂条例ともいわれ、また後述する令和3年の熱海市土砂災害発生以降は盛土条例ともいわれる。

建設工事で発生した土砂が、他の地域に搬出され、山間部の谷地の埋立てや盛土、宅地や農地の造成や嵩上げ等に使われ、また、単に投棄され放置され、その結果、土砂の流出や崩壊、自然生態系への影響、土壌汚染や地下水汚染などの問題を引き起こすことがある。こうした建設発生土(残土)は、通常は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の対象となる廃棄物ではないとされ、また、汚染されていないものは「土壌汚染対策法」の対象外であり、さらに、砂防法、森林法、宅地造成等規制法等において災害の防止等の観点から一定の規制がなされているが、適用範囲や条件は限定されている。

このように現行法では建設発生土等の土砂の埋立て、盛土等に伴う問題に十分対応することができないため、土砂埋立て等の規制に関する条例を制定している自治体が少なくない。

〇 条例制定の動きは、千葉県から始まったとされる。まず,千葉県市川市が、全国で初めて、昭和55年に「市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例」を制定し,その後千葉県内及び首都圏の市町村を中心に制定の動きが広がり、平成9年には、千葉県が、都道府県としては最初の条例となる「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例」を制定した。

その後、多くの都道府県や市町村で、土砂埋立て等の規制に関する条例が制定された。この状況については、次項以降で、紹介する。

〇 令和3年7月3日、静岡県熱海市において盛土が原因とみられる土石流が発生し、多数の死者・行方不明者や家屋被害等が生じるなど、甚大な被害が発生した(以下「熱海市土石流災害」という。)。この災害の発生を踏まえ、政府は、令和3年8月に、盛土の総点検と災害防止のための対応方策に関して、関係行政機関相互の緊密な連携と協力の下で推進するため、「盛土による災害防止のための関係府省連絡会議」を設置し、また、同年9月には、盛土による災害の防止に向け、盛土の総点検等を踏まえた対応方策等について検討をするため、「盛土による災害の防止に関する検討会」(以下「盛土検討会」という。)を設置し、盛土検討会は、令和3年12月20日に「盛土による災害の防止に関する検討会 提言」をとりまとめた。

〇 政府は、この提言を踏まえ、法制化を進め、関係法案が令和4年3月1日に閣議決定され、国会に提出され、国会での審議の結果、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(改正施行後「宅地造成及び特定盛土等規制法」)が令和4年5月27日に公布された。宅地造成及び特定盛土等規制法は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制しようとするものであり、通称は「盛土規制法」とされる。令和5年5月26日に施行された。

同法は、①都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とすること、②盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定し、許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施すること、③盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化し、災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できること、④罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準(最大で懲役3年以下・罰金1千万円以下・法人重科3億円以下)に強化すること、等を内容としている。

同法の内容等については国土交通省HP「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」及び「盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」を、同法の施行状況については国土交通省HP「盛土規制法の施行状況」を参照されたい。

〇 なお、地方自治研究機構が令和4年度及び令和5年度に実施した「建設発生土規制をめぐる自治体の対応と今後の課題に関する調査研究(令和5年3月)」及び「建設発生土規制をめぐる自治体の対応と今後の課題に関する調査研究(令和6年3月)」は、建設発生土の管理・処分の現状、従前の国の法令や自治体独自の条例による対応状況とその問題点、盛土規制法の制定経緯と内容、盛土規制法の施行に伴う今後の自治体の課題、規制区域指定のあり方、ガイドラインを踏まえた制度運用や違反対応、盛土規制法制定後の自治体の具体的な対応等について調査・研究を行ったものであるので、参照されたい。

また、自治体法務研究2025年夏号は「盛土規制法と自治体の対応」を特集としているので、参照されたい。

【都道府県の条例ー盛土規制法施行前】

〇 都道府県の土砂埋立て等の規制に関する条例として、令和5年5月25日時点で確認できるものは、以下のようなものがある

| 千葉県 | の防止に関する条例 |

平成9年7月15日公布 | 平成10年1月1日施行 |

| 栃木県 | の防止に関する条例(令和7年4月改正施行前) |

平成10年10月25日公布 | 平成11年4月1日施行 |

| 神奈川県 | 神奈川県土砂の適正処理に関する条例(令和7年4月改正施行前) |

平成11年3月16日公布 | 平成11年10月1日施行 |

| 愛媛県 | の防止に関する条例(令和7年4月改正施行前) |

平成12年3月24日公布 | 平成12年5月1日施行 令和2年5月1日改正施行 |

| 福岡県 | 平成14年3月29日公布 | 平成14年7月1日施行 |

|

| 埼玉県 | (令和7年7月改正施行前) |

平成14年10月15日公布 | 平成15年2月1日施行 |

| 兵庫県 | 平成15年3月17日公布 | 平成15年12月15日施行 |

|

| 茨城県 | (令和5年6月改正施行前) | 平成15年10月1日公布 令和4年11月21日改正公布 | 平成16年4月1日施行 令和5年6月1日改正施行 |

| 広島県 | 広島県土砂の適正処理に関する条例(令和5年9月改正施行後) |

平成16年3月26日公布 | 平成16年9月25日施行 |

| 徳島県 | 徳島県生活環境保全条例(令和7年3月改正公布前) |

平成17年3月30日公布 | 平成17年4月1日施行 |

| 大分県 | (令和7年5月改正施行前) |

平成18年7月7日公布 | 平成18年11月1日施行 |

| 岐阜県 | 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(令和7年4月改正施行後) |

平成18年10月12日公布 | 平成19年4月1日施行 |

| 山梨県 | 山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例(令和7年4月廃止) |

平成19年7月9日公布 | 平成20年1月1日施行 令和4年4月1日改正施行 |

| 和歌山県 | に関する条例(令和7年5月改正施行前) |

平成20年10月3日公布 | 平成21年4月1日施行 |

| 京都府 | (令和7年5月改正施行後) |

平成21年3月27日公布 | 平成21年10月1日施行 令和2年6月1日改正施行 |

| 高知県 | 平成21年3月27日公布 | 平成21年6月1日施行 |

|

| 群馬県 | (令和7年5月改正施行前) |

平成25年6月21日公布 | 平成25年10月1日施行 |

| 大阪府 | 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(令和6年4月廃止) |

平成26年12月26日公布 | 平成27年7月1日施行 |

| 三重県 | (令和7年5月改正施行前) |

令和元年12月23日公布 | 令和2年4月1日施行 |

| 宮城県 | 土砂等の埋立て等の規制に関する条例(令和7年5月廃止) |

令和元年12月24日公布 | 令和2年4月1日施行 |

| 佐賀県 | の防止に関する条例 |

令和2年3月23日公布 | 令和2年10月1日施行 |

| 鳥取県 | (令和5年7月改正施行前) |

令和3年12月24日公布 | 令和4年5月1日施行 |

| 新潟県 | 新潟県盛土等の規制に関する条例(令和7年7月廃止) |

令和4年3月29日公布 | 令和4年7月1日施行 |

| 静岡県 | 静岡県盛土等の規制に関する条例(令和7年5月改正施行前) |

令和4年3月29日公布 | 令和4年7月1日施行 |

| 長野県 | 令和4年7月11日公布 | 令和5年1月1日施行 |

〇 以上の条例は、いずれも盛土を含む土砂埋立て等の規制に関する単独条例または産業廃棄物処理防止条例(兵庫県条例)や生活環境保全条例(徳島県条例)において独立の項目を設けて盛土を含む土砂埋立て等の規制に関する規定を置いているものである。

〇 都道府県で最初に制定されたのは、平成9年7月制定の千葉県条例であるが、その後平成10年代から平成21,22年かけて、首都圏、近畿地方、四国、北部九州等の15府県で、制定の動きが広がっていった。その後、平成25年6月に群馬県で、平成26年12年に大阪府で条例が制定されたが、特に大阪府条例は、平成26年2月に発生した大阪府豊能町の残土処分場での崩落事故が契機となっている。

〇 さらに、令和元年12月には三重県と宮城県で、令和2年3月には佐賀県で、条例が制定されたが、三重県条例は「三重県では、港湾を経由して紀北町、尾鷲市地域に都市圏から大量の土砂等が搬入され」ており、さらに「今後、東京2020オリンピック・パラリンピックや大阪万博等の全国的な大規模投資の進展による土砂等の流入の懸念もある」(三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例のあり方(答申)1頁)ことが、宮城県条例は「民有地に積み上げられた土砂が河川区域に押し出され,河川管理や漁業に支障をきたすおそれのある事案が発生し,問題となってい」る(宮城県資料「土砂等の埋立て等の規制に関する条例リーフレット」)ことが、佐賀県条例は「昨年7月の豪雨では、多久市にある残土処分場が崩落し、下流地域へ大量の土砂が流出(推定21千立方メートル)して、みかん畑、ビニールハウス、市道、里道等に大きな被害が発生したほか、それ以前には、基山町においても、残土処分場から道路や河川に土砂が流出する事案が発生し」た(佐賀県HP「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定しました」)ことが、それぞれ条例制定の要因となっている。

〇 令和3年7月に発生した熱海市土石流災害が契機となり、鳥取県条例が令和3年12月に、新潟県条例及び静岡県条例(静岡県盛土等の規制に関する条例)が令和4年3月に、長野県条例が令和4年7月に制定された。この4条例は、それ以前の条例とは異なり、条例名を「盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例」又は「(土砂等の)盛土等の規制に関する条例」とし、条例名に「盛土等」との用語を使用している。

静岡県は、後述の通り昭和50年に制定した静岡県土採取等規制条例において土の採取と併せて「埋土又は盛土をする行為」を規制していたが、静岡県条例(静岡県盛土等の規制に関する条例)の施行により、「埋土又は盛土をする行為」は静岡県土採取等規制条例の対象外とした。

山梨県条例は令和4年4月改正施行により採取土砂のみによる埋立て等を許可の適用除外とする規定を削除し、茨城県条例は令和5年6月改正施行により埋立て等の届出、書面交付・携帯義務、土地所有者等責任の明確化、土砂等搬入禁止区域、公表等の制度を新たに導入している。

なお、鳥取県条例は、一定の斜面における盛土・切土の施工と工作物の設置等について規制しており、他の24条例とはやや性格・内容を異にする。

(鳥取県条例を除く24条例)

〇 鳥取県条例を除く24条例は、いずれも、災害防止や生活環境保全を目的とし、事業者による一定以上の面積の土砂埋立て等(土砂の埋立て、盛土その他の堆積)を知事の許可制とし、違反行為に対しては罰則規定を設けている。許可に当たっては、埋立て等の形状や構造に関する基準等に適合することを要件としている。

〇 許可を要する面積要件としては、茨城県条例が5000㎡以上、神奈川県条例及び広島県条例が2000㎡以上、兵庫県条例及び静岡県条例が1000㎡以上としているほかは、他の19府県の条例は3000㎡以上としている。

なお、茨城県(令和5年6月改正施行後)は県条例の許可対象や市町村条例の許可対象等以外の埋立て等については、知事への届出を義務づけている。

〇 千葉県、栃木県、愛媛県、大分県、岐阜県、高知県及び佐賀県の条例は、土壌の汚染防止も目的に明記し、この7県並びに埼玉県、兵庫県、徳島県、和歌山県、京都府、群馬県、三重県及び静岡県の条例は、土壌汚染防止の観点から安全基準に適合しない土砂の埋立て等を禁止している。

多くの条例では、土砂の埋立て等を行う事業者に対して、事業着手の届出、搬入する土砂の発生場所等の届出、定期的な施工状況の報告、水質調査や土壌調査の実施・報告、事業完了の届出等を義務付けている。

一部の条例では、説明会の開催等の周辺住民に対する周知(神奈川県、愛媛県、京都府、大阪府、三重県、静岡県及び長野県は事業者に義務付け、栃木県、埼玉県、茨城県、広島県、和歌山県及び宮城県が努力義務)、土砂等搬入禁止区域の指定(神奈川県、福岡県、埼玉県、広島県、京都府、大阪府、三重県、宮城県、新潟県、静岡県、長野県及び茨城県(令和5年6月改正施行後))、埋立て地の土地所有者による施工状況の確認・報告(千葉県、栃木県、神奈川県、広島県、大阪府、三重県、静岡県、長野県及び茨城県(令和5年6月改正施行後))、元請業者(建設工事事業者)による土砂搬出の届出(神奈川県、埼玉県及び広島県)等の規定を置いている。

すべての条例で、知事は、一定の場合に事業者に対して措置命令、停止命令等を行うことができるとしている。一部の条例では、土地所有者に対する知事の勧告、措置命令等の規定を置いている(千葉県、神奈川県、愛媛県、埼玉県、徳島県、和歌山県、京都府、高知県、大阪府、三重県、静岡県、長野県及び茨城県(令和5年6月改正施行後))。

茨城県(令和5年6月改正施行後)は、県条例や市町村条例で土砂埋立て等の許可を受けた者及び県条例で土砂埋立て等の届出をした者(埋立者)は埋立て等に用いる土砂等を発生させる者(発生者)に書面を交付しなければならず、また、発生者は当該土砂等を埋立て等区域に搬入する者(搬入者)に書面(適合証明)を交付しなければならないとし、さらに、搬入者は適合証明を携行しなければならず、そのうえで、埋立者は適合証明を携行していない者から土砂等の搬入を受け入れてならないとしている。

〇 すべての条例で、条例の違反行為に対して罰則を科すとしている。2年以下の懲役又は100万円以下の罰金としているのが16府県(神奈川県、愛媛県、福岡県、埼玉県、兵庫県、茨城県、山梨県、京都府、群馬県、大阪府、三重県、宮城県、佐賀県、新潟県、静岡県及び長野県)、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金としているのが8県(千葉県、栃木県、広島県、徳島県、大分県、岐阜県、和歌山県及び高知県)である。

(鳥取県条例)

〇 鳥取県条例は、災害防止や生活環境保全を目的とし、事業者による一定の盛土及び切土の施工、斜面地の工作物の設置及び建設発生土の搬出を規制している。これらを知事の許可制とし、違反行為に対しては罰則規定を設けている。

〇 規制の対象となる盛土及び切土については、①2000㎡以上の面積かつ地盤標高差が1m以上のもの又は②地盤標高差が5m以上のものとし、工作物については、地盤標高差が5m以上でかつ傾斜度15度超の土地に設置される面積300㎡以上又は高さ15m以上のものとしている。いずれも一定の斜面であることが前提となっている。また、これらの事業に対する知事の許可は、規則で定める技術基準の適合等を要件としている。

建設発生土の搬出については、体積が500立方m以上のものを対象としている。

〇 事業者に対して、周辺住民への説明会の開催、事業着手の届出、知事による完了検査、定期的な工事状況の報告、一定の場合における保証金の預入及び県との質権設定契約の締結等を義務付け、また、知事は事業者に対して勧告、措置命令等を行うことができるとしている。

〇 条例の違反行為に対して罰則を科すこととし、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金としている。

(その他の条例)

〇 盛土検討会の第1回会議(令和3年9月30日)に提出された「資料5」の「資料5-2」では、盛土等の開発行為の規制に関する条例を定めている都道府県数は26としている。26の都道府県の条例の内訳は明らかにされていないが、令和3年の熱海市土砂災害発生以前に制定された21条例のほか、以下の5条例が含まれるものと考えられる。なお、静岡県土採取等規制条例は令和4年7月1日改正施行前のものである。

| 岡山県 | 岡山県県土保全条例(令和5年5月改正施行後) |

昭和48年3月27日公布 | 昭和48年5月1日施行 |

| 沖縄県 | 沖縄県県土保全条例(令和5年5月改正施行後) |

昭和48年7月23日公布 | 昭和48年10月1日施行 |

| 静岡県 | 静岡県土採取等規制条例(令和4年7月改正施行前) |

昭和50年10月20日公布 | 昭和51年4月1日施行 令和4年7月1日改正施行 |

| 東京都 | 平成12年12月22日公布 | 平成13年4月1日施行 |

|

| 香川県 | 平成14年3月27日公布 | 平成14年4月1日施行 |

〇 この5条例は、開発行為等を規制する条例(県土保全条例(岡山県、沖縄県、香川県)、土採取規制条例(静岡県)、自然環境保全条例(東京都))において、開発行為等の一つとして土砂埋立て等を規制するものであり、土砂の埋立て等に限定した規制措置を講ずるものではない。

〇 この5条例のうち、東京都条例及び香川県条例は、開発行為に「土砂等による埋立て及び盛土をすること」(東京都条例47条9号)や「土砂等により土地を埋め立てること」(香川県条例3条2号イ)が含まれることを明記し、また、静岡県条例(静岡県土採取等規制条例(改正前))は、土の採取等に「埋土又は盛土をする行為」(2条2号)が含まれることを明記している。

他方、岡山県条例及び沖縄県条例は、土砂の埋立て、盛土等に関する明文の規定はない。開発行為を「土地の区画形質の変更」と定義づけている(両条例とも2条1号)が、「土地の区画形質の変更」に土砂の埋立て、盛土等が含まれているとの解釈をしているものと考えられる。

〇 一定以上の面積の開発行為等に対して、岡山県、沖縄県及び東京都も条例は許可制、静岡県条例(静岡県土採取等規制条例(改正前))は届出制、香川県条例は事前協議制としている。

面積要件は、岡山県条例及び香川県条例は10000㎡以上、沖縄県条例は3000㎡以上、東京都条例及び静岡県の条例は1000㎡以上としている。

〇 5条例ともに、知事は一定の場合に事業者に対して措置命令、停止命令等を行うことができるとしているが、21条例や鳥取県条例のように、事業者に対する搬入する土砂の発生場所等の届出、定期的な施工状況の報告、説明会の開催等の周辺住民に対する周知等の義務付け、土地所有者や元請業者等に対する確認、報告等の義務付け等の規定は置いていない。

〇 5条例ともに、命令違反行為等に対して罰則を科すとしている。東京都条例は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とし、岡山県、沖縄県及び香川条例は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とし、静岡県条例(静岡県土採取等規制条例(改正前))は20万円以下の罰金としている。

(参考)

〇 都道府県の土砂埋立て等の規制に関する条例について、「第1回三重県環境審議会三重県土砂条例(仮称)あり方検討部会(令和元年8月6日)」資料4、「第1回大阪府土砂の埋立て等の行為に係る規制のあり方検討部会(平成26年7月24日)資料4-1」及び国土交通省資料「建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料(国・地方公共団体等内部用)平成29年8月」18頁以下は、都道府県の条例制定状況を整理している。また、黒坂則子「土砂埋立て等の規制に関する条例の現状と課題」(日本不動産学会誌第29巻第2号2015.9)は、大阪府条例を中心として、土砂埋立て等の規制に関する条例の内容、課題等について解説している。本稿は、これらの資料・論文を参考にしている。

【市町村の条例ー盛土規制法施行前】

〇 市町村において制定されている土砂埋立て等の規制に関する条例(土砂埋立て等の規制に関する単独条例または環境保全条例、まちづくり条例等において独立の項目を設けて土砂埋立て等の規制に関する規定を置いているもの)は、環境省水・大気環境局「令和3年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果(令和5年4月)」の「6.自治体の取組状況等」78頁、84~88頁を参考にしつつ、インターネットにより検索できる全国市区町村の例規集等から調査した結果、令和5年3月31日時点で施行されていることが確認できるものとしては、378条例を数えることができる。なお、378条例の条例名及び制定市町村名は、別紙資料「「土砂埋立て等の規制に関する条例」のうち市町村の条例の制定状況(令和5年3月31日時点で確認できるもの)」を参照されたい。

〇 この378条例を都道府県別に見てみると、それぞれの条例制定の市町村数は、埼玉県53(63)、千葉県52(54)、茨城県44(44)、群馬県29(35)、栃木県25(25)、大阪府24(43)、神奈川県19(33)、愛知県18(54)、奈良県14(39)、京都府10(26)、静岡県9(35)、山梨県8(27)、大分県8(18)、東京都6(39)、兵庫県6(41)、和歌山県6(30)、福岡県6(60)、岐阜県5(42)、滋賀県5(19)などとなっており、このほかは、岡山県及び広島県4,三重県、徳島県及び佐賀県3、新潟県2、秋田県、長野県、福井県、愛媛県、高知県、島根県、山口県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県1となっている(( )は、当該都道府県の市区町村数)。なお、東京都八王子市及び広島県東広島市はそれぞれ2条例制定しているため、条例制定市町村の総数は376となる。

これによると、関東地方・首都圏の市町村が圧倒的に多く、次いで、中部圏、近畿圏、北部九州(福岡県・大分県)の市町村が比較的多いことがわかる。このうち、茨城県及び栃木県は全ての市町村で条例を制定しており、また、千葉県、埼玉県及び群馬県では大半の市町村で条例を制定している。また、神奈川県及び大阪府では約半数の市町村が、静岡県、山梨県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、大分県では4分の1以上の市町村が条例を制定している。北海道では制定をしている市町村はなく、東北、北陸、四国、中国、南九州の各地方では、制定している市町村は極めて少ない。

都道府県の条例との関係で見ると、愛知県及び奈良県は比較的多くの市町村で条例を制定しているが、両県では条例は制定していない。

〇 市町村で最初に制定された土砂埋立て等の規制に関する条例は、千葉県市川市が昭和55年の千葉県市川市の「市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例」である。千葉県条例が制定された平成9年の17年前であった。

「昭和49年後半から、都内の建設現場から発生する残土によって市内の農地の埋め立てが開始されるようになりましたが、この農地の埋め立てに伴って、産業廃棄物などにより埋め立てられ土壌が汚染されるなどの問題が起きたため、土砂等による農地の埋立て並びに盛り土に関する指導基準を作成し、昭和52年4月から地主及び業者に対する指導を開始し、適正な埋め立てに係る問題解決に努めてまいりました。その後、昭和54年9月に要綱に移行しましたが、昭和55年6月に発生した水田の埋立現場での事故、これは産業廃棄物の残土により埋め立てされた現場の水たまりで幼児2名が水死した事故でありますが、これを契機に、昭和55年10月に要綱から条例に移行いたしました。」(市川市議会会議録 (平成18年12月12日) 環境清掃部長答弁)とされる。なお、平成15年に全面改正され、市川市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成15年6月25日公布、平成16年1月1日施行)となったが、「県条例との整合性を図りつつ、条例の実効性を高めるため、従前の規制に加え、安全基準に適合しない土砂等の埋め立てを禁止するとともに、土地の所有者にも必要な措置を命ずることができるように、現行の条例の全部改正」した(市川市議会会議録 (平成15年6月11日) 環境清掃部長答弁)としている。

〇 建設省「建設発生土等の有効利用に関する検討会報告(参考資料の時点修正)」参考資料25の市町村盛土規制条例等制定状況(平成14年7月現在)によると、建設発生土に関する条例は平成10年までに255市町村で制定されていた。一方で、上記378条例のうち、平成10年までに制定されたのは、71条例である(378条例の制定年については、現在施行されている条例の公布日の年である。以下同じ)。調査対象は必ずしも同じではないが、かなり数に差がある。平成15年から平成17年をピークにして平成の大合併が進められたので、合併をした市町村では条例が廃止され、合併後の市町村で改めて条例が制定されたか、または、存続した市町村の条例が継続して施行されたものと考えられる。いずれにしても、都道府県で最初に千葉県が条例を制定したのが平成9年であったことを考慮すると、まさに、市町村先行で条例制定が進められてきたと言える。

〇 378条例について、平成11年以降の制定状況を見ると、平成11年から平成15年までが55条例、平成16年から平成20年までが106条例、平成21年から平成25年までが42条例、平成26年から平成30年までが74条例、平成31年以降が30条例となっている。平成20年代に入っても多くの条例が制定されている。この中には、千葉県、茨城県、埼玉県等の市町村において既存条例を全部改正し又は廃止して新規条例を制定したものも含まれているが、大阪府、愛知県、群馬県、静岡県、奈良県、山梨県、三重県、京都府等の市町村で、新しく条例が制定されている。ちなみに、平成31年度以降制定されたことが確認できるのは、平成31年・令和元年は千葉県神埼町(既存条例を全部改正)、茨城県八千代町(既存条例を全部改正)、三重県紀北町、千葉県匝瑳市(既存条例を廃止して新規制定)、群馬県上野村、群馬県神流町、茨城県石岡市(既存条例を全部改正)、三重県尾鷲市、大阪府阪南市、大阪府泉佐野市、京都府京田辺市、愛知県大府市、令和2年は奈良県山添村、埼玉県朝霞市、京都市、奈良県奈良市、岐阜県輪之内町、神戸市、群馬県吉岡町、群馬県榛東村、滋賀県彦根市、佐賀県みやき町、堺市、千葉県旭市(既存条例を廃止して新規制定)、大阪府羽曳野市、令和3年は千葉県長生村(既存条例を廃止して新規制定)、千葉県茂原市(既存条例を廃止して新規制定)、埼玉県寄居町、愛知県知多市、令和4年は奈良県高取町、大阪府箕面市(既存条例を全部改正)、奈良県吉野町である。

北村喜宣「総合的建設残土対策条例の可能性(上)」(自治研究74巻2号(平成10年2月))は、残土条例に関して、「ある自治体で、法律上ないし事実上の規制がされると、そこを避けて規制のない自治体へと処分地探しの手は伸びるから、現在はそれほどでないにしても、中長期的にみれば、とくに東京都周辺の関東地方自治体が問題視している状況は、全国的に拡大するものと推測される。」(64頁)としているが、この論文が記述された平成10年以降の残土条例を巡る動きは、その「推測」通りの状況を呈しており、その動きは20年以上の後の令和の時代に入っても続いていると言える。

〇 市町村の条例も、そのほとんどが、災害防止や生活環境保全を目的とし、事業者による土砂埋立て等(土砂の埋立て、盛土その他の堆積)を市町村長の許可制(一部の市町村では届出制)とし、許可に当たっては、埋立て等の形状や構造に関する基準等に適合することを要件とし、違反行為に対しては罰則規定を設けている。条例の基本的な枠組みは、都道府県の条例と変わらない。

それでは、都道府県の条例と市町村の条例はどう違うのか、どのように棲み分けを行っているのか、以下、具体的に見てみる。

(千葉県の場合)

〇 千葉県においては、上記の通り、市川市が昭和55年に条例を制定している。その後、県は、昭和62年に県内市町村に対して条例等の制定を要請し、その結果、平成9年7月時点では、当時の県内80市町村のうち55市町村で条例が制定されていた。しかし、建設残土等による埋立てが無秩序に行われ、残土処分場から六価クロムが検出されるなど、土壌汚染問題が深刻化してきたものの、当時の市町村条例は土壌汚染等に対応しているものはほとんどなかったため、県は、これらの問題に市町村が単独で対応することは困難であると判断し,平成9年7月に千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定するに至った(狩野哲也「都道府県条例と市町村条例との関係に関する一考察」(北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナルNo.7 2000年)157頁以下及び環境省第2回土壌環境施策に関するあり方懇談会(平成19年7月31日)資料4「千葉県における残土問題の現状について」参照)。

〇 新たに制定された県条例と既存の市町村条例との関係については、土砂埋立て等の面積が3000㎡以上の事業については知事による許可制として県が所管することとし、3000㎡未満の事業を市町村長の許可制として市町村が所管することとして、棲み分けを図ることとした。また、「県条例で定める以外の事項について,条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない」(県条例 旧30条)とし、横出し規制は可能なものの、県条例で定めている事項については市町村条例で規制することはできないこととした。県は、市町村に対してモデル条例案示すとともに、市町村も県条例との整合性を図るために自主的に条例を改正した。

しかし、平成15年には県条例を改正し、「市町村がその地域の実情に応じて独自に土砂等の埋立て等に対する施策を講じ、又は講じようとする場合」は、市町村長の申出により、県が告示をして県条例の適用が除外できるようにした(新30条)。

令和5年3月31日時点で52市町村が条例を制定していることを確認できるが、このうち、千葉市、銚子市、船橋市、木更津市、野田市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、柏市、勝浦市、君津市、富津市、四街道市、八街市、印西市、匝瑳市、香取市、山武市、神崎町、多古町、芝山町、長生村、大多喜町及び鋸南町の25市町が県条例を適用除外としている(千葉県HP「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」)。これらの市町では、3000㎡以上の埋立て等も市長(町長)の許可制としている。また、県条例にないものとして、周辺住民の同意や事前協議に関する規定などを置いている。

〇 県条例が適用除外されている市町村の条例として、例を挙げると、

| 千葉県船橋市 | 平成14年12月27日公布 | 平成15年4月1日施行 |

|

| 千葉県銚子市 | 平成17年10月7日公布 | 平成18年1月1日施行 |

両条例とも、500㎡以上が許可対象としており、特に上限は設けていない。また、県条例と同様に、土壌汚染防止の観点から安全基準に適合しない土砂の埋立て等を禁止している。一方で、船橋市条例は、市長との事前協議が義務付けられ(11条)、また、銚子市条例は、周辺住民等の同意(11条)と市長との事前協議(12条)が義務付けられているなど、県条例にはない規定を置いている。

〇 県条例が適用除外されていない市町村の条例として、例を挙げると、

| 千葉県市原市 | 平成9年9月17日公布 | 平成10年1月1日施行 |

|

| 千葉県鴨川市 | 平成17年2月11日公布 | 平成17年2月11日施行 |

市原市条例は300㎡以上3000㎡未満を、鴨川市条例は500㎡以上3000㎡未満を、それぞれ許可対象としている。また、両条例とも、県条例とは異なり、土壌汚染防止に関する規定は特に置いていない。

〇 なお、千葉県は、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」とは別に、再生土(建設汚泥などの産業廃棄物に、脱水・破砕などの中間処理を施し、資材として再資源化したもの)の埋立て等の適正化を図るため、「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」(平成30年10月19日公布・平成31年4月1日施行)を制定している。

(神奈川県の場合)

〇 神奈川県では、平成3年1月1日に施行された津久井町住環境条例(なお、本条例は、津久井町が平成18年3月に相模原市に編入されたことに伴い、失効している)をはじめ、平成10年10月時点で18市町において残土規制条例又は残土規制の内容を含む条例が制定されていた(上記狩野論文)。しかし、「本来、建設工事から発生する土砂を処分するときは、その処分場所により森林法や農地法、市町村条例等の適用がありますが、法令の許可を受けずに、または、基準に違反して土砂の埋立てを行うなどの不適正な処理は、県内でも平成4年度から平成9年度までの間に69件、面積にして約55ヘクタールを数えるほどになっていました。無秩序な埋立てが多いこれらの場所では、土砂の崩壊、流出等による災害発生のおそれがあり、県民生活への不安が生じていたことから、県では、土砂の不適正な埋立て等を行っている者に対する指導や命令を行ってきました。しかし、既存法令は、適用範囲や条件が限られており、また、土砂の搬入を中止させる規定がないなど、対応できない部分がある」(神奈川県HP「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」)ため、平成11年3月に神奈川県土砂の適正処理に関する条例(令和7年4月改正施行前)が制定された。

〇 県条例と市町村条例との関係については、2000㎡以上の土地埋立行為については知事による許可制として県が所管することとし、2000㎡未満の土地埋立行為を市町村長の許可制として市町村が所管することとした。また、「この条例の規定は、市町村が地域の自然的社会的条件に応じて、土砂の適正な処理を推進するため、この条例で定める事項以外の事項に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。」(28条1項)とするとともに、「市町村が土砂の適正な処理を推進するために制定する条例の内容が、この条例の趣旨に則したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めて公示したときは、当該市町村の条例に規定する事項に該当するものとして知事が指定する章の規定は、当該市町村の区域には、適用しない。」(28条2項)としている。

〇 令和5年3月31日時点では、神奈川県内の19市町村で条例を制定しているが、このうち、秦野市条例は県条例の3章(土砂埋立行為の許可等)及び4章(土砂搬入禁止区域)が、相模原市、伊勢原市及び南足柄市の条例は3章の規定が適用除外となっている。現在の市町村の条例の制定状況については、神奈川県HP「県内市町村条例」を参照のこと。

〇 県条例の一部が適用除外されている市町村の条例として、例を挙げると、

| 神奈川県秦野市 | 秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例(令和7年4月廃止) |

平成7年10月6日公布 | 平成7年12月1日施行 |

| 相模原市 | (令和7年4月改正施行前) |

平成22年12月24日公布 | 平成23年4月1日施行 |

両条例ともに、原則として500㎡以上の埋立て等を許可対象としており、特に上限は設けていない。

このうち、秦野市条例は、許可申請時における周辺住民への周知の努力義務(3条)を規定している。また、埋立て等禁止区域を指定することができる(14条の2)としているが、県条例では2000㎡以上の埋立て等が行われている土地等を対象としているのに対して、500㎡以上の埋立てが行われている土地等を対象としている。

相模原市条例は、市長との事前協議(9条)と近隣住民等に対する説明会の開催(10条)が義務付けられ、自治会との協定締結について努力義務を課している(11条)。また、3000㎡以上の埋立て等については、許可に際して保証金の預託を義付けている(31条)。

〇 県条例が適用除外されていない市町村の条例として、例を挙げると、

| 神奈川県平塚市 | 平塚市埋立て等の規制に関する条例(令和7年4月廃止) |

平成10年3月25日公布 | 平成10年7月1日施行 |

| 神奈川県藤沢市 | 藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例(令和7年4月廃止) |

平成21年6月25日公布 | 平成21年10月1日施行 |

両条例ともに、原則として500㎡以上の埋立て等を許可対象としているが、平塚市条例は「他の法令(条例を含む。)の規定による許可、認可等を受け、又は届出等をして行う埋立て等」(6条2項1号)、藤沢市条例は「法令又は条例の規定による許可,認可等を受け,又は届出等をして行う埋立て等」(5条2項1号)はそれぞれ許可不要としており、結果として県条例が対象となる2000㎡以上の埋立て等は対象外となる。

(茨城県の場合)

〇 茨城県では、平成3年に県において条例準則を示し、市町村に対し制定を指導し、平成15年10月現在、すべての市町村において条例が制定されていたが、「大規模な残土処理計画への対応については、残土の発生場所が茨城県外の複数県にまたがる事案が多いことや土砂の崩落や流出などの安全対策が必要となるため」(茨城県HP「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」)、平成15年10月に茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和5年6月改正施行前)が制定された。

〇 県条例と市町村条例との関係については、5000㎡以上の土地の埋立て等については知事による許可制とした。また、「この条例の規定は,市町村が,第6条第1項第1号に掲げる土地の埋立て等に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。」(22条)とし、第6条第1項第1号に掲げる「埋立て等区域の面積が5000平方メートル未満である土地の埋立て等」については市町村が条例で定めることができることとした。その結果、5000㎡未満の土地の埋立ては市町村長の許可制として市町村が所管することが可能となり、令和5年3月31日時点では、茨城県内の44のすべての市町村が、5000㎡未満の土地の埋立てを対象に許可制とする条例を定めている。

〇 市町村条例の例を挙げると、

| 茨城県守谷市 | 平成3年3月28日公布 | 平成3年7月1日施行 |

|

| 茨城県つくば市 | (令和7年4月改正施行前) |

平成4年1月28日公布 | 平成4年4月1日施行 |

| 茨城県牛久市 | 平成28年3月31日公布 | 平成28年5月1日施行 |

守谷市条例は500㎡以上5000㎡未満の埋立て等を許可対象とし、つくば市条例と牛久条例は5000㎡未満の埋立て等を許可対象としている。牛久市条例は、平成15年に制定された「牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」の全部改正により制定されたものであるが、市長との事前協議を義務付けている(5条)。

(その他の府県の場合)

〇 栃木県は、栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和7年4月改正施行前)を制定し、3000㎡以上の土地の埋立て等について知事の許可制としている。市町村条例との関係については、「市町村が定める土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するための条例の規定の内容が、この条例の趣旨に即したものとして知事が認めるときは、当該市町村の区域を指定し、この条例の規定の全部又は一部を適用しない。」(30条1項)としている。令和5年3月31日時点では、25市町村すべてが条例を制定しているが、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市及び野木町は県条例を適用除外としている。現在の栃木県条例の内容、運用等については栃木県HP「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について」を、令和7年9月1日時点での市町村の条例の制定状況については栃木県資料「県内市町における「土砂条例」の制定状況 」参照のこと。

〇 埼玉県は、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(令和7年7月改正施行前)を制定し、3000㎡以上の土地のたい積等について知事の許可制としている。市町村条例との関係については、「この条例の規定は、地域の自然的社会的条件に応じて、無秩序な土砂のたい積を防止するため、市町村が条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。市町村が定める無秩序な土砂のたい積を防止するための条例の規定の内容が、この条例の趣旨に則したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものとして知事が認めるときは、規則の定めるところにより、当該市町村の条例の規定に相当するこの条例の規定は、当該市町村の区域においては、適用しない。」(35条1項、2項)としている。令和5年3月31日時点では、53市町村が条例を制定していることを確認できるが、このうち、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、桶川市、毛呂山町、嵐山町及び鳩山町が県条例のを適用除外としている。現在の埼玉県条例の内容、運用等については、埼玉県HP 「土砂の排出、たい積等の規制」を参照のこと。

〇 大阪府は大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(令和6年4月廃止)を制定し、3000㎡以上の土地の埋立て等について知事の許可制としている。市町村条例との関係については、「土砂の適正な処理に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、この条例の規定は、適用しない」(35条)としている。令和5年3月31日時点では、24市町村が条例を制定していることを確認できるが、適用除外の規則は制定されていない。

〇 三重県は、三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(令和7年5月改正施行前)を制定し、3000㎡以上の土地の埋立て等について知事の許可制としている。市町村条例との関係については、「土砂等の適正な処理に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、この条例の規定は、適用しない。」(36条)としている。令和5年3月31日時点では、伊賀市土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例 (平成30年3月28日公布 平成30年7月1日施行)及び紀北町生活環境の保全に関する条例(平成31年3月20日公布 平成31年7月1日施行)は1000㎡以上の埋立ては市町長に届出を義務付けており、尾鷲市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(令和元年12月23日公布・令和2年4月1日施行)は1000㎡以上3000㎡未満の埋立ては市長の許可が必要としているが、適用除外の規則は制定されていない。現在の三重県条例の内容、運用等については、三重県HP「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を参照のこと。

〇 令和2年に入って、近畿地方の都市で、相次いで土砂埋立て等の規制に関する条例が制定されている。京都市の京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年3月30日公布・令和2年6月1日施行 令和6年6月改正施行後)、奈良市の奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年3月31日公布・令和2年4月1日施行 令和7年4月廃止)、神戸市の神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例(令和2年6月20日公布・令和2年11月1日施行 令和6年4月改正施行後)、彦根市の彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和2年10月1日公布・令和2年12月1日施行)、堺市の堺市土砂埋立て等の規制に関する条例(令和2年12月23日公布・令和3年4月1日施行 令和6年7月廃止)及び羽曳野市の羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例(令和2年12月28日公布・令和3年4月1日施行 令和6年4月廃止)、箕面市の箕面市土砂埋立て等の規制に関する条例(令和4年3月30日公布、令和4年7月1日施行、平成26年に制定された箕面市土砂等による盛土等の規制に関する条例を全部改正 令和6年4月廃止)である。京都市条例は3000㎡以上の埋立てを、奈良市条例は500㎡以上かつ高さ1m超の埋立てを、神戸市条例は1000㎡以上かつ高さ1m超の埋立てを、彦根市条例は1000㎡以上の埋立て、堺市条例は500㎡以上3000㎡未満の埋立てを、羽曳野市条例は500㎡以上3000㎡未満かつ高さ1m以上の埋立てをの埋立てを市長の許可の対象としている。奈良市及び神戸市の条例は、保証金の預託義務づけの規定を置いている。箕面市条例は、500㎡以上3000㎡未満の埋立てを従前の届出制から許可制に移行するとともに、罰則規定を追加している(箕面市HP「土砂埋立て等に係る規制を強化し罰則を新設~「箕面市土砂埋立て等の規制に関する条例」を令和4年7月1日に施行します~」参照)。

奈良県及び滋賀県は土砂埋立て等の規制に関する条例を制定しておらず、京都府条例は京都市を、兵庫県条例は神戸市を、それぞれ適用除外としている。なお、令和5年3月31日時点では、京都府では10市町村で、奈良県では14市町村で、兵庫県では6市町で、滋賀県では5市町村で、土砂埋立て等の規制に関する条例を制定していることが確認できる。

【都道府県の条例ー盛土規制法施行後】

〇 令和5年5月26日の盛土規制法施行後、都道府県、指定都市及び中核市は、基礎調査を行ったうえで、規制区域を指定することとなるが、それに伴い、法の施行条例の制定や既存条例の改廃等が必要となる。

こうした盛土規制法施行に伴う条例の制定・改廃を行った都道府県としては、令和7年12月1日時点では、次のような団体が確認できる。

| 鳥取県 | する条例(令和5年7月改正) する条例(令和5年12月改正) (令和6年1月改正施行後) |

令和5年7月7日公布

令和5年12月26日公布 |

令和5年7月7日施行 一部 令和6年1月1日施行 令和6年1月1日施行 |

| 広島県 | 令和5年7月10日公布 | 令和5年9月28日施行 |

|

施行条例の一部を改正する条例 広島県土砂の適正処理に関する条例(令和5年9月改正施行後) 広島県土砂の適正処理に関する条例の一部を改正する条例 |

令和5年7月10日公布 令和7年7月7日公布 |

令和5年9月28日施行 令和7年7月7日施行 |

|

| 大阪府 | 令和5年10月30日公布 | 令和6年4月1日施行 |

|

| 福島県 | 令和6年3月8日公布 | 令和6年6月1日施行 |

|

| 令和7年3月25日公布 | 令和7年8月1日施行 |

||

| 東京都 | 令和6年3月29日公布 | 令和6年7月31日施行 |

|

| 神奈川県 | 令和6年10月22日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

神奈川県土砂の適正処理に関する条例(改正施行後) |

令和6年10月22日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 茨城県 | 改正する条例 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 (改正施行後) |

令和6年12月19日公布 | 令和7年4月1日施行 |

| 大分県 | 関係条例の整備に関する条例 大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例(改正施行後) |

令和6年12月23日公布 | 令和7年5月1日施行 |

| 岐阜県 | の整備に関する条例 岐阜県埋立て等の規制に関する条例(改正施行後) |

令和6年12月24日公布 | 令和7年4月1日施行 |

| 静岡県 | 令和6年12月26日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

静岡県盛土等の規制に関する条例(改正施行後) |

令和7年3月27日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| 栃木県 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等 又は土石の堆積の規模を定める条例 |

令和6年12月27日公布 | 令和7年4月1日施行 |

防止に関する条例の一部を改正する条例 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染に関する条例(改正施行後) |

令和6年12月27日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 徳島県 | 徳島県生活環境保全条例(改正施行後) |

令和7年3月18日公布 | 令和7年5月1日施行 |

| 宮城県 | 令和7年3月21日公布 | 令和7年5月23日施行 |

|

| 三重県 | 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(改正施行後) |

令和7年3月21日公布 | 令和7年5月26日施行 |

| 京都府 | 京都府豊かな緑を守る条例及び京都府土砂等による土地の埋立て等の 規制に関する条例の一部を改正する条例 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(改正施行後) |

令和7年3月24日公布 | 令和7年5月1日施行 |

| 和歌山県 | 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例 の一部を改正する条例 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例 (改正施行後) |

令和7年3月25日公布 | 令和7年4月1日施行 令和7年5月26日適用 |

| 愛媛県 | 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に 関する条例の一部を改正する条例 (改正施行後) |

令和7年3月25日公布 | 令和7年5月23日施行 |

| 群馬県 | 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(改正施行後) |

令和7年3月27日公布 | 令和7年5月26日施行 |

| 埼玉県 | 令和7年3月28日公布 | 令和7年7月1日施行 |

|

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の一部を改正する条例 埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例 (改正施行後) |

令和7年3月28日公布 | 令和7年7月1日施行 |

|

| 山梨県 | 令和7年3月28日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 新潟県 | 令和7年7月18日公布 | 令和7年7月18日施行 |

である。

〇 鳥取県は、令和5年7月に既存条例を改正し、法に基づく特定盛土等規制区域又は宅地造成等工事規制区域は中核市である鳥取市の区域を除き県内全域を指定する(令和5年12月28日指定)こととしたうえで、条例による盛土規制は廃止する(令和6年1月1日改正施行)一方で、法による規制がない「斜面地の工作物設置」及び「建設発生土の搬出」については引き続き条例により規制することとした。

他方、法による盛土の規制が既存条例の規制水準から後退しないよう、特定盛土等規制区域の許可の対象規模については、法の基準の「3000㎡超」を「2000㎡超」に引き下げている。

改正後の条例は、法施行条例としての内容と県の自主条例としての内容を両方併せ持つものとなる。

なお、鳥取市の区域は令和6年1月1日改正施行により本条例の適用除外とされ、それに伴い、鳥取市は、市域全域を特定盛土等規制区域又は宅地造成等工事規制区域に指定する(令和6年1月1日指定)するとともに、鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和5年12月22日公布・令和6年1月1日施行)を制定している。

改正条例の内容等については、鳥取県HP「盛土規制法及び盛土条例について」を参照されたい。

〇 広島県は、指定都市及び中核市(広島市、呉市及び福山市)を除く県内全域を法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定する(令和5年9月28日指定)こととしたうえで、法施行条例を制定するとともに、既存条例を改正して、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の規制区域における土砂埋立行為は条例の許可は不要とする一方で、従前条例で規定していた「土砂の搬出届出制度」については引き続き存続させることとした。なお、広島市、呉市及び福山市を含む県内全域が宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定されたことを踏まえて、令和7年7月7日改正施行により、土砂埋立て行為の許可及び土砂搬入禁止区域に係る規定は削除された。

特定盛土等規制区域の許可の対象規模については、法の基準は「3000㎡超」、既存条例の基準は「2000㎡超」であるが、宅地造成等工事規制区域の法の基準である「500㎡超」に合わせて、今回の法施行条例で「500㎡超」に引き下げている。

その他改正条例の内容等については、広島県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて」及び「広島県土砂の適正処理に関する条例について」並びに広島県資料「宅地造成及び特定盛土等規制法の運用に向けた取組について」及び「広島県土砂の適正処理に関する条例の一部改正について」を参照されたい。

〇 大阪府は、既存条例を廃止した。

大阪府は、令和6年4月1日に、指定都市及びを中核市を除く市町村の区域のうち、岬町の一部区域を除く全区域を宅地造成等工事規制区域、残りの岬町の一部区域を特定盛土等規制区域として指定した(大阪府HP「宅地造成等規制法の改正に伴う大阪府の対応について」)。

このことを踏まえて、「令和6年4月1日以降は大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例は廃止することとし、盛土規制法に基づき土砂埋立て等の規制を行います。」(大阪府HP「令和6年4月1日以降の土砂埋立て等行為の規制の取扱い」)としている。

〇 土砂の埋立て等の規制に関する条例を制定していなかった福島県は、県外から大量の土砂の搬入事案が相次いでおり、同様の事案に対して抑止策を講じることが急務となっている一方で、一部の区域を除き盛土規制法に基づく規制区域の指定には一定の時間を要するため、令和6年3月、新たに「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を制定した。

災害発生の防止を目的とし、事業者による3000㎡以上の面積の土砂埋立て等(土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積)を知事の許可制とし、違反行為に対しては罰則規定を設けている。許可に当たっては、埋立て等の形状や構造に関する基準に適合すること等を要件としている。盛土規制法に基づく規制区域における土砂等の埋立て等については、この条例の規定の全部を適用しない(27条1項)としている。

福島県は、令和6年3月22日に西郷村の全域及び矢祭町の全域を、6月27日に白河市全域を、9月24日に西郷村、矢祭町、白河市及び中核市を除く県内市町村の全域をそれぞれ法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、また、中核市である福島市、郡山市及びいわき市は、それぞれ9月1日に市内全域を法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(福島県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」)。

条例は、令和7年3月に改正され(令和7年8月1日改正施行)、目的に土壌の汚染の防止を追加し、土砂等の埋立て等の行為者(盛土規制法に基づく許可を受けた者を含む。)に対し、土砂等の分析表等を添付した事前の届出を義務づけるとともに、埋立て等の実施中及び埋立て等完了後に当該区域の土壌調査を義務づけた(福島県資料「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部改正(案) 概要 」)。

〇 東京都は、令和6年7月31日に島しょ部を含むほぼ全域(中核市である八王子市の市域を除く)を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(東京都HP「盛土規制法に基づく規制」)。

これを踏まえて、法の施行条例を制定した(令和6年3月29日公布・令和6年7月31日施行)。

なお、自然保護を目的として土砂の埋立てや盛土を規制している「東京における自然の保護と回復に関する条例」については、盛土規制法施行に伴う改正は特に行っていない。

〇 神奈川県は、令和7年4月1日に指定都市及びを中核市を除く市町村の全域を地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(神奈川県HP「神奈川県の盛土規制法に基づく規制について」)。

これを踏まえて、法施行条例を制定した(令和6年10月22日公布・令和7年4月1日施行)。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた。

あわせて、既存条例を改正して(令和6年10月22日公布・令和7年4月1日施行)、土砂埋立行為の許可等の規定は削除する一方で、土砂の搬出に係る計画の届出制度については引き続き存続させた(神奈川県HP「神奈川県土砂条例」)。

〇 茨城県は、令和7年4月1日に中核市である水戸市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(茨城県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和6年12月19日公布・令和7年4月1日施行)、条例の目的から災害の防止を削除して生活環境の保全に限定するとともに、許可を要する面積要件を、従前の「5000㎡以上」から「3000㎡以上」とした(茨城県HP「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」)。

〇 大分県は、令和7年5月1日に中核市である大分市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(大分県HP「「盛土規制法」の運用について」)。

これを踏まえて、既存条例(大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例)を改正して(令和6年12月23日公布・令和7年5月1日施行)、条例の目的から災害発生の防止を削除して土壌汚染及び水質汚濁の防止に限定するとともに、3000㎡以上の土砂等の堆積行為(特定事業)の許可基準から構造基準を削除し、改正施行後の条例名を「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」とした(大分県HP「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例(令和6年12月23日改正)について」)。

〇 岐阜県は、令和7年4月1日に中核市である岐阜市を除く県内全域を法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(岐阜県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について」)。

これを踏まえて、既存条例を改正し(令和6年12月24日公布・令和7年4月1日施行)、引用条文の変更を行っている(7条)。

〇 静岡県は、令和7年5月26日に指定都市である静岡市及び浜松市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(静岡県HP「盛土規制法における規制区域について」)。

これを踏まえて、法施行条例を制定した(令和6年12月26日公布・令和7年5月26日施行)。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた(静岡県HP「盛土規制法の施行条例・施行細則」)。

さらに、既存条例(静岡県盛土等の規制に関する条例)を改正して(令和7年3月27日公布・令和7年5月26日施行)、条例の目的から災害の防止を削除して生活環境の保全に限定し、災害防止関連規定を削除するとともに、従前の許可制を届出制として、改正施行後の条例名を「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例」とした(静岡県条例「盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について」)。

〇 栃木県は、令和7年4月1日に中核市である宇都宮市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(栃木県HP「盛土規制法について」)。

これを踏まえて、法施行条例(法32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例)を制定した(令和6年12月27日公布・令和7年4月1日施行)。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた。

併せて、既存条例を改正して(令和6年12月27日公布・令和7年4月1日施行)、条例の目的から災害発生の防止を削除して土壌汚染の防止に限定し、災害発生防止関連規定を削除するとともに、従前の許可制を届出制に改めた(栃木県HP「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例について」)。

〇 徳島県は、令和7年5月1日に県内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(徳島県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)ポータルサイト」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和7年3月18日公布・令和7年5月1日施行)、災害発生防止関連規定の削除等を行っている(徳島県資料「徳島県生活環境保全条例の一部改正(骨子案)の概要」)。

〇 宮城県は、既存条例を廃止した。

「令和7年5月23日から、宮城県内全域で、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)による新たな盛土等に対する規制が始まることから、土砂条例は廃止されます。」(宮城県HP「土砂等の埋立て等の規制に関する条例」)としている。

〇 三重県は、令和7年5月26日に県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(群馬県HP「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)ポータルページ)について」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和7年3月21日公布・令和7年5月26日施行)、盛土規制法の規制区域内における土砂等の盛土及び堆積は条例の構造基準を適用しないこととする一方、一定規模以上の埋立て等を行う場合等は届出を必要とした(三重県HP「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例改正(届出)」)。

〇 京都府は、令和7年5月1日に京都市を除く府内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(京都府HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制区域公示について)について」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和7年3月24日公布・令和7年5月1日施行)、土砂等搬入禁止区域関係規定の削除等を行っている(京都府HP「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同条例施行規則の改正を行いました。」)。

〇 和歌山県は、令和7年5月26日に中核市である和歌山市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(和歌山県HP「令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始します」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和7年3月25日公布・令和7年4月1日施行・令和7年5月26日適用)、条例の目的から災害の防止を削除して生活環境の保全に限定するとともに、災害発生防止関連規定の削除等を行った(和歌山県HP「産廃・土砂条例について」)。

〇 愛媛県は、令和7年5月23日に中核市である松山市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(愛媛県HP「盛土規制法のページ」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和7年3月25日公布・令和7年5月23日施行)、条例の目的から災害発生の防止を削除して土壌汚染の防止に限定するとともに、災害発生防止関連規定の削除等を行った(愛媛県HP「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例(案)について」)。

〇 群馬県は、令和7年5月26日に中核市である前橋市及び高崎市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(群馬県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」)。

これを踏まえて、既存条例を改正して(令和7年3月27日公布・令和7年5月26日施行)、条例の目的から県民の安全を削除して生活環境の保全に限定し、災害発生防止関連規定を削除するとともに、従前の許可制を廃止して土砂等の搬入計画の事前届出制度を創設した(群馬県HP「盛土規制法の運用開始に伴う土砂条例の一部改正について」)。

〇 埼玉県は、令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定することとしている(埼玉県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」)。

これを踏まえて、法の施行条例を制定した(令和7年3月28日公布・令和7年7月1日施行)。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた。

併せて、既存条例(埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例)を改正して(令和7年3月28日公布・令和7年7月1日施行)、条例の目的を「無秩序な土砂のたい積」の防止から「土砂の堆積による土壌の汚染」の防止に変更し、許可制度等の土砂の堆積規定を削除するとともに、排出届出制度等の土砂の排出規制に係る規定を削除する一方、汚染土砂の堆積禁止及び一定規模の堆積地における汚染調査義務については規定を存置し、改正施行後の条例名を「埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」とした((埼玉県HP「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」)。

〇 山梨県は、既存条例を廃止した。

「令和7年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」による盛土等の行為の規制が開始されます。これに伴い、令和7年4月1日以降は山梨県土砂の埋立て等の規制に関する条例は廃止することとし、盛土規制法に基づき盛土等の規制を行います。」(山梨県HP「土砂の埋立て等の規制に関する条例」)としている。

〇 新潟県は、既存条例を廃止した。

「新潟県及び新潟市では、令和7年7月18日に、県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。 これに伴い、新潟県盛土等の規制に関する条例は廃止し、今後は盛土規制法に基づき盛土等の規制を行います。」(新潟県HP「新潟県盛土等の規制に関する条例」)としている。

〇 なお、岡山県県土保全条例及び沖縄県県土保全条例は、盛土規制法の施行に合わせ、以下のような改正がなされれている。

| 岡山県 | 岡山県県土保全条例(改正施行後) |

令和5年3月20日公布 | 令和5年5月26日施行 |

| 沖縄県 | 沖縄県県土保全条例(改正施行後) |

令和5年3月31日公布 | 令和5年5月26日施行 |

である。

岡山県県土保全条例は、改正により、盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域内において行う同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事及び同条第3号に規定する特定盛土等に関する工事」及び「特定盛土等規制区域内において行う同法第2条第3号に規定する特定盛土等に関する工事」は同条例の適用除外とし(改正後15条1項2号)、沖縄県県土保全条例は、改正により、盛土規制法「第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する工事」(宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積)に関する工事又は特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事)は同条例の適用除外(改正後18条2号)としている。

〇 また、福岡県、高知県、佐賀県、新潟県及び長野県の条例は、盛土規制法の施行に合わせ、条例ではなく、それぞれ施行規則が改正され、盛土規制法12条1項又は30条1項の許可に係る行為は各条例の許可の適用除外とされている(福岡県土砂埋立て等による災害の発生の防止に関する条例施行規則別表第1第10号、高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第3第10号、佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則6条1号ク、新潟県盛土等の規制に関する条例施行規則3条11号、長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例施行規則3条5号)。

〇 千葉県は、令和7年5月26日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を宅地造成等工事規制区域に指定した(千葉県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について」)について」)が、既存条例である「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(残土条例)については、「災害発生の防止という点で、盛土規制法と残土条例は目的が共通していますが、土壌の汚染防止については盛土規制法で規制しておりません。このことから、残土条例の改正・廃止は実施せず、引き続き規制を行っていくこととしました。」(千葉県HP「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」)とし、改正・廃止は行っていない。

〇 兵庫県は、令和7年4月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定した(兵庫県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」)について」)。既存条例である「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」はこれに伴う改正はされていないが、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則」が改正され、条例の許可基準の規定に関して所要の整備がされている「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則」(令和7年3月31日公布・令和7年4月1日施行))。

〇 香川県は、令和7年10月1日(水曜日)に宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(香川県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について」)。既存条例である「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」はこれに伴う改正はされていないが、「香川県生活環境の保全に関する条例」が改正され、土砂等による埋立て等に伴う土壌の汚染対策に関する規定が盛り込まれた(「香川県生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例 」)。

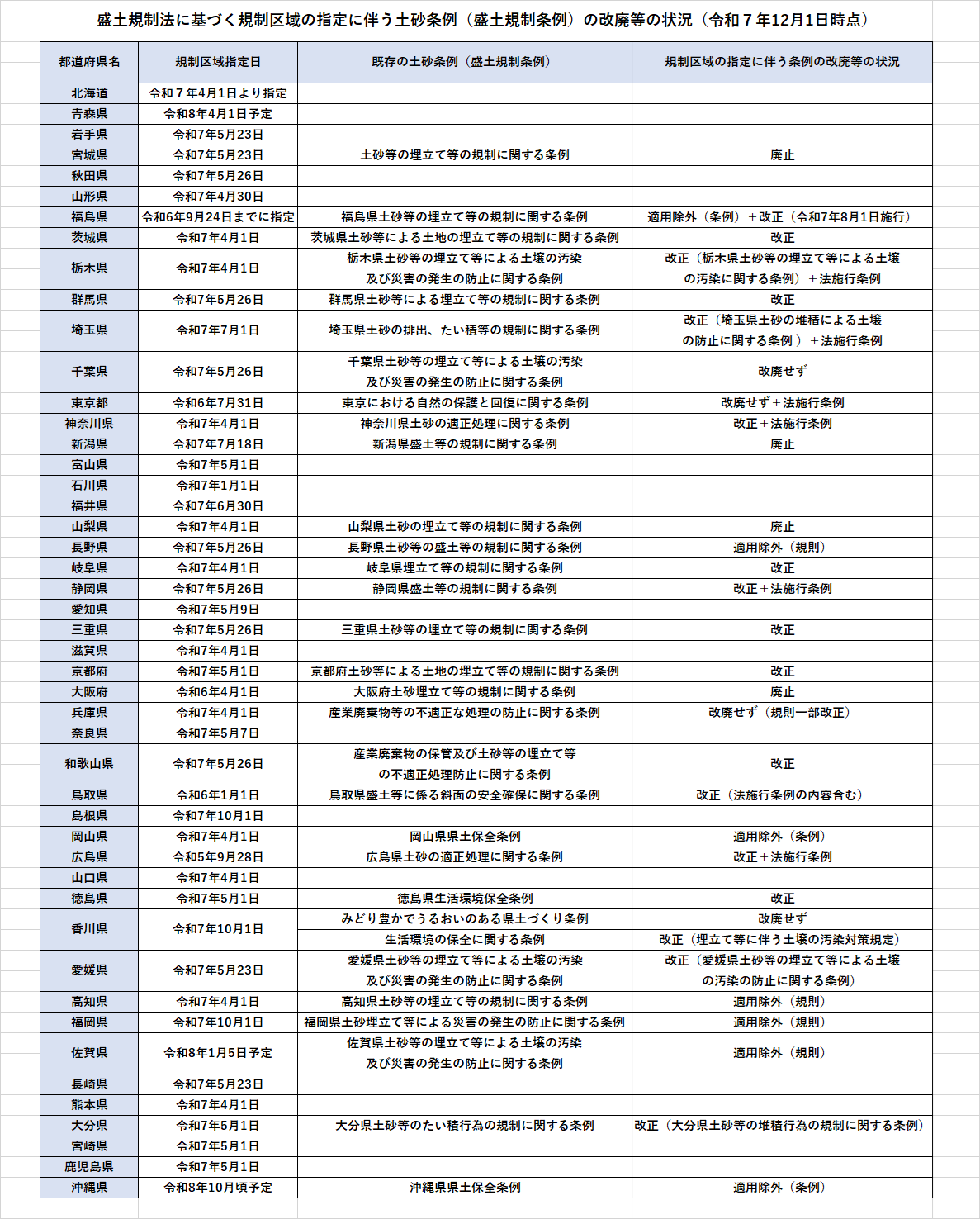

〇 各都道府県の土砂埋立て等の規制に関する条例(土砂条例・盛土規制条例)について、盛土規制法に基づく規制区域指定に伴う改廃等の状況を一覧にすると、以下の表の通りになる。

【市町村の条例ー盛土規制法施行後】

〇 令和5年5月26日の盛土規制法施行後、土砂埋立て、盛土等の規制に関して、新規条例の制定や既存条例の改廃等を行った市町村として、令和7年5月26日時点で、例えば次のような団体が確認できる。

| 鳥取県鳥取市 | 令和5年12月22日公布 | 令和6年1月1日施行 |

|

| 広島県東広島市 | 埋立行為の適正な実施の確保に関する条例を廃止する条例 | 令和5年9月20日公布 | 令和5年9月28日施行 |

| 広島県呉市 | 令和5年12月22日公布 | 令和6年4月1日施行 |

|

| 広島市 | 令和6年12月13日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 大阪府羽曳野市 | 令和5年12月4日公布 | 令和6年4月1日施行 |

|

| 静岡県沼津市 | 令和5年7月7日公布 | 令和5年10月1日施行 |

|

| 静岡県伊豆の国市 | 令和5年10月3日公布 | 令和5年12月1日施行 |

|

| 静岡市 | 令和7年3月6日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| 浜松市 | 令和7年3月24日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| 福島県西郷村 | 防止に関する条例 |

令和5年12月28日公布 | 令和6年4月1日施行 |

| 福島県相馬市 | 令和6年1月22日公布 | 令和6年2月1日施行 |

|

| 福島県白河市 | 防止に関する条例 |

令和6年3月22日公布 | 令和6年6月1日施行 |

| 神戸市 | の一部を改正する条例 (改正施行後) |

令和6年3月29日公布 | 令和6年4月1日施行 |

| 京都市 | の整備に関する条例 (改正施行後) |

令和6年3月29日公布 | 令和6年6月6日施行 |

| 京都府精華町 | 令和6年3月29日公布 | 令和6年7月1日施行 |

|

| 東京都八王子市 | 令和6年6月26日公布 | 令和6年7月31日施行 |

|

| 宇都宮市 | 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う関係条例の 整備に関する条例 発生の防止に関する条例(改正後) |

令和6年10月1日公布 | 令和6年10月2日施行 |

| 愛知県豊田市 | 令和5年12月28日公布 | 特定盛土等規制区域の 公示の日から施行 |

|

| 名古屋市 | 名古屋市宅地造成等規制法施行条例の一部を改正する条例 名古屋市宅地造成等規制法施行条例(改正後) |

令和6年10月11日公布 | 令和7年5月19日施行 |

| 横浜市 | 横浜市開発事業の調整等に関する条例(改正後) |

令和6年9月30日公布 | 令和7年4月1日施行 |

| 相模原市 | 令和6年12月20日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

改正する条例 |

令和6年12月20日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 神奈川県平塚市 | 令和6年12月19日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 神奈川県秦野市 | 令和7年3月24日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 奈良県奈良市 | 廃止する条例 |

令和6年12月19日公布 | 令和7年4月1日施行 |

| 群馬県高崎市 | 令和6年12月23日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例を廃止する条例 |

令和6年12月23日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 滋賀県大津市 | 令和6年12月23日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

一部を改正する条例 |

令和6年12月23日公布 | 令和7年4月1日施行 |

|

| 福岡市 | 令和6年12月23日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

廃止する条例 |

令和6年12月23日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| 埼玉県川越市 | 令和6年12月24日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| さいたま市 | 令和7年3月21日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| 埼玉県川口市 | 令和7年3月25日公布 | 令和7年5月26日施行 |

|

| 茨城県水戸市 | 水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を 改正する条例 (改正後) |

令和7年3月21日公布 | 令和7年4月1日施行 |

| 茨城県つくば市 | 条例 |

令和7年3月28日公布 | 令和7年4月1日施行 |

(鳥取県内の市町村)

〇 鳥取市の条例は、上記の通り、鳥取県の鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例が、令和6年1月1日改正施行により、鳥取市の区域を適用除外としたため、令和5年12月に制定され、令和6年1月1日に施行された。中核市である鳥取市は、令和6年1月1日に、市域全域を特定盛土等規制区域又は宅地造成等工事規制区域に指定している。

鳥取市条例の内容は、鳥取県条例(令和6年1月1日改正施行後)とほぼ同様のものとなっており、法施行条例としての内容と市の自主条例としての内容(「斜面地の工作物設置」及び「建設発生土の搬出」の規制)の両方を併せ持つものとなっている。

鳥取市条例の内容等については、鳥取市HP「鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(盛土条例)が施行されました」を参照されたい。

〇 鳥取県内の市町村では、盛土規制法施行前に土砂の埋立て等の規制に関する条例は制定されていない。

(広島県内の市町村)

〇 東広島市は、市域全域が、広島県により宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定され(令和5年9月28日指定)、盛土規制法による規制の対象になったため、令和5年9月に「東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例」(平成25年制定)及び「東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例」(平成29年制定)を廃止した。

〇 東広島市と同様に、一般市町村であって盛土規制法施行前に土砂の埋立て等の規制に関する条例を制定していた三原市及び大崎上島町も、それぞれ令和5年9月に「三原市小規模土砂埋立行為に関する条例」(平成26年制定)及び「大崎上島町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(平成18年制定)を廃止した。

〇 呉市の条例は、法施行条例であり、その内容は、上記の広島県の法施行条例(広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)とほぼ同様のものとなっている。中核市である呉市は、令和6年4月1日に、市域全域を特定盛土等規制区域又は宅地造成等工事規制区域に指定した(呉市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて」参照)。呉市は、これまで土砂の埋立て等の規制に関する条例は制定していない。

呉市条例の内容等については、呉市HP「呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例を公布しました」を参照されたい。

〇 呉市とともに中核市である福山市も、令和5年12月に広島県の法施行条例(広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)とほぼ同様の内容である「福山市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」(令和5年12月19日公布・令和6年4月1日施行)を制定している。

〇 広島市は、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(広島市HP「盛土規制法に基づく規制区域の指定」)が、それにあわせて、既存条例である「広島市土砂堆積等規制条例」を改正した(改正条例は、令和6年12月13日公布・令和7年4月1日施行)。

改正条例は、特定盛土等規制区域の許可の対象規模を、法の基準は「3000㎡超」であるが、宅地造成等工事規制区域の法の基準に合わせて、「500㎡超」に引き下げる等所要の改正を行い、法施行条例としての内容と自主条例としての内容を両方併せ持つものとなっている。広島市の盛土規制法に基づく規制内容については広島市HP「盛土規制法に基づく規制」を、条例による規制内容については広島市HP「土砂条例による土砂の堆積の規制」を参照されたい。

(大阪府内の市町村)

〇 羽曳野市は、市域全域が、大阪府により宅地造成等工事規制区域に指定され(令和6年4月1日指定)、盛土規制法による規制の対象とされることになるため、令和6年4月1日に「羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例」を廃止した(廃止条例の公布は令和5年12月)。

〇 羽曳野市と同様に、一般市町村であって盛土規制法施行前に土砂の埋立て等の規制に関する条例を制定していた19市町村(岸和田市、茨木市、富田林市、箕面市 、岬町、河内⾧野市、河南町、貝塚市、池田市、泉佐野市、阪南市、大阪狭山市、島本町、豊能町、能勢町、能取町、太子町及び千早赤阪村)はすべて、令和6年4月1日に既存条例を廃止している。また、和泉市は、「和泉市生活環境の保全等に関する条例」において土砂埋立て規制に関する規定(19条~38条)を置いているが、令和6年4月1日「和泉市生活環境の保全等に関する条例施行規則」を改正施行し(別表第1)、盛土規制法に基づく許可については同条例の対象外とした。

〇 中核市であって盛土規制法施行前に土砂の埋立て等の規制に関する条例を制定していた高槻市及び枚方市も、令和6年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、同日に既存条例を廃止した。

〇 中核市である豊中市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市はそれぞれ令和6年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、吹田市は令和6年7月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した。

〇 指定都市である堺市は令和6年7月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、同日に既存条例を廃止した。また、大阪市は令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した。

(静岡県内の市町村)

〇 沼津市の条例は、平成22年に制定された「沼津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が全部改正されて、令和5年7月に制定され、令和5年10月1日に施行された。

盛土規制法の施行を受け、静岡県条例との整合を図り、盛土等に関する規制内容を強化するため、これまでの盛土規制に関する条例を全部改正して制定した(沼津市HP「盛土規制に関する条例を改正しました」)としている。適用範囲を市内全域にする(県条例の許可に係る事業を適用除外)、周辺住民に対して説明会を開催するなど周知を義務づける、罰則を強化する等の改正を行っている。

〇 伊豆の国市の条例は、令和5年10月に制定され、令和5年12月1日に施行された。

災害防止及び環境保全を目的とし、事業者による事業面積1000㎡未満又は土砂等の量1000㎥未満であって一定の盛土等(土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積)を市長の許可制とし、違反行為に対しては罰則規定を設けている。

条例制定の理由として、「現在「静岡県盛土等による規制条例」にて市内全域、「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)」にて旧韮山町の一部を区域として、盛土等の行為に対する規制が行われておりますが、規制外の小規模の盛土等に対しても」規制するため(伊豆の国市資料「伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例(案)に対する意見公募(パブリックコメント)実施要領」)、としている。

伊豆の国市条例の内容等については、伊豆の国市HP「伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例」を参照されたい。

〇 静岡市は、令和7年5月26日に市内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(静岡市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」)。

これを踏まえて、法の施行条例を制定した(令和7年3月6日公布・令和7年5月26日施行)。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた(静岡市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」)。

〇 浜松市も、令和7年5月26日に市内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(静岡市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の概要」)。

これを踏まえて、法の施行条例を制定した(令和7年3月24日公布・令和7年5月26日施行)。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた(浜松市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法の規制内容)」)。

(福島県内の市町村)

〇 西郷村の条例は、令和5年12月に制定され、令和6年4月1日に施行された。

土壌汚染及び災害防止を目的とし、事業者による500㎡以上の土砂の埋立て等(土砂の埋立て、盛土その他の土地へのたい積)を村長の許可制としている。違反行為等に対して、村長は措置命令、公表を行うことができるとするとともに、命令違反等に対して、罰則規定を設けている。。

福島県は、これまで土砂の埋立て等の規制に関する条例は制定しておらず、また、盛土規制法に基づく規制区域の指定には時間が要するとされている一方で、西郷村では、村外から搬入された土砂が無秩序に埋め立てられ、土砂崩壊や土壌汚染等の懸念があるため、本条例が制定された(朝日新聞令和5年12月20日配信記事「県南に大量の土砂、条例なく「狙われた」?」、同12月28日配信記事「盛り土規制条例、西郷村で成立」等参照)とされる。

西郷村条例の内容等については、西郷村HP「西郷村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を参照されたい。

なお、福島県は、令和6年3月22日に西郷村の全域を、法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(福島県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」参照)。

〇 相馬市の条例は、令和6年1月に制定され、令和6年2月1日に施行された。福島県内の市町村では、西郷村に続いて、土砂の埋立て等の規制に関する条例が制定されたことになる。

動植物の生息・生育環境の保護、土壌汚染等の防止を目的とし、安全基準等に適合しない事業者による土砂の埋立て等(土砂の埋立て、盛土その他の土地への堆積)を禁止し、崩落等の防止措置を義務づけるとともに、1000㎡以上の土砂の埋立て等を市長の許可制とし、要許可事業については土地所有者、500m以内の住民等の10分の8以上、行政区長等の同意が必要であるとしている。違反行為等に対して、市長は措置命令、停止命令を行うことができるとしているが、罰則規定は設けていない。

なお、相馬市議会は、令和5年12月20日に「松川浦環境公園隣地「野崎湿地」埋め立てに反対する決議」を全会一致で可決している。同決議は、「松川浦環境公園に隣接する湿地において、首都圏からの建設残土による埋立事業が進められようとしている。当該湿地は、民有地であるものの、松川浦県立自然公園普通地域に属し、その周辺には公園や教育施設があるなど、地域住民の生活環境の領域でもあるため、埋立事業が市民生活に与える影響は計り知れない。・・・市民生活と松川浦の生業を脅かす当該埋立事業は、決して容認することができない。よって、相馬市議会は、松川浦環境公園に隣接する湿地の埋立事業には断固反対するとともに、当該埋立事業に対し相馬市が所有管理する財産等の使用を許可しないよう強く求める。」としている。

相馬市条例の内容等については、相馬市HP「市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」を参照されたい。

〇 白河市の条例は、令和6年3月に制定され、令和6年6月1日に施行された。

土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とし、安全基準等に適合しない事業者による土砂の埋立て等(土砂の埋立て、盛土その他の土地への堆積)を禁止し、崩落等の防止措置を義務づけるとともに、500㎡以上3000㎡未満の土砂の埋立て等を市長の許可制としている。違反行為等に対して、市長は措置命令、公表を行うことができるとするとともに、命令違反等に対して、罰則規定を設けている。

白河市条例の内容等については、白河市HP「土砂等の埋め立て等には許可が必要です」を参照されたい。

なお、福島県は、令和6年6月27日に白河市全域を、法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定している(福島県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」参照)。

〇 福島県は、令和6年9月24日に西郷村、矢祭町、白河市及び中核市を除く県内市町村の全域をそれぞれ宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、また、中核市である福島市、郡山市及びいわき市は、それぞれ令和6年9月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(福島県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について」参照)。

(兵庫県内の市町村)

〇 神戸市は、令和6年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、令和2年制定の「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」を改正施行した(令和6年3月29日改正公布・令和6年4月1日改正施行)。

すなわち、条例の目的について、災害発生の防止を削除し、生活環境及び自然環境の保全に限定する(1条)とともに、規制の対象となる「土砂等の不適正な処理」を「土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等その他の市民の生活環境及び自然環境の保全上の支障を生じさせるおそれ(宅地造成及び特定盛土等規制法(・・・)第2条第5号の災害の発生のおそれを除く。)のある土砂埋立て等」(改正後2条4項)とし、災害の発生のおそれのある土砂埋立て等を条例規制の対象外としている。

神戸市の盛土規制法の施行の考え方については神戸市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行」を、神戸市条例の内容等については神戸市HP「「土砂埋立て等の規制(埋立て・盛土・一時たい積の特定事業)」参照されたい。

〇 中核市である姫路市は令和7年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に、尼崎市は令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に、明石市は令和7年5月26日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に、西宮市は令和7年5月23日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に、それぞれ指定した。

(京都府内の市町村)

〇 京都市は、令和6年6月6日に市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定したが、それにあわせて、令和2年制定の「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を改正施行した(令和6年3月29日改正公布・令和6年6月6日改正施行)。

すなわち、条例の目的について、災害の防止を削除し、生活環境の保全に限定する(1条)とともに、規制の対象となる「不適正な埋立て等」を従前の「生活環境の保全上の支障又は災害の発生するおそれがある土地の埋立て等」から「生活環境の保全上の支障おそれがある土地の埋立て等」(改正後2条3項1号)とするなど、「災害の発生」や「災害の防止」に関する規定や文言を削除している。また、「土砂等搬入禁止区域」に関する規定(改正前28条~30条)を削除している。

京都市の盛土規制法の施行の考え方については京都市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」を、京都市条例の内容等については京都市HP「「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」について」を参照されたい。

〇 精華町の条例は、令和6年3月に制定され、令和6年7月1日に施行された。

無秩序な土砂等の埋立て等を防止し、町民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を目的とし、埋立基準に適合しない事業者による土砂の埋立て等(土砂の埋立て、盛土、堆積及び一時堆積)を禁止するとともに、3000㎡未満の土砂の埋立て等を町長の許可制としている。違反行為等に対して、町長は措置命令、公表を行うことができるとするとともに、無許可での事業施行、命令違反等に対して、罰則規定を設けた。なお、盛土規制法の許可を受け、または届出をして行う事業については、条例の許可は不要としている(条例11条2項3号及び規則(精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則)7条2項17号)。

精華町条例の内容等については、精華町HP「精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」及び自治体法務研究2025年夏号条例制定の事例CASESTUDY「精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を参照されたい。

(東京都内の市町村)

〇 中核市である八王子市は、令和6年7月31日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した(八王子市HP「「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について」)が、それにあわせて、令和6年6月に法施行条例である「八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を制定した。同条例の内容は、東京都の法施行条例(宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)とほぼ同様のものとなっている。

なお、令和6年7月31日の盛土規制法に基づく規制区域の指定や法施行条例の施行に伴って「八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」や「八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例」の改正や廃止は特に行われていない。

〇 東京都は令和6年7月31日に島しょ部を含むほぼ全域(中核市である八王子市の市域を除く)を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定したが、これまで既存条例を制定していた青梅市、町田市、あきる野市、日の出町及び奥多摩町はこれに伴う条例の改正や廃止は行っていない。

(栃木県内の市町村)

〇 中核市である宇津宮市は、令和6年10月2日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した(宇都宮市HP「盛土規制法について」)が、それにあわせて、既存条例である「宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を改正施行し(令和6年10月1日改正公布・令和6年10月2日改正施行)、盛土規制法に基づき申請し、許可を受けた特定事業については、土砂条例の許可を受けたものとみなす(改正後10条の2)こととした(宇都宮市HP「宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」)。

(愛知県内の市町村)

〇 名古屋市は、令和7年5月19日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した(名古屋市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」)が、それにあわせて、令和6月10月に「名古屋市宅地造成等規制法施行条例」を改正した。

〇 中核市である豊田市は、令和6年10月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(豊田市HP「「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について」)が、それに先立って、令和5月12月に法施行条例である「豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を制定した。特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた。

〇 中核市である豊橋市は令和7年1月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に、岡崎市は令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に、一宮市は令和7年5月9日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に、それぞれ指定した。

(神奈川県の市町村)

〇 横浜市は、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した(横浜市HP「盛土規制法の施行に伴う本市の対応」)が、それにあわせて、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を改正し(令和6年9月30日公布・令和7年4月1日施行)、盛土規制法に基づく周辺住民への工事計画の周知を、同条例に基づく周知により行うこととした(横浜市パブコメ用資料「横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正の骨子案について 」)。

〇 相模原市は、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した(相模原市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」)が、それにあわせて、法施行条例である「相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例」を制定するとともに、既存条例である「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を改正した(令和6年12月20日公布・令和7年5月26日施行)。

既存条例は、条例の目的から災害発生の防止を削除して土壌汚染の防止に限定するとともに、従前の許可制を届出制に改めた。

法施行条例は、特定盛土等規制区域の許可の対象規模は、「500㎡超」に引き下げた。また、許可申請前の市長への照会、予定標識の掲示、近隣住民等への周知等の手続、協定の締結、工事着手の届出、大規模な盛土等(3000㎡超)が行われる際の保証金の預託等の規定も置いた(3条~13条、17条~21条)。

〇 川崎市は令和7年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に、中核市である横須賀市は令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に、それぞれ指定した。

〇 一般市町村である平塚市、秦野市、藤沢市等は、令和7年4月1日に既存条例を廃止している。

(奈良県内の市町村)

〇 中核市である奈良市は、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を廃止した(奈良市HP「奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の廃止について」)。

(群馬県内の市町村)

〇 中核市である高崎市は、令和7年4月1日に市域全域を全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定したが、それにあわせて、法施行条例を制定し(令和6年12月23日公布・令和7年4月1日施行)、特定盛土等規制区域の許可の対象規模を「500㎡超」に引き下げた。

また、既存条例である「高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例」を廃止した(高崎市HP「土砂等の堆積の規制について」)。

〇 中核市である前橋市は、令和7年5月26日に市域全域を全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定したが、それにあわせて、法施行条例である「前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を制定するとともに、既存条例である「前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を改正した(前橋市HP「【令和7年5月26日】前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例等の改正について」)。

(滋賀県内の市町村)

〇 中核市である大津市は、令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した(大津市HP「盛土規制法について」)が、それにあわせて、法施行条例である「大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例」を制定し(令和6年12月23日公布・令和7年4月1日施行)、事前協議手続や法に基づく条例付加事項等を定めた(大津市パブコメ用資料「大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例(案)の概要について 」)。

また、既存条例である「大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を改正し、条例の目的から災害発生の防止を削除して土壌汚染の防止に限定するとともに、事業者又は土地所有者に崩落等の防止措置を求める規定や申請書類及び許可基準のうち災害発生防止に係る措置の規定等を削除した(大津市パブコメ用資料「大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について 」参照)。

(福岡県内の市町村)

〇 福岡市は、令和7年5月26日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定した(福岡市HP「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う福岡市の対応について」)が、それにあわせて、法施行条例である「福岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例」を制定するとともに、既存条例である「福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例」を廃止した(令和6年12月23日公布・令和7年5月26日施行)。

法施行条例は、特定盛土等規制区域の許可の対象規模については、法の基準は「3000㎡超」であるが、既存条例の基準である「1000㎡超」に合わせて、「1000㎡超」に引き下げた。また、許可申請に先立つ市長との事前協議、盛土等予定標識の設置、周辺住民に対する事前説明等、市長の指導、勧告、公表、盛土等の進行管理、盛土等審議会の設置等の規定も置いた(3条~7条、13条、14条)。

〇 北九州市は令和7年4月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定した。

(埼玉県内の市町村)

〇 さいたま市は、令和7年5月26日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例」を廃止した(さいたま市HP「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例について(令和7年5月26日まで)」)。

〇 中核市である川越市は、令和7年5月26日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例 」を廃止した(川越市HP「「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域の指定及び 「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例」を廃止することについて」)。

〇 中核市である川口市は、令和7年5月26日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「川口市土砂の堆積等の規制に関する条例 」を廃止した(川口市HP「「川口市土砂の堆積等の規制に関する条例の廃止について(令和7年5月26日廃止)」)。

〇 中核市である越谷市は、令和7年5月26日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例 」を改正し、条例の目的を「土砂の堆積による土壌汚染の防止」にするとともに、土砂の堆積等の手続きは盛土規制法の規制対象とし、従前の許可・届出制度を一部廃止し、新たに土壌汚染防止に係る届出が必要とした(越谷市HP「「越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例の一部改正について」)。

(茨城県内の市町村)

〇 中核市である水戸市は、令和8年4月1日から盛土規制法の運用を開始する予定であるが、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の令和7年4月1日改正施行を踏まえ、既存条例である「水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を改正し、適用面積等の規定を変更した(水戸市HP「水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例等を改正しました(令和7年4月1日施行)」)。

〇 一般市町村であるつくば市は、令和7年4月1日の盛土規制法の運用開始及び「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」の改正施行を踏まえ、既存条例である「つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を改正し、許可対象面積等を変更した。

(岡山県内の市町村)

〇 岡山市は、令和7年4月1日に市域全域を全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「岡山市埋立行為等の規制に関する条例」を廃止した。

〇 中核市である倉敷市は、令和7年4月1日に市域全域を全域が宅地造成等工事規制区域に指定したが、それにあわせて、既存条例である「倉敷市埋立行為等の規制に関する条例」を廃止した(倉敷市HP「埋立行為等の規制に関すること」)。